ここから本文です。

明治日本の産業革命遺産

更新日:2017年12月15日 ページID:030626

我が国は、幕末から明治期にかけてのわずか半世紀で急速な産業化(産業革命)を成し遂げました。

この産業革命は、鋳鉄技術の模索や洋式船の模倣など、長崎に入ってくる蘭書を片手に試行錯誤を繰り返すことから始まりました。その後、西洋技術を受け入れながら専門知識を習得し、明治後期には人材も育ち産業化が完成。我が国の産業革命は、非西洋地域において自らの努力によって成し遂げたことに大きな意味があり、工業立国としての土台を築きあげるきっかけとなった大きな出来事です。

長崎のまちは西洋の知識と技術の導入の窓口でした。そして開国前の幕末期、長崎にやってきたトーマス・ブレーク・グラバーは、日本の侍と西洋技術を結びつける触媒の役割を果たしました。

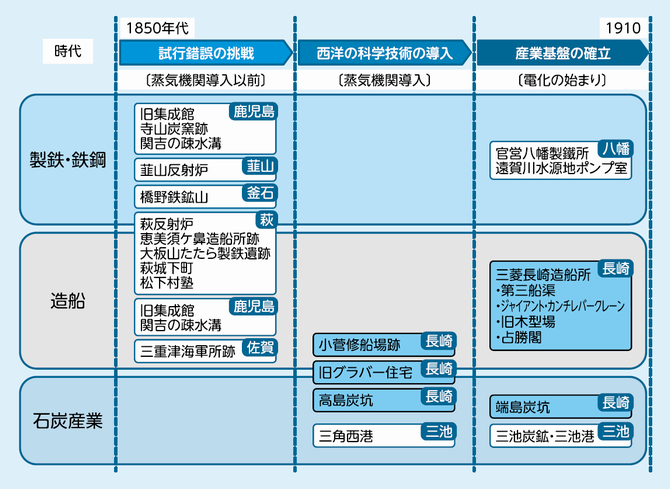

「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」は、西洋から非西洋への産業化の移転が成功したことを証明する遺産群で、平成27年7月に世界遺産登録されました。

「明治日本の産業革命遺産」は、全国8県11市の23の構成資産で世界遺産価値を証明していますが、このように複数の構成資産で1つの世界遺産価値を証明する手法をシリアルノミネーションといい、それぞれの資産が下の図のとおり、産業分野と時代別に貴重な役割を果たしています。

世界文化遺産登録決定を受けての市長コメントは次のとおりです。

長崎にある構成資産

長崎には23資産のうち8つの資産があり、非稼働資産と稼働資産があります。

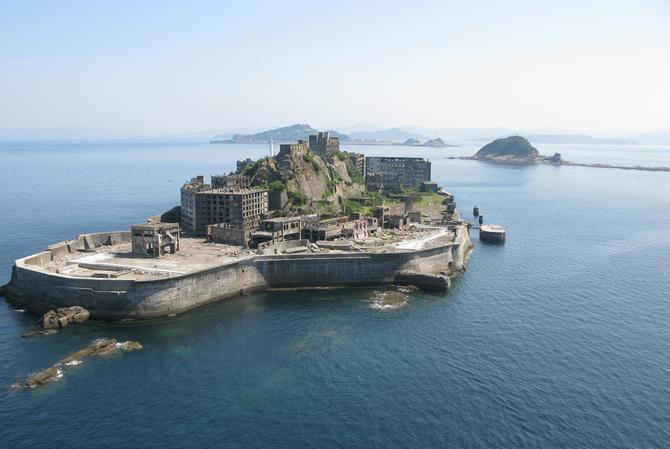

非稼働資産とは、端島や旧グラバー住宅などのように、すでにその本来の目的を終え今は文化財として保全されている資産です。一方、稼働資産とは、三菱重工業株式会社長崎造船所内にあるジャイアント・カンチレバークレーンなどのように今も現役で活躍している資産です。

非稼働資産

稼働資産(三菱重工株式会社長崎造船所 関連資産)

お問い合わせ先

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

「2つの世界遺産があるまち」の分類

- 明治日本の産業革命遺産

- 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産

- 世界遺産とは

市長コメントはこちらからご覧になれます

市長コメントはこちらからご覧になれます