盟友・孫文と梅屋庄吉のゆかりの地、長崎

辛亥革命から100年の2011年、日中国交正常化40周年を迎えた2012年以降、孫文と梅屋庄吉、この二人に注目が集まっている。明治時代、欧米列強の支配から母国を守るべく立ち上がった中国の革命家・孫文と、長崎出身の豪傑商人・梅屋庄吉。この二人を結びつけたのは、“自らの手で人々が平等で平和な社会をつくる”という高い理想だった。今回のナガジン!では、近代化の波が訪れ、時代が激しくうごめいた明治期に長崎を往来した孫文と彼を支えた梅屋庄吉の絆に触れてみたい。

ズバリ!今回のテーマは「友情は国境を越える!」なのだ。「夢」を「現実」に! 新時代へと導いた二人の絆。

二人の「生い立ち」と「思想」

庄吉は、明治が産声をあげた明治元年(1868)、長崎の本田松五郎・ノイ夫妻の子として誕生。しかし、生後間もなく子どものいなかった遠い親戚筋にあたる、西濱町(現在の浜町)で貿易業と精米所「梅屋商店」を営む梅屋吉五郎・ノブ夫妻に養子入りした。庄吉が生まれる3ヶ月程前には、店のすぐ側に日本初の鉄橋、「鐵橋(くろがねばし)」が完成。時はまさに、長崎の町が文明によって色づきはじめたその時だった。少年の頃から成績優秀、好奇心旺盛でずば抜けた行動力の持ち主だった庄吉は、14歳の時に梅屋商店の持ち船「鶴江丸」に忍び込み、ひとり、上海へ渡航している。その時、彼が見た光景は、租借地を広げ、治外法権の場をむやみに拡大する在住欧米人に横暴な振る舞いを受ける人々の貧しい暮らしぶりだった。

「日本人の友人であり、兄弟である中国がこんな状態であってはならない」。

庄吉は、そんな感情を抱き、大人になっていく――。ここで抱いたアジア人としての危機感や自覚が、後の孫文との絆や、革命の志士たちへの支援活動の原動力となった。

一方、孫文は庄吉より2年早い慶応2年(1866)、清国広東省香山(こうざん)県、現在の中山(ちゅうざん)市の農家に誕生。貧しかったため、15歳まで靴を履いたことがなかったという。9歳の頃、叔父から洪秀全(こうしゅうぜん)が民衆の心を掴み、彼らとともに決起した太平天国の武装蜂起の話を聞き、貧しい生活を変えるためには政治の変革が必要だと感じるようになる。そして12歳の時、ハワイにいた兄を頼りオアフ島ホノルルに移住。学生生活の中で「西洋思想」に目覚めるが、心配した家族によって中国に呼び戻されている。その後、孫文は大学で医学を学びつつ革命思想を強く抱くようになっていった――。

二人の「出逢い」と「盟約」

庄吉は、気に入った名言や新聞の切り抜き、時々の自分の考えを備忘録として『永代日記』にまとめていた。それによると、孫文との出逢いは、孫文29歳、庄吉27歳の明治28年(1895)3月13日とある。

香港のとある慈善パーティにおいて初対面を果たした2日後、孫文は、庄吉が経営する写真館「梅屋照相館」へポートレートを撮ってほしいとやって来た。撮影はすぐに終了したが、孫文は、人づてに中国を愛し、東洋人の将来を心から憂いている人物だと聞いていた庄吉と話がしたかった。それを察知した庄吉は、書斎へと案内し、二人は常日頃から考える持論をぶつけ合うこととなった。

庄吉は、中国に在住する欧米人の治外法権の濫用、横暴の限りは許せない。我々東洋人はなぜ小さくなり、これほどの屈辱に耐えていなくてはならないのかと言い、孫文もこのままでは、中国は西欧列強に分割され、奴隷にされてしまう。中国と日本は不幸にも戦争をしたが、いまこそ中日両国は団結して中国を植民地化から救わなければならない。中国の4億の民を救い、アジア人の屈辱をそそぎ、世界の人道を回復するには、清朝を打倒して我が国の改革を成就させる以外ない。私達を支援してほしい。それが引いては東洋を守る第一歩ではないかと熱く語った。

時の経つのも忘れ語り合った孫文と庄吉。必ずや革命を成功させてほしいと願った庄吉は、孫文に次のように告げた。

「君は兵を挙げたまえ。我は財を挙げて支援す」

それは、古代より続いた君主政の伝統を終わらせるべく清国を倒し、人々が平等で平和な社会をつくるという理想に共鳴し結んだ二人の「盟約」だった。

二人の「革命」、そして「友情」

明治28年(1895)の「広州起義(こうしゅうきぎ)」にはじまる革命運動の武器、弾薬の調達、機関紙の発行資金、革命へ赴く志士らへの援助金、孫文が外国へ逃れるための旅費、医療救援隊の派遣、飛行場建設から飛行機の調達……孫文が命を賭して成し遂げようとした革命のために莫大な財を投入し続けたのは、映画ビジネスによって莫大な財を築いた庄吉だった。庄吉は、孫文との出会いから30年、惜しみなく巨額の私財を投じて支援し続けた。

庄吉は、日本を革命活動の基地のひとつとして各地を飛び回り、中国との間を何度も行き来する孫文を東京の自邸でかくまい、精神的に支えたが、庄吉のほかにも後に内閣総理大臣となる犬養毅、宮崎滔天(とうてん)、内田良平、また多くの在留華僑が孫文の革命運動を支援。中国革命を明治維新の第二歩だと考え、日本の支援を要望した孫文は、日本を革命運動の基地とし、革命生涯の実に3分の1を日本で過ごした。

明治44年(1911)「辛亥(しんがい)革命」成功後、初の訪日となった大正2年(1913)2月、庄吉は、孫文にとっておきのプレゼントをしている。それは、蜂起の際、アメリカにいて革命の現場にいなかった孫文に、辛亥革命の映像を流す“たったひとりの上映会”であった。庄吉は、現地へカメラマンを派遣していた。映像は、炎上する市街地、革命軍の司令部の様子など、つぶさに撮影された蜂起の情景から、翌年1月1日に開催された孫文の南京入城式典までを追いかけたものであった。その映像に孫文は感動し、何度も繰り返し上映するよう頼んだという。

また、大正4年(1915)には、庄吉とその妻トクの骨折りで結ばれた孫文と宋慶齢(そうけいれい)の結婚披露宴が東京の梅屋庄吉邸で盛大に行われている。列席者には、やはり犬養毅、宮崎滔天など、孫文の革命を支えた総勢50?60人に及ぶ各界の大物の顔があった。

残された孫文の滞在中の写真を見ると、傍にはいつも庄吉がいる。そこには、どんなときも同じ想いを共有している、という強い絆を感じさせるものである。

孫文と庄吉、「長崎ゆかりの地」

長崎でも多くの人が孫文を支援した。長崎華僑をはじめ、東洋日の出新聞社長の鈴木天眼(てんがん)や同社記者で柔道家の西郷四郎、佐世保出身の金子克己、さらに、かねてより中国との結びつきが強かった土地柄ということもあり一般市民も大いに支援した。また、明治8年(1876)には横浜・神戸発長崎経由の香港・上海行きの航路が就航、大正12年(1923)には長崎?上海の間を結ぶ定期航路「日華連絡船」が開設されたことにより、孫文は長崎を経由して東京へ向かうことも多かった。明治30年(1897)から亡くなる前年の大正13年(1924)の間、孫文が長崎を訪れた回数は9回にも及ぶ。ここで孫文と庄吉ゆかりのスポットを紹介しよう。

【孫文、庄吉ゆかりのスポット】

▼中島川と鐵橋(浜町) (A)

庄吉が幼少期を過ごしたのが中島川に面した西濱町付近。父の死後、2800名が掲載された明治32年(1899)「長崎県下一円富豪家一覧表」には母の名がある。梅屋商店は県下でも有数の富豪であった。

▼鹿島屋跡(丸山町)(C)

現在の料亭花月。明治33年(1900)、上海イギリス総領事と協議するため、上海へ向かう途中に「神戸丸」で長崎に立ち寄った(3回目の来崎)。その際、孫文はここで昼食をとっている。

▼福建会館(館内町) (D)

長崎華僑の集会所。孫文は、大正2年(1913)3月、華僑主催の歓迎午餐会で、福建会館に足を運んでいる。辛亥革命90周年を迎えた平成13年(2001)、日中友好のシンボルとして上海市から長崎県へ贈られた「孫文像」が建立された。

▼占勝閣(飽の浦町) (E)

明治37年(1904)に建立された三菱造船所の迎賓館。通常一般公開されていない場所だが、玄関には、孫文が大正2年(1913)、籌辧(ちゅうべん)全国鉄路全権として来日し、三菱造船所を視察した際に書いたとされる『占勝閣』の額が飾られている。※全国鉄路全権は、鉄路に関する一切の権限が委ねられた臨時の役職。

▼精洋亭跡(銅座町)(F)

明治17年(1884)開業。当時、小島村の「福屋」、伊良林の「自由亭」と並び、長崎三大洋食屋と呼ばれていた西濱町の洋食屋。ホテルを兼ね備えており、孫文が滞在していた記録も残る。大正2年(1913)、8度目の来崎時には長崎医専在学中国留学生との晩餐会に参加している。

▼東洋日の出新聞社跡(油屋町) (G)

孫文の活動を支えた鈴木天眼が創立し、孫文の活動も度々報道した新聞社跡。大正2年(1913)、孫文が長崎を公式訪問した際は、連日その動向を報道した。現在は跡地に「孫文先生故縁之地」の石碑が建立されている。二人の絆を物語るミュージアム誕生!

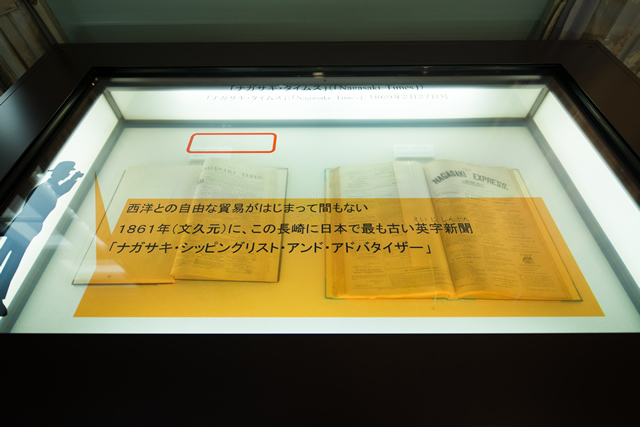

今年4月26日、明治37年(1904)、香港上海銀行長崎支店として建造された石造洋館に、中国革命の父〈孫文〉と、彼を物心両面で支援した長崎出身の実業家〈梅屋庄吉〉との国境を越えた友情を讃える「長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム」がオープンした。

異民族支配から独立する「民族主義」、主権が皇帝でも国王でもなく、国民にあり、選挙によって選ばれた議員で共和制政治を行なう「民権主義」、地主や資本家の利益独占を排除する「民生主義」……孫文は、この「三民主義」の思想のもとに、明治44年(1911)、「辛亥(しんがい)革命」を成し遂げた。これにより秦の始皇帝以来、2000年以上続いた君主制は廃止、共和制国家である中華民国が樹立され近代中国の道が開かれていくのだが、このミュージアムは、そんな孫文を支え続けた長崎出身の梅屋庄吉の人物像や、二人の思想、強く結ばれた絆を実感することができる展示内容となっている。

上海丸の模型

タッチパネルで解説を表示

明治~大正期、上海航路で賑わった長崎港の沿岸には、居留地に移り住んだ外国人経営のホテルをはじめとした、石造りやレンガ造り、木造の近代建築物が林立し、それらの建物の多くは、船上からの視線を意識してデザインをされていた。それは、各所にギリシア・コリント様式の装飾が施された香港上海銀行の壮麗な石造洋館も同様である。ほんのりと潮の薫りを帯びた港風が吹く3階バルコニーからは、長崎の町を発展に導いた穏やかな海が見渡せる……孫文や庄吉が船上から眺め、「長崎」を感じていた当時の建物の中で、激動の一時代に生きた二人の人生に触れてみよう。

長崎市旧香港上海銀行長崎支店記念館

長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム

開館時間:午前9時~午後5時

休館日:毎月第3火曜日 ※祝日の場合は翌日

入館料:高・大・一般 300円 小中学生150円 ※長崎県内の小中学生は無料

電話:095-827-8746

主な参考文献

『革命家 孫文』藤村久雄(中央公論社)

『革命をプロデュースした日本人』小坂文乃(講談社)

『盟約ニテ成セル 梅屋庄吉と孫文』読売新聞社西部本社編集室編(海鳥社)

『国父孫文と梅屋庄吉』車田譲治(六興出版)

参考ホームページ

長崎県「孫文 梅屋庄吉と長崎」

http://www.tabinaga.jp/sonbunumeya/index.html