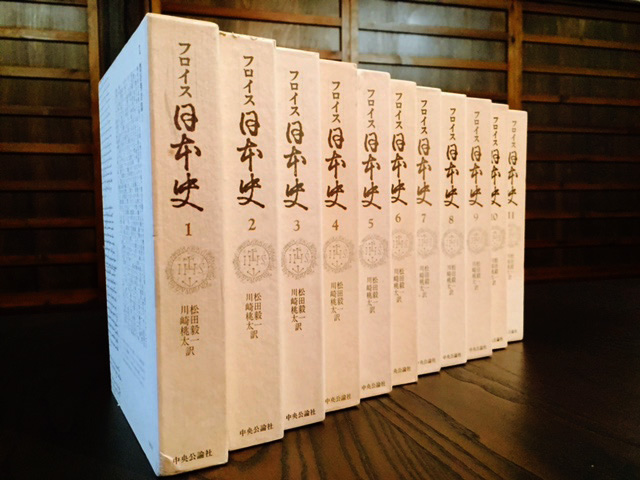

『フロイス日本史』を読んでみた

日本史単行本

「もしもあなたが、戦国時代に事件記者だったら誰を取材しますか?」

というアンケートをしたら、織田信長が上位に入ってくることは間違いないでしょう。直接マイクを向けてインタビューすることができたら、彼らはいったい何を語るのか…、妄想は尽きません。でも、そんなことはタイムマシーンでもない限り無理な話です、と思いきやそんな取材をした人物がいました。それも外国人。以下、織田信長についての生々しいルポルタージュ(現地で取材した報告文)です。

建築中の二条城に潜入ルポ

外国人記者は、永禄12年(1569)二条城を建築中の信長を取材しています。

「建築作業に従事するために日本の諸侯およびすべての貴族が集まったので、通常二万五千人が働き、少ない時でも一万五千人を数えたという。信長は籐杖(かんな)を手にして作業を指図した。(中略)信長は、ほとんどつねに坐るために虎皮を腰に巻き、粗末な衣服を着用しており、彼の例に倣ってすべての殿および家臣の大部分は労働のために皮衣を着け、建築の続行中は、何ぴとも彼の前へ美しい宮廷風の衣装をまとって出る者はなかった。」

(単行本-第4巻の107頁)(文庫本-第2巻の105~106頁)

『完訳フロイス日本史2』から抜粋

粗末な作業着にブラック&イエローの「虎皮」を腰に巻いて、「籐杖(かんな)」片手に現場監督をする織田信長の姿はちょっと新鮮です。それにしても、信長が籐杖を持っていたことに興味をひかれます。自ら仕上げ削りでもしたのでしょうか。それはともかく、外国人記者は次のような驚きのレポートもしています。

「ところでかつて建築作業を行なっていた間に、一兵士が戯れに一貴婦人の顔を見ようとして、その被り物を少し上げたことがあった時、信長はたまたまそれを目撃し、ただちに一同の面前で手ずからそこで彼の首を刎(は)ねた。」

(単行本-第4巻の108頁)(文庫本-第2巻の106~107頁)

『完訳フロイス日本史2』から抜粋

「ねーちゃん顔をみせなよ」と工事現場を歩いていた女性の帽子に手を触れた作業員の悪ふざけでしたが、信長は容赦なくその場で作業員の首を切ってしまったというのです。

ルイス・フロイス

このルポルタージュを書いた外国人記者をご紹介します。名前は「ルイス・フロイス」、1532年生まれのポルトガル人です。キリスト教カトリック教会の修道会組織「イエズス会」に所属する司祭で、31歳の時に日本にやってきました。さて、カトリックの司祭がなぜはるばる日本の、それも信長や秀吉のところまでやって来たのでしょうか。信長も疑問に思い、同じ質問をしていました。

「伴天連はいかなる動機から、かくも遠隔の国から日本に渡って来たのかと訊ねた。司祭は、日本にこの救いの道を教えることにより、世界の創造主で人類の救い主なるデウスの御旨に添いたいという望みのほか、司祭たちにはなんの考えもなく、なんらの現世的な利益を求めることなくこれを行なおうとするのであり、この理由から、彼らは困苦を喜んで引き受け、長い航海に伴ういとも大いなる恐るべき危険に身を委ねるのである、と返事した」

(単行本-第4巻の153頁)(文庫本-第2巻の145頁)

『完訳フロイス日本史2』から抜粋

『日本史』とは、イエズス会の日本での布教史

布教のためにやってきたフロイスでしたが、天正11年(1583)イエズス会本部から思いがけない指令が下されました。布教の第一線から外れて天文18年(1549)のザビエル上陸から現在に至る30数年間の「日本布教史」を文章にまとめよというものです。イエズス会内で「あらゆる文筆の仕事に長じ、判断力優秀、天性語学的才能あり」と評価されていたこともあっての抜擢(ばってき)でした。この時フロイス51歳。

以降、執筆を開始したフロイスは早くも翌年『日本総論』を長崎で書き終えました。これは『日本史』の第一巻で、日本の起源、気候、自然、風習、習慣、建築、食事、文化、宗教など全37章をかけて、日本に関する基本的な事を詳しく説明したものです。実は、この『日本総論』の原稿は、現在に至るまで見つかっていません。なぜ、内容が分かるのかというと「目次」の写本が残っていたからです。

天正14年(1586)までには、ザビエルが鹿児島に上陸した1549?1578年までの布教史をまとめた「第二巻」を、文禄2年(1593)までに1578?1589年までの布教史をまとめた「第三巻」を書き上げ『日本史』は完成したのです。

お蔵入りした上に火事で燃えてしまった『日本史』

完成した『日本史』をチェックしてもらうために、マカオでインド管区巡察師のアレッサンドロ・ヴァリニャーノに原稿を渡しました。OKが出れば、ローマに送って出版され、ヨーロッパの多くの人に日本での布教を知ってもらうことができます。章数300強、ページ数2,500強、実に20年かけて書いた超大作。ところが、この「超」なところが仇(あだ)になったようです。ヴァリニャーノは「もっと短くまとめなさい!」と言って、ローマに送ることを許しませんでした。すでに60歳を超えていたフロイスは、自分には余命幾ばくもないと悲観し、イエズス会総長宛に原型のままでローマに送付できるよう、懇願の手紙を出したといいます。しかし、ヴァリニャーノにも言い分がありました。フロイスに対しては「大いに慎重さにかけ誇張癖もあり中庸をたもてない」という厳しい評価をしていたのです。

結局フロイスの願いは叶わず、文禄4年(1595)日本史の原稿は長崎に持ち帰ったようです。その後も「日本年報」という形で執筆を続け、「二十六聖人殉教事件」の報告書を最後に、慶長2年(1597)に長崎で亡くなりました。享年65歳。著者がいなくなってしまった『日本史』はその後、どうなったのでしょうか。フロイスが逝った翌年、秀吉が亡くなります。徳川時代に入り、キリシタン弾圧はさらに強まってきたこともあり、在日のイエズス会員は重要文書をマカオに移しました。その中にあったフロイス日本史もマカオの文書館に収められ、そのまま長い眠りにつくのです。日本史が久しぶりに日の光を見たのは18世紀の中期、フロイスが亡くなって約120年後のこと。イエズス会員のジョゼフ・モンターナによって書き写され、写本がつくられたのです。これが幸いしました。というのは19世紀になってマカオの文書館は火事になり日本史のオリジナル版は灰になってしまったからです。モンターナの写本がなければ、フロイスの功績は永遠に失われるところでした。

奇跡的に残った写本でしたが、ポルトガル・スペイン両国がイエズス会を弾圧するという事態が起こり、混乱の中で原稿は行方不明になってしまいました。その後、明治27年(1894)になってポルトガルのアジュダ図書館で写本の一部が見つかり、その後フランスの個人の所蔵、ポルトガルの海外史文書館、リスボン国立図書館から、残りの部分が続々と発見されたのです。結果として第1巻『日本総論』を除いた写本原稿がすべてそろいました。

日本語訳で発行された日本史

『日本史』の日本語訳は、これまで日本評論社や平凡社で試みられましたが、なにしろ原書で2,500ページもある超大作ですから、2社とも最終巻までたどり着きませんでした。そんな中、初めて完訳を成し遂げたのが松田毅一・川崎桃太両名が手がけた『フロイス日本史』全12巻(中央公論社)です。箱入りハードカバーの立派な単行本。日本評論社や平凡社版の日本史が、一度、ドイツ語訳されたものを日本語訳し直していたのに対し、中央公論社版は、ポルトガル語で書かれた写本を直接訳しています。第一巻が昭和52年10月に発行、最終の第12巻が出版されたのは昭和55年10月ですから、苦節3年の偉業でした。さらに平成12年(2000)には、すべて文庫化されました。フロイスが日本史を書き上げてから400余年、今やポケットに入れて持ち歩けるくらい身近な本になったのです。

フロイス日本史を読んでみた

さあ、さっそく日本史(昭和52?55年版の単行本)を第1巻から読んでみましょう。1行目は次のような文章から始まります。

「(織田)信長が亡くなった後、日本の大部分は動揺し混乱した」

『フロイス日本史1』から抜粋

これは変です。日本布教史は、ザビエルが鹿児島に上陸した天文17年(1549)から始まるはずなのに、すでに33年も経って起こった「本能寺の変」から始まるのはなぜでしょう。実は、中央公論社版の日本史は「時系列」ではないのです。では、どんな順番かというと、しいて言えば「人順」です。第1巻から第2巻までが秀吉に関係する記述を集めた「豊臣秀吉編」。第3巻から第5巻までが、主に織田信長に関係する記述を集めた「五畿内編」。第6巻から第8巻までが大友宗麟に関係する記述を集めた「豊後編」。第9巻から第12巻までが大村純忠と有馬晴信に関係する記述を集めた「西九州編」。第12巻の末尾には、附録で全12巻分の「索引」と「年表」が記されています。フロイスのオリジナル版(写本)は、章数が304章。これを1部、2部、3部にわけてあります。関係する場所に応じて複雑に散りばめられているのです。なぜ時系列で発行しなかったについて、第1巻の冒頭で松田氏が説明しています。予定通り全12巻発行できるかどうか分らないので、まず読者が読みたいであろう豊臣秀吉、次いで織田信長が登場する五畿内編を出版したかった、という理由でした。結果的には全巻発行されましたので、「それならば時系列の方が良かった」とも言えますが、実際に時系列で読んでみると、各地のエピソードが同時進行で語られるわけですから、違う小説を複数冊一緒に読んでいるような状態になり、頭が混乱します。読みやすさ、理解しやすさで考えれば、松田氏のまとめ方が最善だったのではないでしょうか。

ちなみに平成12年(2000)に出版された文庫版は、単行本と順序が違います。第1巻から第3巻までが「織田信長編」。第4巻から第5巻までが「豊臣秀吉編」。第6巻から第8巻までが「大友宗麟編」。第9巻から第12巻までが「大村純忠・有馬晴信編」。第12巻の末尾の附録は「年表」だけで、「索引」はありませんし、単行本にはあった松田氏の参照もありません。順序を変えたのは、信長から秀吉という時系列に戻したのであり、参照を割愛したのはフロイスの本文を途切れなく最後まで流れよく読んでもらいたい、という意図があったようです。したがって文庫本は、まず全体を通して読んでみたいと考えている人に向いています。その上でさらに深く、細かく研究したい人は単行本を読むと良いのではないでしょうか。

フロイス日本史「西九州編」を読んでみた

それでは、あらためて長崎について書かれているであろう第9巻「大村純忠・有馬晴信編」を読んでみましょう。目次を見てみると「長崎」という単語が出て来るのは次の2章しかありませんでした。

第24章「伊佐早がドン・バルトロメウに叛起した次第、および彼がドン・バルトロメウを苦難に陥れたこと、また長崎の開港について」

第26章「深堀が長崎を襲った次第、および彼の敗北と、戦闘におけるその不運な結果について」

『フロイス日本史9』から抜粋

目次に長崎の単語がなくても、文中で長崎が出てくるかもしれません。しかし、それを知るには全部読まなくてはなりません。それはいくらなんでも長過ぎると途方に暮れた時、単行本の第12巻末尾に「索引」があることを思い出しました。「ナ」の行を見ると、ズバリ「長崎」がありました。第1巻から第12巻まで、ものすごい数のページナンバーが記されています。よく見ると、数字が小さくて傾いているイタリックのものと、数字が少し大きくてイタリックでないもの2種類があります。調べてみると、イタリックの方は「参照」に出てくる長崎を示していました。参照は松田氏が書いたものですから、純粋にフロイスが記した「長崎」は、イタリックではない方のページを見ればよいことになります。それを全部数えてみると228回、長崎という単語が使われていました。索引にしたがって第1巻「豊臣秀吉編」の78ページをめくってみると、そこにはフロイスが「有馬、天草、長崎、大村、平戸、山口、豊後、境、大坂、都」を訪問したという場所の羅列のなかの一つでした。ということは、長崎を舞台にした出来事についてどのページに書いてあるかは、索引に明記されたページを一つ一つ見て行くほかありません。大変ですが、これが一番の近道のようです。

フロイス日本史を「索引」を使って読んでみた

第12巻の索引で「長崎」のページを引いて、気になった部分をご紹介します。

【長崎開港について】

長崎が開港した下りについては、単行本第9巻の359頁(文庫本-第9巻の328~329頁)に記されていました。福田の港はさまざまな危険に曝されているため、もっと安全な港を司祭たちが探していたところ、長崎の港が自分たちの意図にぴったりだったことなどが記載されています。また同じ章に、島原、志紀、五島、平戸、山口、博多といった地域から、自分の国の君主から追放、あるいは迫害を受けて逃げて来たキリシタンたちが長崎に住み着いたことも書かれていました。

【秀吉の伴天連追放令】

「彼(秀吉)はポルトガル語について質問し、それらの言葉を日本の文字で書かせ、家臣たちに聞こえよがしにそれを発音し、さらにそれを繰り返した。そして二、三度、予は伴天連の弟子じゃと冗談を言った。」

(単行本-第1巻の307頁)(文庫本-第4巻の195頁)

『完訳フロイス日本史4』から抜粋

この打ち解けた秀吉の対応に安心していたフロイスたちでしたが、この日からわずか9日後、天正15年(1587)6月19日「伴天連追放令」が出され、キリシタン迫害の口火が切られることになるのです。伴天連追放令が発令される経緯は単行本第1巻の316頁(文庫本-第4巻の201頁)をご覧ください。

【天正遣欧少年使節が帰ってきた!】

天正18年(1590)、ヴァリニャーノが2度目の来日をします。伴天連追放令が出されて3年目ということもあり、今回は「イエズス会の巡察師」ではなく「インド副王の特使」という立場で秀吉に会いにきました。

この都行き、ヴァリニャーノには4人の青年がお供していました。伊東マンショ・千々石ミゲル・原マルチノ・中浦ジュリアンら天正遣欧少年使節の4人です。天正10年(1582)、長崎港を出発したのは13?14歳ですから、現在だと中学生。それから8年、全員が20歳を越えた立派な大人になって長崎に戻ってきたのです。4人の親族たちが出迎えた際、原マルチノと千々石ミゲル、伊東マンショの母親が、どれが自分の息子なのか見分けられなかったというエピソードは、単行本第11巻の352頁(文庫本-第11巻の332頁)で読むことができます。

【江戸町の長崎県庁の場所にあった『被昇天の聖母の教会』】

江戸町にある長崎県庁の地は戦国期、海に突き出た岬の突端でした。長崎が開港した元亀2年(1571)に、フィゲイレド神父はここに小さな聖堂を建て、天正8年(1580)、大村純忠が長崎をイエズス会に寄進した翌年、新教会を建築。信者が増えると共に増築を繰り返しました。それでも来訪者は入りきれず、日曜日や祝祭日など「屋外にはみだすほどだった」ことが、単行本第11巻の13頁(文庫本-第11巻の16頁)に記されています。

イエズス会はここにキリシタンの名誉にかけて、寺院に決して劣らない立派な教会を建てようと天正13年(1585)から建設を始めました。ところが2年後、「伴天連追放令」が出されるのです。さらに5年後の天正20年(1592)、秀吉の命令によって代官(寺沢志摩守)が武士を伴って長崎に入り、教会を破壊してしまうのです。(単行本-第2巻の175頁)(文庫本-第5巻の165頁) 尚、教会が壊されるに至った詳しい理由は、単行本第2巻の171頁(文庫本-第5巻の161頁)をご覧ください。秀吉の方針はネコの目のように変わりました。今度は教会の再建を認めたのです。フロイスはこれを神の摂理だったと単行本第12巻の171頁(文庫本-第12巻の163~164頁)で語っています。

フロイス日本史を読んでみよう

「長崎」で検索した『フロイス日本史』を紹介してきましたが、それでもやはり12巻もありますので、なかなか読む決心がつかない方も多いのではないでしょうか。そういう方にオススメなのが『まんがで読破 フロイスの日本史(イースト・プレス)』です。わずか30分で全12巻の大きな流れを把握することができます。

さらに詳しい『日本史』ダイジェスト版としては、訳者の一人である川崎桃太氏の『フロイスの見た戦国日本(中公文庫)』『続・フロイスの見た戦国日本(中公文庫)』があります。前者は、フロイスの来日から長崎で亡くなるまでの軌跡。メイン・キャラクターである織田信長・豊臣秀吉・大友宗麟・大村純忠の登場するハイライトを紹介。後者は、川崎氏が行方不明になっていた『日本史』の写本原稿を発見した奇跡について。続いて事件・風俗・人物・布教をテーマに抜粋して、解説をしてくれます。以上、3冊を先に読んでおくと、随分理解しやすくなるのではないでしょうか。

【『フロイス日本史』ゆかりの場所】

1、長崎県庁(被昇天の聖母の教会跡)

2、春徳寺(トードス・オス・サントス教会跡)

長崎で最初にできた教会です。ガスパル・ヴィレラによって建てられたことが単行本第4巻の243頁(文庫本-第2巻の233頁)で読み取れます。

3、桜馬場中学校(長崎甚左衛門邸跡)

長崎甚左衛門純景は大村純忠の家臣で、純忠に従ってキリシタンになりました。教名はベルナルド。現在、桜馬場中学校がある敷地には純景が居住した大きな館がありました。日本史では「長崎の殿の邸」という名で登場します。(単行本-第9巻の385頁)(文庫本-第9巻の352頁)

4、長崎地方法務局(ミゼリコルジア跡)

ラテン語で「慈悲」を意味するミゼリコルジアは、病人や貧しい人たちに奉仕するための集まりで、13世紀にイタリアではじまりました。単行本第10巻の263頁(文庫本-第10巻の238頁)に、長崎のキリシタンたちが自費で建てたことが記されていました。

【主な参考文献】

『フロイス 日本史 全12巻』ルイス・フロイス 松田毅一・川崎桃太 訳(中央公論社/1952?55)

『回想の織田信長』松田毅一・川崎桃太 編訳(中公新書/1973)

『秀吉と文禄の役』松田毅一・川崎桃太 編訳(中公新書/1974)

『フロイスの日本覚書』ルイス・フロイス 松田毅一 E・ヨリッセン訳(中公新書/1983)

『ヨーロッパ文化と日本文化』ルイス・フロイス 岡田章雄 訳(岩波書店/1991)

『南蛮のバテレン』松田毅一(朝文社/1991)

『豊臣秀吉と南蛮人』松田毅一(朝文社/1992)

『完訳フロイス 日本史 全12巻』ルイス・フロイス 松田毅一・川崎桃太 訳(中公文庫/2000)

『フロイスの見た戦国日本』川崎桃太(中公文庫/2006)

『旅する長崎学1』長崎文献社(長崎文献社/2006)

『旅する長崎学2』長崎文献社(長崎文献社/2006)

『続・フロイスの見た戦国日本』川崎桃太(中公文庫/2012)

『まんがで読破 フロイスの日本史』ルイス・フロイス(イースト・プレス/2012)