出島の生活~カピタンの12ヵ月

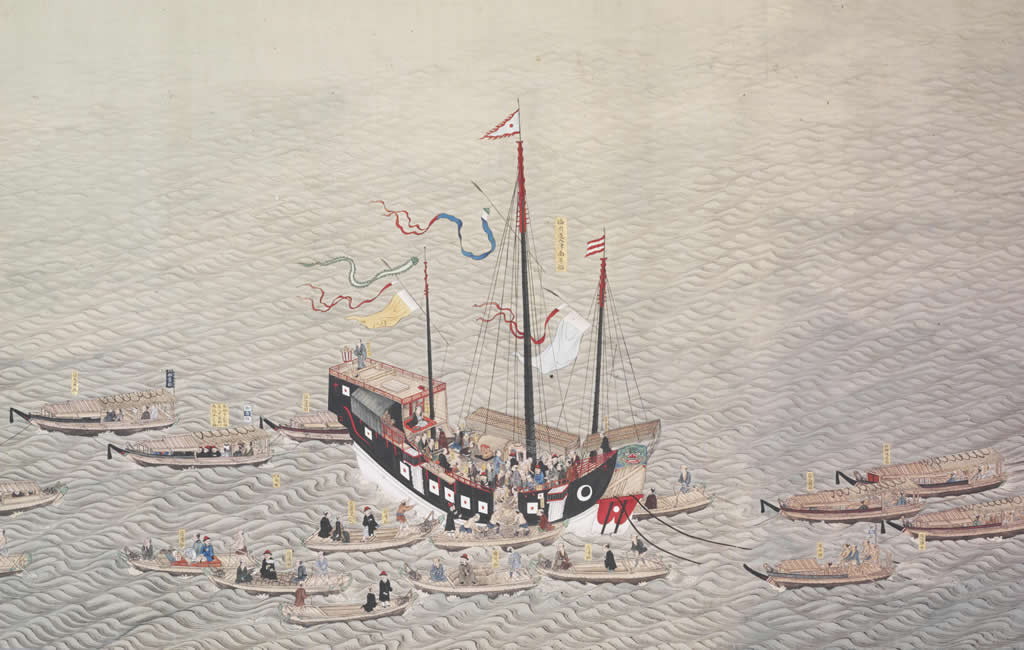

漢洋長崎居留地図巻

長崎歴史文化博物館所蔵

ポルトガル語の「カピタン」をご存知でしょうか。英語で言うところの「キャプテン」、つまり集団を統率する人のことです。江戸時代、長崎出島のオランダ商館長は、日本人からカピタンと呼ばれていました。「オランダ人の商館長なのに、なぜポルトガル語で呼ぶの?」と疑問に思いませんか。相手はオランダ人なのですからオランダ語で呼ぶべきなのですが、日本人は平戸での南蛮貿易開始の頃から使い慣れていたポルトガル語で呼んだのです。オランダ語で商館長は「オッペルホーフト」。確かに呼びづらい名前ですね。

『長崎出島商館の日記1~3巻』

カピタンは出島商館の責任者として、日記をつけていました。「貿易計画を立てる上で必要」として、アムステルダムの本社命令で1621年12月から始められた、いわゆる「業務日誌」です。例外はあるものの、カピタンは原則として毎年交代していたので、新任のカピタンが過去の業務内容を把握するために必要だったのでしょう。

この日記の原書は、オランダのハーグ市にある国立古文書館に収蔵されています。昭和31年(1956)に、歴史学者の村上直次郎博士によって初めて日本語に翻訳され『長崎オランダ商館の日記』として三冊出版されました。この書籍には、商館を平戸から長崎の出島に移した1641~1654年までの約13年間の日記が掲載されています。今回の特集「出島の生活」では、カピタンが出島にやって来てから帰るまでの12ヵ月間を『長崎オランダ商館の日記』から紐解いていきたいと思います。1年のスケジュールは、11月 カピタンに就任→12月 江戸参府→7~9月 オランダ船の到着(貿易品の取引)→10月 帰国、となります。しかしながら、思いがけないトラブルで日程が前後しますので、毎年きっちりスケジュール通りにはいきません。比較的順調に過ごしたエルセラック、オーフェルトワーテル、ツムら9人の1年を基準にして、カピタンの12ヵ月をご紹介していきます。

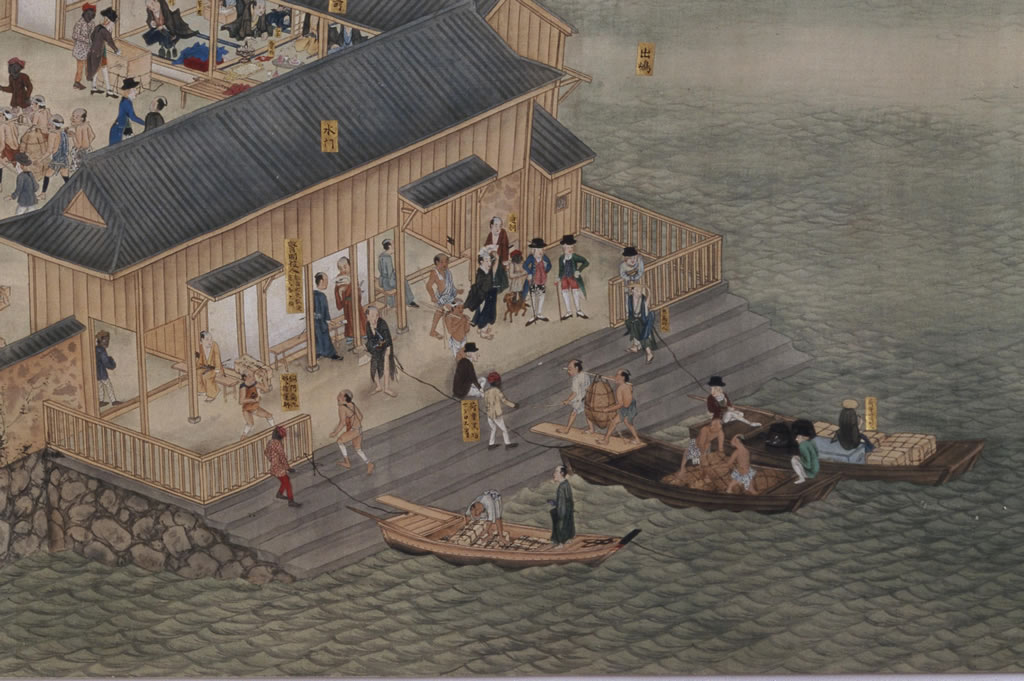

石崎融思筆 蘭館図絵巻

長崎歴史文化博物館所蔵

<11月のカピタン~最初の仕事は旅支度>

当時の船は帆船ですので、風がなくては航海できません。オランダ船は季節風を利用して7~9月ごろにやってきて貿易業務を行い、10月に出航していました。前任のカピタンは、出発までに次のカピタンに業務の引き継ぎを行い、出航直前に任命式をおこないます。10月は奉行や町年寄ら関係者へのあいさつや残務処理を行い、11月からいよいよ本格的にカピタンとして指揮をとります。

さて、商館長になったカピタンの最初の仕事は「旅支度」です。正月の前に江戸へ行き、将軍さまに「貿易をさせていただきありがとうございます」と挨拶して、貢ぎ物を渡さなければなりません。この制度は「江戸参府」と呼ばれ、江戸まで行くのに1ヵ月、滞在1ヵ月、帰途に1ヵ月の合計3ヵ月かけての大旅行。江戸参府で一番気を遣うのが進物です。手持ちの品物から良い品をピックアップして、長崎奉行らと話し合いながら貢ぎ物を決めていきます。1643年、エルセラックは進物リストを長崎奉行に提出し、この内容でよいかの確認を取りました。奉行はリストにあった「銅製燈籠(とうろう)」を見て「これは立派な品だから亡将軍(徳川家康)の墓所に献ずれば喜ばれるだろう」と伝えました。将軍家光には11種類の高級織物が合計108反、サンゴ15個、樟脳(しょうのう)2斤を始め、跡継ぎの家綱や、知恵伊豆こと松平信綱らにも、一人ひとり細かく26人分の進物リストがつくられました。この時に送った銅製燈籠は、現在でも「オランダ燈籠」として日光東照宮で観ることができます。(長崎オランダ商館の日記 第1巻262頁)

ところで、遠藤周作『沈黙』のモデルになった、ポルトガル人イエズス会宣教師のフェレイラをご存知でしょうか。拷問に堪えきれず棄教して日本人に帰化。沢野忠庵と名乗りキリシタンの摘発に協力した人物です。商館日記にもたびたび登場するのですが、コイエットの11月15日の日記に興味深い記述を見つけました。フェレイラが出島にやって来て「奉行のところにある地球儀だけど、水平線上に聖徒の名がついた暦がある。そのままにしておくと危険だから、文字を削り取るか、持って帰るかしたほうがいいよ」とカピタンに忠告したというのです。また別の日のこと、フェレイラがコイエットのところにやって来て「このことは絶対誰にも言わないでほしいのだけど」と念を押した上で、持って来た角を見せて「僕はあの有名なイッカクの角だと確信しているのだけど、君はこれまでに見たことあるかい」と尋ねたというのです。イッカク(一角)とは北極海に生息する、頭部に長い角を持つイルカに似た鯨類の動物。当時のヨーロッパではイッカクは伝説の生き物で、かつその角は医学的な効能のある希少価値のあるものだったようです。フェレイラは自信満々で自分の持つ角をカピタンに見せたのですが、コイエットはバッサリと「これはサイの角だね。それに僕はこれよりも2倍長いのを見た事あるよ」と答えたので、フェレイラは「大いに驚いた」そうです。さぞ落胆したことでしょう。(長崎オランダ商館の日記 第2巻215頁)

「イッカクの角」のような愉快なエピソードもありますが、キリスト教徒の摘発または弾圧に加担しているフェレイラに対して、良い感情を持っていないカピタンもいました。フェルステーヘンの1646年の日記には、次のように書かれています。「忠庵というポルトガル人で当地のイエズス会の長だったが、その心は黒い」(長崎オランダ商館の日記 第2巻118頁)。「背教者忠庵がオランダ人やポルトガル人について色々な事を書面にして宮廷に発送しようとしている。会社が迷惑を受ける事がないためには、この神を忘れた悪漢の死を望む」(長崎オランダ商館の日記 第2巻119頁)。実際にフェレイラが死去したのは、その4年後でした。

<12月のカピタン~江戸への移動月>

12月のカピタンは、江戸への「移動月」のため出島にはいないことが多い月です。1641年、エルセラックは出発前、奉行宅へ江戸参府の正式な許可をもらいに行き、そのまま船に乗り込んで、海路で大坂へ向かいました。12月4日に長崎を出発し、平戸→呼子→唐泊(からとまり)→相島→下関→上関→忠海→備後の鞆(とも)→兵庫湾にそれぞれ停泊し、20日かけて大坂に到着しました。この間、オランダ人はずっと船の中で上陸を許されませんでした。キリスト教の布教を防ぐための処置です。唯一、以前商館があった平戸では上陸が許可されましたが、オランダ人が上陸している間は平戸住民が外出禁止になるという徹底した処置がとられました。わずか4年前に「島原の乱」があったことを考えれば、幕府がキリスト教に神経質になっていることもうなずけます。

大坂ではまず大坂奉行所を表敬訪問しました。翌日は奉行に進物を届けた後、将軍に献上する「青銅砲2門」「臼砲2門」とその他付属品の船便での発送手続きを済ませました。宿屋に戻ると、好奇心から尋ねて来る身分のある人たちの歓待。接客中は必ず監視員が側に付いて、布教行為がないかを常にチェックされました。そんなこんなで結局大坂には6日滞在し、今度は陸路で江戸を目指します。京都→草津→関ノ地蔵→石薬師→桑名→熱田→赤坂→浜松→金谷→江尻→吉原→三島→小田原→戸塚と進み、そしてついに1月14日、江戸(品川)に到着しました。長崎から海路と陸路41日間の旅でした。

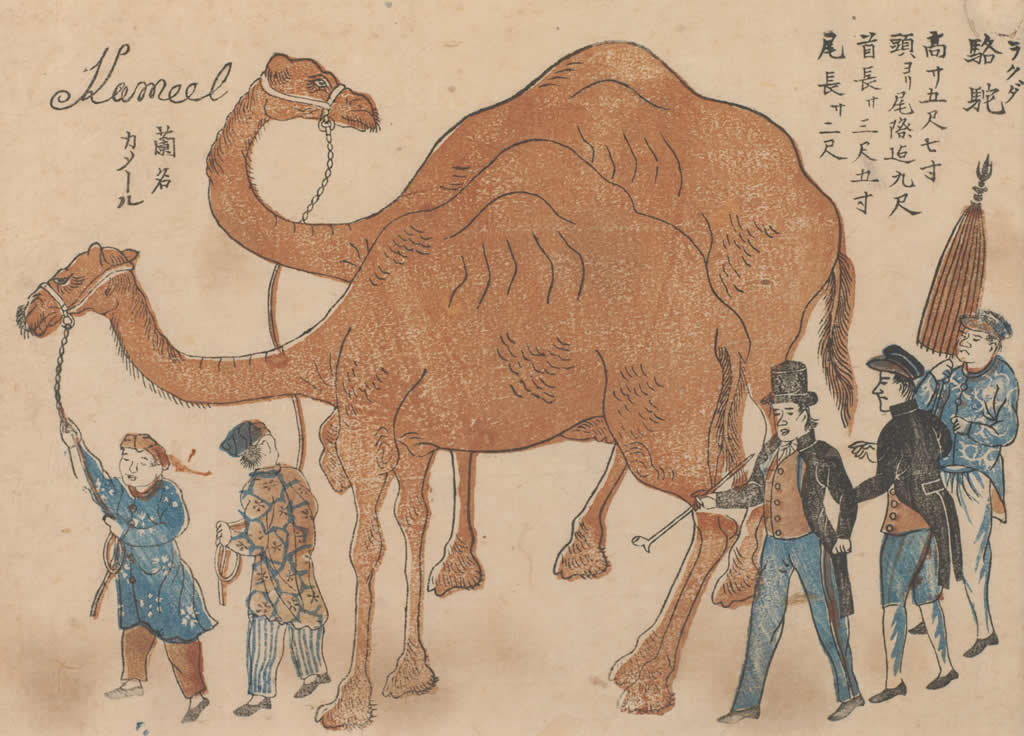

長崎版画「駱駝図」

長崎歴史文化博物館所蔵

<1月のカピタン~将軍に謁見>

江戸参府のクライマックスは「将軍への謁見」です。カピタンも長崎奉行らも、この日のために神経をすり減らして準備するのです。もしも、何かの不備があって将軍がヘソを曲げたら、貿易が中止されるかもしれませんし、長崎奉行ら日本人関係者も不手際を責められ、最悪「切腹」ということだってあるかもしれません。1647年の1月6日、朝8時、宿屋を出発。先頭は将軍へ献上する「らくだ」2頭です。その後ろを「火食鳥(ひくいとり)(駝鳥(だちょう)のような大型の飛べない鳥)」が入った大きな木製の鳥かごを持った6人と、献上品の包みや箱を持った相当数の人数が続きます。カピタンのフェルステーヘンは駕籠(かご)に乗り、馬に乗ったオランダ人たちが側を歩きます。城に着くと、すぐに奥行きが三十六間(約65メートル)もある控え室に案内されます。部屋の周辺の襖(ふすま)には獅子、樹木、小山などの絵が描かれてあり、その襖の上部には孔雀、雁、花などが彫られた欄間がありました。ここで2時間待つ間、多くの国主、顧問官、宮内官らがオランダ人を見学に来ました。時がきて、導かれて将軍のいる部屋へ。いよいよ謁見、緊張が高まります。周りの諸公には挨拶などせずに、合図があるまで真っすぐ将軍の前まで進んで跪(ひざまづ)くように指示されました。将軍を目の前にして、カピタンは敬礼、同時に顧問官が大きな声で「オランダ・カピタン・ウィルレム」と言いました。その後、カピタンはひと言も発する事なく立ち上がって控え室に戻るのです。フェルステーヘンは徳川家光について次のように書き記しています。「陛下は広間の正面の室に玉座もなく、また少しも高くない畳の上に膝を屈して坐り、頭には冠り物なく、着物は黒衣に青い網をかけて、他の人たちと少しも違わない。色は白く立派で、体は寧ろ痩せた方、丈は少し高い方、顔は長い方で、年齢は四十三歳であるが、四十より上には見えぬ」(長崎オランダ商館の日記 第2巻134頁)

フェルステーヘンは、江戸に着いてからわずか6日後に謁見式に臨みました。これはこの13年間の中では最短です。多くのカピタンは2~3週間は待たされました。特に長かったのはブロウクホルスト(1649年)とステルテミウス(1650年)の時で約3ヵ月待たされました。待たされた理由ですが、前者は家光の病気だったのですが、後者は「オランダ人への不信感」によって故意に待たされました。両カピタンは日記の中で次のように記しています。

<ステルテミウス>

「この高慢な国民が我らに与える苦痛を、辛抱して時を待たねばならぬのであろうか」(長崎オランダ商館の日記 第3巻47頁)

<ブロウクホルスト>

「我々の滞在が長引いたため、江戸での食費だけでも五万匁(もんめ)を超え、失費が非常な多額に上がったことを陳情したところ、気の毒であると言われた」(長崎オランダ商館の日記 第2巻291頁)

謁見まで46日間待たされたハッパルトも「憐れむべきオランダ人に対しては、陛下は一室にほんの一瞬出入りし、一言発せず、顧問官がオランダ・カピタンと言うのも聞かれない。これが数百万の臣民には許されぬ光栄ある謁見である」(長崎オランダ商館の日記 第3巻273頁)と皮肉った記述をしています。

<2月のカピタン~長崎への移動月>

2月は、江戸で無事に謁見式を終えたカピタンが長崎へ帰る「移動月」。移動の最中、カピタンがよく見かけて日記に記したものがあります。それは「処刑された死体」です。ブルフは江戸からの帰り道、川崎の手前で「十字架にかけられた死体が見えた」(長崎オランダ商館の日記 第3巻124頁)と記しました。エルセラックは戸塚で「斬首された男の死体を見た」、川崎で「道端に十三名の日本の僧侶と五名の婦人が十字架にかけられているのを見た」と、またオーフェルトワーテルも知立(ちりゅう)の郊外で「雁と鷺(さぎ)を狩った罪で、数日前に十字架に架けられた男を見た」(長崎オランダ商館の日記 第2巻35頁)と記録しています。

石崎融思筆 唐館図絵

長崎歴史文化博物館所蔵

<3月のカピタン~ライバルの中国船をチェック>

江戸参府という大仕事を終えて、出島に戻ったカピタンは、どのような仕事をしていたのでしょうか。1643年のオーフェルトワーテルの日記には、日々入港する中国人のジャンク船の情報が詳しく書かれています。3月13日、福州から、19日に南京から、26日に?州からジャンク船が入港。それぞれの船がどのような商品を、どれだけの持ってきたのかが記入されています(第2巻36頁)。オランダ船とジャンク船の輸入品は「白糸」「胡椒」など同じ品目もあり、中国からの輸入量が多いと、夏に入港するオランダ船の輸入品の商品価値がなくなってしまうのです。ですからジャンク船情報はとても重要なのです。出島の外に出る事ができないオランダ人は、自分でジャンク船に確認をしに行くことはできません。カピタンに情報をもたらしているのは主に「通詞(つうじ)」でした。通詞とは通訳の仕事をしている役人です。1649年にカピタンを務めたスヌークの3月5日の日記には、通詞孫兵衛が南京からの船の積荷の品目と量と売価、さらに中国における鄭成功(ていせいこう)らの動向まで報告してくれたことが書かれています。

通詞はカピタンにとって大事な情報源であり、良い関係を保つ必要がありました。ところがエルセラックは1644年3月10日の日記に次のように記しています。「通詞小兵衛殿死去。彼は生前、怒りやすく頑固で、会社の助けにならず寧(むし)ろ害を及す人だった」(長崎オランダ商館の日記 第1巻309頁)。また1653年のコイエットの日記にも「彼ら(商人)の盗人のような要求にも応ぜねばならぬ。通詞たちはこれを見ても奉行に我らの不満を訴えてはくれず、出航日を延ばして諸問題を解決することも考えてはくれない」(長崎オランダ商館の日記 第3巻243頁)と書かれていました。

<4月のカピタン~今日は復活祭>

カピタンが長崎奉行から口すっぱく注意されていたことがあります。「キリスト教の装飾品を使って儀式を行ってはならぬこと」「日曜日や聖日を祝い、休んではならぬこと」(長崎オランダ商館の日記 第1巻79頁)です。オランダ船が到着すると日本人の役人が船に乗り込み、キリスト教関係の物がないか隅々まで調査します。船にある箱、食料品の樽などに錐(きり)を刺して聖水でないかを確かめたり、水夫らのオランダ硬貨や聖歌集はまとめて袋に詰め、封印したりしました。オランダ硬貨にはマリアや聖人らが描かれていることがあるので、日本の銭に両替するという徹底ぶりです。

商館長の日記も調査対象にならないとも限らないで、はじめの頃は自分の信仰に関する記述は一切ありませんでした。ところが、フェルステーヘンは、就任第一日目の1646年10月28日の日記に、出航したオランダ船に対して「全能の神が諸船を目的地に安着させ給わんことを」と記しました。この日以降、日記に個人的な信仰がたびたび記述されるようになりました。フェルステーヘンは大胆にも12月25日に「クリスマス」、4月21日に「復活祭日」と明記しました。復活祭(イースター)は、磔(はりつけ)になったキリストが生き返ったことを祝う日で、春分の日以降の最初の日曜日に行われます。ブルフは1652年3月31日に「日曜日、復活祭日」、スヌークは1649年4月4日に「復活祭日で静かに過ごした」と記しています。スヌークは静かに過ごしましたが、ハッパルトは1654年3月25日、「今日は精霊降臨後第2の主日であるので、奉行の許可を得て館員のほとんど全員が、薬草採取ということにして市内外の散歩に出かけた」という内容を書いています。

寛文長崎図屏風

長崎歴史文化博物館所蔵

<5月のカピタン~もっと自由を!>

1642年5月のこと、奉行が出島の生活についてカピタンに尋ねました。エルセラックは「多くの者はあまりに時が長いのを嘆き、淋しさのせいで病気になっている」と答えました。奉行は「オランダ人に自由が許されないのは自分も遺憾に思っているが、船が来るのも近いから辛抱しなさい」と言われました。平戸に商館があった2年前までは自由に外出できていたのに対し、長崎では出島に閉じ込められ、息が詰まって仕方なかったのです。 オランダ人は、江戸参府をするたび、大目付の筑後守(ちくごのかみ)らに自由を要求しましたが、なかなか聞き入れられませんでした。1646年、ツムは「オランダ人在住者に今少し自由を与えられ、商館員が長崎在住の商人と交際し商談することを許されたい」(長崎オランダ商館の日記 第2巻77頁)。 ツムの願いが通じたのでしょうか、翌年の5月11日、外科医とオランダ人数名は山で薬草を採取して、その後、町に遊びに行くことを奉行から許されました。そう多くはありませんが、これ以降「薬草採取」という名義での外出が日記に記されています。 1648年5月9日遠い寺院へ、1649年3月9日寺院と石材所へ、同年5月刑場、庭園、寺院へ、1652年2月18日出島にいたオランダ人全員での外出が許されています。特に1652年5月1日の外出は、3ページに渡って詳しく記録してあります。奉行自らが案内人を務め、日本人とオランダ人十数名での大遊覧です。 市街地を通り郊外に出て多数の寺院を見学。寺巡りは外出の定番でした。次に山地に向かいましたが、ブルフは次のように観察しました。「山地には薬草が多くあった。その中にはオランダにもないような、葉が広く美しくて味の良いばいかうつぎ、おばこ、山よもぎ、えぞきんみずひき、すももがあった」。彼には医学的知識もあったようです。 山の散策の途中に「約二年前まだ生きていた、前の長崎代官末次平蔵殿が生存中に建立した日本の神殿と、はなはだ立派な庭園を備えたものを見た」と書き記しています。平蔵が建立した神殿とは諏訪神社のことですが、造営に関わったのは初代の平蔵直政(生年不詳~1630)です。二年前に亡くなったのは2代目平蔵茂貞だと思われるので、これはブルフの勘違いだと思われます。 諏訪の森を山頂まで登ったブルフは長崎の町を見下ろし「築島が開いた扇の形で面白く見えた」と感想を書いています。この記述からも分かるとおり、この頃はまだ「出島」とは呼ばれていませんでした。ただの「島」か「築島」です。1654年1月13日のハッパルトの日記に初めて「出島」という表記を確認しましたが、翌日14日はまた「築島」に戻り、それ以降は「島」と書かれていて定まりません。『長崎遊学9』(長崎文献社)によると、17世紀中期以降の商館日記から「Decima」「Desima」の表記が確認されたと書かれているので、この後のカピタンたちの時代に「デシマ」の呼び方が定着していったようです。

<6月のカピタン~5月5日は戦勝記念日>

西暦の6月は旧暦だと、だいたい4~5月に相当します。5月5日といえば「端午の節句」ですが、エルセラックの1642年6月2日(旧暦5月5日)を見ると「日本の祭日で、大坂城陥落記念として毎年の例により祝するため奉行三郎左衛門邸に行った」(長崎オランダ商館の日記 第1巻163頁)と記されています。またブルフの1652年6月10日(旧暦5月5日)にも「日本の第五月の五日で、通常の祭日であるが、この日は江戸の皇帝(徳川家康)が国の半分を領する状況である大阪の皇帝(豊臣秀頼)に勝って、服従させた日であるゆえ、特に盛大に祝う」(長崎オランダ商館の日記 第3巻153頁)と書かれており、当時は大坂夏の陣の勝利を祝う日にしていたことがわかります。現在は、鯉のぼりをあげて柏餅を食べて祝いますが、江戸時代は違っていたようで、ブルフはこう続けました「男子のある家はみな旗を出さねばならぬ。また当日は青年たちが、一方には江戸の皇帝、他方には大坂の皇帝を立て、木の武器を持って戦うのである。この戦には、大人たちもたびたび混ざり、前に受けた侮辱に復讐し、ただ傷つけるだけでなく、殺すこともある。この日の所行は罰されないために、毎年多数の人が殺されるのである。通詞の話では、長崎と京都ではこのような不祥事は7、8年前から止められたが江戸ではまだ続いているという」(長崎オランダ商館の日記 第3巻153頁)。

<7月のカピタン~キリシタンの取り締り>

長崎のある老婦人が何かとても恐ろしいことに遭って、思わず「オゥ・イエス」と口走ってしまいました。ただちに奉行所に連れて行かれ、牢に入れられます。老婦人宅は、家具衣服をすべて取り出しての厳重な家宅捜査をされました(長崎オランダ商館の日記 第3巻218頁)。これは1653年7月20日コイエットの日記の内容です。『長崎オランダ商館日記』はオランダ東インド会社の業務日誌ですから、一番多く書かれているのは「貿易」に関することです。次いで多く感じたのが「キリシタン関連」の記録でした。カピタンが自分で見た、ということではなく通詞や乙名(おとな)から聞いた情報です。オーフェルトワーテルの1645年6月8日の日記には「キリシタン十人が馬に乗せられて市外の刑場に連れて行かれた」ことが記されています。その内の一人の老人は、お酒を飲み過ぎて酔っぱらい、キリスト教のことを話してしまい、捕まったといいます。

ステルテミウスは1651年5月14日、江戸参府からの帰り道、日本のキリシタンらが連行されていくところを目撃して、思わず次のように日記に記しました。「全能の神が、この国の頑迷(がんめい)な心を和らげ、哀れな人たちを助け給わんことを」(長崎オランダ商館の日記 第3巻58頁)。

1643年7月1日の日記に、ポルトガル人のパードレ(宣教師)4人と日本人の信者6人が平戸で捕らえられ、長崎に連行されてくると書かれています(長崎オランダ商館の日記 第1巻220頁)。4人のパードレはこの後、江戸に送られて激しい拷問を受け、ついに棄教。沢野忠庵(フェレイラ)のように日本人に帰化して、キリシタンを摘発する仕事をすることになりました。ここまでは幕府の思惑通りだったのですが、日本人の妻をめとるようにとの命令に関しては頑として拒絶し、また拷問されることになりました。拷問を命じたのは筑後守こと井上政重。遠藤周作の『沈黙』にも登場する人物です。マーティン・スコセッシ監督の映画ではイッセー尾形氏が演じました。1643年12月18日のエルセラックの日記には、この筑後守の家臣が、参府のためにエルセラックが滞在していた江戸の宿に「長時間苦痛を与えるオランダの拷問方法」を教えてほしいとやって来たと記されています(長崎オランダ商館の日記 第1巻298頁)。

石崎融思筆 蘭館図絵巻

長崎歴史文化博物館所蔵

<8月のカピタン~オランダ船がやってきた!>

カピタンにとっては待ちに待った月の到来。7月末からオランダ船の来航シーズンが始まるのです。ブロウクホルストの1650年8月の日記を見てみましょう。7日「10時ごろ奉行から帆船が港外に来た」との一報が入りました。この時点ではまだオランダ船か中国船か判断がつきませんでしたが、正午過ぎに台湾から来たオランダ船「ウィッテ・ファルク号」であることが判明。8日、奉行の命で町年寄が出島に来て倉庫などをチェック、受け入れ準備ができているかを確認しました。カピタンは日本人の役人と共に船に行き、恒例の「人員点呼」「規則読み聞かせ」を行い、その後積荷の荷揚げが始まりました。9日の正午、荷揚げ終了。帳簿などの書類の検閲を行い、10日以降も乙名、通詞、奉行らと協力して業務を処理していきました。25日にトンキン(ベトナム)から、26日にシャム(タイ)からのオランダ船が到着、9月2日バタヴィア(インドネシア)からコーニング・ファン・ボーレン号、4日にズワルテン・ベール号、21日にヒュルスト号と、次々にオランダ船が到着。その都度「人員点呼」「規則読み聞かせ」「荷揚げ」「帳簿検閲」などの業務を規則通りに遂行していきました。8月から10月の商館日記はまさしく貿易会社の「業務日誌」です。(長崎オランダ商館の日記 第2巻304~)

<9月のカピタン~台風のシーズン>

9月は台風シーズンです。出島は海に突き出た人工島なので、台風の時はとても大変でした。日記にもたびたび台風の被害が報告されています。

オーフェルトワーテル1645年9月18日の日記

「日の出まで7、8時間猛烈に風が吹き、島の周りの垣は一部を覗いては吹き飛ばされ、大きな家屋が一棟は倒され、倉庫だけが残った。住宅二戸は一部を失い、その下の樟脳5万斤あまりを納めた倉庫が危険となったので館員に搬出させた。料理場、乙名、通詞、ボンジョイらの家と家主たちの番小屋は吹き倒され、また島の波止場は洗い流されて痕跡がなくなった」(長崎オランダ商館の日記 第2巻50頁)

ブロウクホルスト1650年9月11日の日記

「正午南東の風が吹き、だんだん強くなって、夕刻には島上1フィート(約1.8メートル)に達したので、奉行の許可を得て、インドの物産を納めた倉庫を開いて、浸水の害を防いだ。島の南(海)側は全部崩壊して食料品貯蔵室、料理場、ボンジョイ控え室と通詞部屋の一部は流された」(長崎オランダ商館の日記 第2巻312頁)

大雨による水害も記録されていました。

フェルヅテーヘン1647年7月10日の日記

「市内の橋や川岸の家は大部分流され、溺死する人も多かった」(長崎オランダ商館の日記 第2巻164頁)

ブルフ1652年6月22日の日記

「雨が降り続いたので、収穫の遅れた麦が腐って、多数の人が大きな損害を被った。商館でも菜園だけでなく果樹や葡萄も同様で、樹木は雨で土を洗われ、暴風のため木の枝が折れ、また枯れた」(長崎オランダ商館の日記 第3巻154頁)。

コイエット1653年9月4日の日記

「例外の降雨のため、山からの水で市内の川が溢れ、木橋3と石橋1と、多数の家屋が破壊され、奉行たちも夜遅くまで救助に出た。島でも倉庫数楝の壁が破れ、家主たちが板と藁のむしろで急場の手当をした」(長崎オランダ商館の日記 第3巻227頁)。

地震の記録もありました。

エルセラック1643年9月15日の日記

「二度続いて地震があった」(長崎オランダ商館の日記 第1巻247頁)。

スヌーク1649年3月17日の日記

「午前地震数分間継続」(長崎オランダ商館の日記 第2巻237頁)。

ブルフ1652年9月1日の日記

「天明の三時間程前に激しい地震があったが、長くは続かなかった」(長崎オランダ商館の日記 第3巻170頁)。

石崎融思筆 蘭館図絵巻

長崎歴史文化博物館所蔵

<10月のカピタン~グッバイ!カピタン>

10月はカピタン最後の月です。1650年ブロウクホルストの日記の続きを見ると、8月から9月にかけて船が到着。9月15日に「パンカド」が決定したことが書かれています。パンカドとは「糸割付制度」のことで、長崎、京都、堺、江戸、大阪の5市の代表者が長崎の主席町年寄と協議して輸入生糸の値段を決めて、まとめて買い上げるという制度です。原則として、最終船が入港して全生糸が出そろうまではパンカドが決められない規則でした。つまり売買ができないのです。これはカピタンにとって頭が痛い問題でした。というのは、オランダ船が長崎を出航しなければならない日が決まっていたからです。このことに関して、奉行の衝撃的な発言をカピタンが9月13日の日記に書き留めていました。

「奉行は5市の頭及び町年寄たちに、絹糸のパンカドを始めることを命じ、終わって倉庫を開いて貿易を行わせ、10月15日には、貿易が終了するとしないにかかわらず、また如何なることがあり、火と硫黄が天から降っても船はみな出航せねばならぬ」(長崎オランダ商館の日記 第2巻312頁)

「火と硫黄が天から降っても」という表現に奉行の強い意志が感じられます。オランダ船数隻が持ち込んだ膨大な商品を、わずか1ヵ月で売買しなければならないのですから、毎日休みなしで業務にあたりたいところなのですが、10月(旧暦9月)の7、8、9日だけは完全に業務がストップしました。そうです「くんち」の3日間です。10月2日(旧暦9月7日)の日記「日本の祭日で、何もできなかった」。4日(旧暦の9日)の日記「また祭日で売り渡した品の引き渡しもできずはなはだ困った」(長崎オランダ商館の日記 第2巻316頁)。

ブロウクホルストに限らず、ほとんどのカピタンの日記に「(くんちのせいで仕事が)何も出来なかった」と書かれていました。

多くの商人たちが出島に出入りして売買を行うこの時期には「盗み」が多発しました。とくにブルフがカピタンを務めた1652年はたて続けに事件が発覚します。

9月26日の日記

「朝リーフデ号の人員点呼を行って、荷揚げを始めた。商品の引き渡しを受けに来た商人らが、垣の外が壊されて商品が盗まれていることを発見したので、乙名から番人に一層見張りを厳しくするよう注意させた」(長崎オランダ商館の日記 第3巻176頁)

10月16日の日記

「今日商品引き渡しの際、倉庫にあった一包のうち、四十二反不足なのが発見された。調べたところ、壁に腕一本入れるだけの穴を開けて石塊でふさぎ、外から板で隠してあった。それで不足の品が盗まれたことが明らかになり、通詞から奉行に報告させた」(長崎オランダ商館の日記 第3巻181頁)

10月17日の日記

「午後商務員補ワッケルが来て、第三号倉庫のトンキン向けラーケン(織物)、その他の品を納めてあった二階の錠が壊されてプリンスサーイ5反が不足になったことを報告した。通詞から奉行に報告させたが、我らはその盗人を指摘することが出来ぬゆえ、盗まれた品を取り戻す見込みはほとんどない」(長崎オランダ商館の日記 第3巻182頁)

このように盗み騒ぎがたて続けに起こり、混乱を極める出島の商品取引ですが、先述したように出航日が決まっています。ブルフのときは、結局遅れに遅れて11月にまでずれ込みました。11月3日の早朝、通詞一同がやって来て「今日の午後にはどうしても出航してもらわないと困ると」言いました。ブルフは、まだ事務処理が終わっていないので、2日間湾外に碇泊することが許されるのであれば今日出航すると答えると、通詞らは「怒りだした」といいます。結局碇泊は認められず、帳簿類は未完成のまま翌日に出航。なんとも後味の悪いカピタン生活の終わり方でした(長崎オランダ商館の日記 第3巻189頁)。

【主な参考文献】

『長崎オランダ商館の日記 第1巻』村上直次郎(岩波書店/1956)

『長崎オランダ商館の日記 第2巻』村上直次郎(岩波書店/1957)

『長崎オランダ商館の日記 第3巻』村上直次郎(岩波書店/1958)

『長崎事典 歴史編』長崎文献社(長崎文献社/1982)

『長崎遊学9出島ヒストリア鎖国の窓を開く』長崎文献社(長崎文献社/2013)