西洋は長崎から~「洋楽」長崎とキリシタン音楽

天正遣欧少年使節の一人 伊東マンショ

長崎歴史文化博物館所蔵

「天正遣欧少年使節」がヨーロッパから帰国後、秀吉の前で西洋楽器の演奏をしたのは天正19年(1591)。この有名な史実もあって、長崎が「西洋音楽発祥の地」だと思っている方も多いのではないでしょうか。事実『長崎県文化百選 事始め編』(長崎新聞社/1997)にも、長崎が「洋楽」の最初であると紹介されています。ところが、洋楽伝来の関係資料を調べてみたところ、他にも西洋音楽発祥の地を名乗る地域があることが分かりました。何をもって「発祥の地」とするか、これは難しい問題のようです。

<西洋音楽発祥の地はどこ?>

出島にあるモニュメント。

ザビエルやトルレスら宣教師たちの顔が描かれている

「西洋音楽発祥の地」を巡って、大分市と山口市で議論になったことがありました。1990年代のことです。

山口市が発祥の地を名乗る根拠は、次のような歴史資料に基づいています。『大内義隆記』によると、天文18年(1549)にキリスト教の布教のため、来日したフランシスコ・ザビエルは、天文20年(1551)に山口の大内義隆に会った際、西洋楽器を贈呈しました。これが日本史上初の「日本人と西洋楽器との出会い」の記録です。またイエズス会の書簡によれば、翌年の天文21年(1552)同地の教会にて、イエズス会司祭のトルレスらがクリスマスの歌ミサを行ったとあります。これが「日本人が洋楽を聴いた」最初の記録です。以上の2点の史実をもって、山口市は西洋音楽発祥の地であることを宣言したのです。

それでは、大分市が発祥の地を名乗る根拠はどうでしょう。引治3年(1557)、府内にて日本人信徒による2つの聖歌隊が聖歌を歌ったことが、イエズス会の書簡に書かれています。これが「日本人が自ら歌った西洋音楽」の最初の記録です。これらの史実に基づいて、昭和46年(1971)大分城前にある遊歩公園に「西洋音楽発祥記念碑」が建てられました。「西洋音楽との最初の出会いは山口市だけれども、日本人が自ら西洋音楽を歌ったのは大分市である」ということなのです。「日本人が聴いた」ことを発祥とするのか、「日本人が歌った」ことを発祥とするのか、これは難しい問題です。

それでは長崎はどうなのでしょうか。ザビエルは山口に行く前に平戸に立ち寄っています。しかも司祭のトルレスと、後に山内氏に贈呈する楽器を同地に残して京都に向かいました。平戸でもミサが行われていたわけですから、同地の日本人が西洋楽器を目にし、あるいは西洋人の歌を聴いていてもおかしくありません。ただ残念ながら記録がないのです。書簡等の記録があれば平戸市が「西洋音楽発祥の地」になっていたかもしれません。ただし、そんなことを言い出したら切りがありません。ザビエルが最初に上陸したのは鹿児島です。当然、現地でもミサを行ったでしょうし、ザビエルが日本に布教に来るきっかけをつくったのも鹿児島出身のヤジローです。ヤジローは洗礼を受けた「日本人最初のキリシタン」ですから。ヤジローはミサで西洋楽器も見ていたでしょうし、聖歌も歌ったはずです。そうであれば、鹿児島が西洋音楽発祥の地ということになります。

<洋楽が導入されたのは幕末~明治時代?>

「発祥の地」の議論はなんとも難しいのですが、洋楽事始め関係の資料を読んでさらに驚くべき事実を知りました。ここまでお話してきたキリシタン時代の音楽は、一般的には洋楽事始めとして認識されていないようなのです。以下の資料を御覧下さい。

<ヨーロッパ音楽、洋楽が、この日本に導入されたのは明治開国前後の時期というのが、ほとんど常識として受け入れられているようです。>

『キリシタン音楽入門』皆川達夫(日本キリスト教団出版局/2017)

<「私が一九四三年に『洋楽事始』を『日葡交通第二巻』に発表するまでは、洋楽史は幕末のオランダ軍楽からとされて来た」>

『洋楽伝来史』海老澤有道(日本基督教団出版局/1983)

<日本における西洋音楽の歴史をひもとくと(十六世紀に入ってきたキリスト教音楽はさておき)、私たちの音楽文化に直接の影響を与えたのは、十九世紀後半に欧米から流入した音楽である。>

『国家と音楽』奥中康人(春秋社/2008)

<明治になって西洋音楽が導入され、日本も西洋音楽を聴いたり、歌ったり、楽しむようになった結果と素直に考えている人が多いのかもしれない。明治政府の欧化政策の結果云々と書いてある音楽辞典もある。>

『ドレミを選んだ日本人』千葉優子(音楽之友社/2007)

「キリシタン音楽は、幕府の弾圧により一度伝承が途絶えたのだから、幕末に始まった軍楽こそが今につながる洋楽の始まりである」というのが、洋楽事始めの一般常識になっているのです。確かに、江戸時代になってからのキリシタン弾圧は激しさを増していきました。特に1637年の島原の乱が決定打になって、1640年代、キリシタン文化は日本史の表舞台からは消えてしまいました。キリシタン音楽も一緒に断絶したわけです。

<軍楽と唱歌>

日本人が最初に「軍楽」を習得したのは、海軍伝習所(現 長崎県庁)でのことです。指導したのはル・イ・ヘフティというオランダ人。当初、生徒は3人でしたが「私も学びたい」という者が続出し、先生は3人に増員されました。軍事技術として必須だったのです。武器が「刀」から「銃」に変わり、個人戦で戦う時代ではなくなりました。上官の命令で、軍隊が一斉に「進んで」「止まって」「並んで」「撃つ」ことができなければ戦えないのです。そんな時、声による「号令」だと離れた兵隊に聞こえない恐れがあります。ところが軍楽、すなわちドラムを使った指令であれば遠くまで、しかも正確に命令が届くのです。

こうして軍楽を学んだ各藩士たちは地元へ帰り、その技術を後輩たちに伝達していきました。高遠(たかとお)藩士だった伊澤修二も、長崎帰りの先達からこの軍事技術を伝授された一人です。明治になると文部省の官僚になり、西洋の進んだ教育を日本に導入するためアメリカに研修留学。日本に戻り、留学先で知り合ったアメリカの音楽教育者メーソンと共同で『蛍の光(スコットランド)』「蝶々(スペイン)」「仰げば尊し(アメリカ)」といった、洋楽民謡の日本語カバーを収録した『小学唱歌集』を編纂(へんさん)することになります。これ以降、日本人は洋楽に魅了され、特に戦前戦後に欧米から流れ込んできたジャズやロックに熱狂しました。洋楽を学んだ日本人の音楽家たちは、洋楽をそのまま真似るのではなく、日本人の好みに合うように邦楽と洋楽を融合させた「歌謡曲」をつくり出し、現在のJポップへと進化させていったのです。したがって「現在私たちが親しんでいるJポップはいつから始まったのか?」と問われれば、幕末に入って来た「軍楽」、あるいは明治期に導入された「唱歌」から、という結論にたどり着くのです。

<キリシタン音楽>

Jポップに直接つながっているのは幕末、明治以降に入ってきた洋楽であることは分りました。だからといって、キリシタン音楽の重要性が低い、ということにはなりません。突如として入ってきた異国の音楽文化に対して、戦国期から江戸期の日本人たちは、一体どのようなリアクションをしたのでしょうか。これはとても興味深いテーマです。作曲家で音楽評論家でもある柴田南雄氏(1916~1996)は、キリシタン音楽を、次の4期に分けました。

「躍進期」1549~1587年 ザビエルの来日から秀吉の追放令まで

「混乱期」1587~1614年 追放令から徳川幕府の大追放令まで

「収束期」1614~1638年 大追放令から島原の乱の翌年まで

「潜伏期」1638~1865年 大浦天主堂での信徒発見まで

簡単に言うと「躍進期」とは、自由に布教できた39年間。「混乱期」とは、布教していいのか悪いのか困惑した28年間。「収束期」とは、キリシタンが弾圧され消滅していった25年間。「潜伏期」とは、公にはキリスト教を信仰できなくなった228年間です。この約300年に渡るキリシタン音楽の歴史に、長崎はどのように関わっていたのでしょうか。

<躍進期(1549~1587)~天正遣欧少年使節は長崎の港から旅立った>

少年使節をヨーロッパへ引率した宣教師のメスキータ

長崎歴史文化博物館所蔵

大村純忠や有馬義貞、大友宗麟などの大名が次々にキリシタンとなり、その領地に教会が建ちました。天正7年(1579)にヴァリニャーノが来てからは日本人の司教を育成するための学校「セミナリヨ(中等教育機関)」「コレジヨ(大学)」が開設されました。セミナリョの日課表を見ると、週4日1時間の音楽の授業が行われており、布教の必修科目であったことが分かります。このセミナリヨで学んだ伊東マンショ、千々石ミゲル、原マルチノ、中浦ジュリアンら13歳前後の少年たちが、長崎の港からヨーロッパへ出航しました。天正遣欧少年使節です。使節の目的は「日本での布教はこれだけの成果をあげている」ということをヨーロッパの教会に示すため。また、少年たちに教会や西洋文化の偉大さを見せるためでした。ローマで法王に謁見するなどして、各国で歓迎されたのですが、少年たちもそのお返しに、多くの場所で西洋音楽を演奏して歌いました。極東からやって来た日本人が洋楽を理解し、しかも奏でることができることを世界に知らしめたのです。

<混乱期①(1587~1614)~秀吉の前で演奏>

天正遣欧少年使節は天正18年(1590)に実に8年ぶりに長崎の港に戻ってきました。しかし、出発した時と戻った時では状況は一変。3年前の天正15年(1587)に豊臣秀吉が「伴天連追放令」を出して、キリシタンへの風当たりが強くなっていたのです。しかしこの追放令は曖昧なものでした。秀吉は南蛮貿易を重視しており、追放を徹底してポルトガル商人たちが一緒に出て行ってしまうことを恐れたのです。イエズス会としても、あまり大っぴらに布教をすると秀吉の怒りを買うことから控えめな活動になり、どのような布教活動をすればよいのか、現場は混乱していたと思われます。このような状況の中でしたが、天正19年(1591)少年使節は関白と謁見、西洋音楽を演奏しました。日本音楽史上有名なシーンを『フロイス日本史』から紹介します。

<(関白は)また四名の公子に音楽を奏でて聞かせてもらいたいから、自分の前に出るようにと命令した。そしてそのために用意されていた楽器がただちに届けられた。四名の公子はクラヴォ、アルパ、ラウデ、ラヴェキーニャ(の楽器)を演奏し始め、それに歌を合わせた。彼らはイタリアとポルトガルでそれを十分習っていたので、立派な態度で実に品よく軽やかに奏でた。

関白はこれらの音楽を非常に注意深く、かつ珍しそうに聞き、彼らをして(もっと)歌を歌わせた。というのは、(公子らは、関白への)敬意から、彼を煩わせてはいけないと思い、少しく楽器を奏でた後は弾奏を中止したからであった。彼は同じ楽器で三度、演奏し歌うことを命令した。その後、楽器を一つずつ自らの手にとって、それらについて四名の日本人公子に種々質問した。なおその他、彼は弓形のヴィオラとレアレージョ(携帯風琴)を弾奏するように命令し、それらのすべてをきわめて珍しそうに観察し、彼らに種々話しかけ、汝らが日本人であることを大変嬉しく思うと述べた。>

『フロイス日本史』2巻107頁から引用

4少年が奏でた楽器は、どれも聞き慣れないものばかりですが、クラヴォとは鍵盤楽器、アルパとはハープ、ラウデとはリュート、ラヴェキーニャはヴァイオリンの前身です。

<混乱期②(1587~1614)~現存する最古の西洋音楽の楽譜は長崎で印刷された>

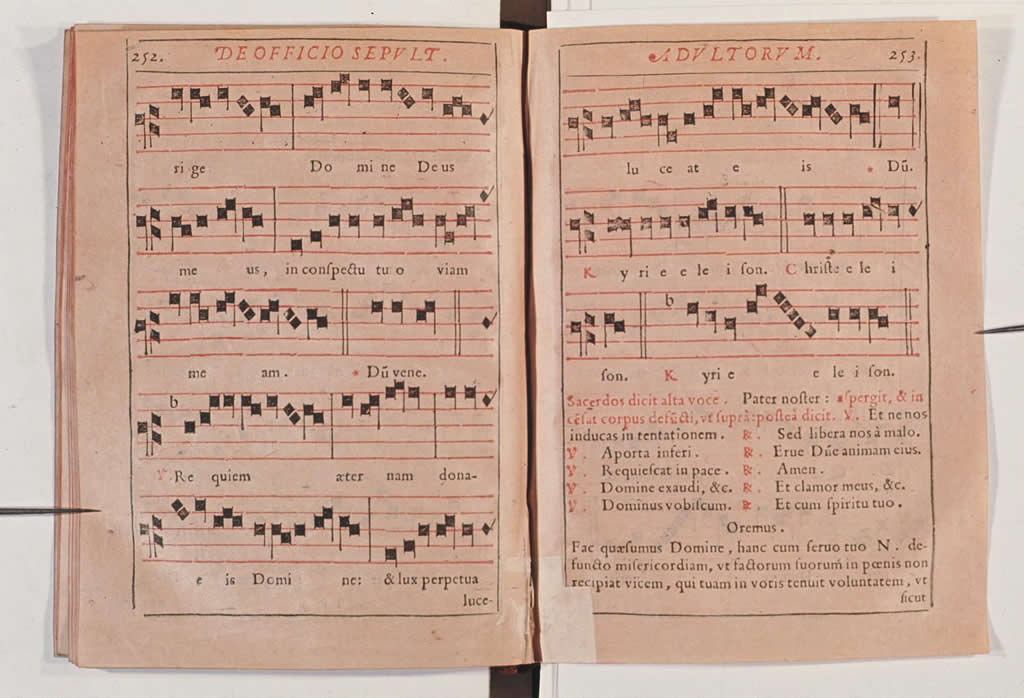

長崎のコレジヨで印刷された。

現存する最古の西洋楽譜が掲載されているサカラメンタ提要

上智大学吉利支丹文庫所蔵

約8年ぶりに長崎の港に戻ってきた少年達はもう成人しており、迎えにきた親が、どれが我が子なのか分からなかった、というエピソードも残っています。

使節団はヨーロッパから大きなお土産を持ってきていました。それは最新の「印刷機」。日本にはまだそのような技術はありませんでした。この印刷機を使って『サントスの御作業の内抜書』、『どちりいなきりしたん』『スピリツァル修業』などのキリシタン版と呼ばれる書籍が次々に印刷されました。印刷機は、弾圧の状況に応じて加津佐から天草と移動した後、長崎のコレジヨに置かれました。この長崎で慶長10年(1605)に『サカラメンタ提要』が印刷されました。サカラメンタとは「秘跡」のことです。私たちがよく知る「洗礼」も秘跡の一つで、他にも「告解」「聖体」「婚姻」「終油」などがあります。これらの秘跡を司祭が執行するためのマニュアルがサカラメンタ提要です。この書籍の中にグレゴリオ聖歌19曲の楽譜が掲載されています。これが現存する、日本で印刷された最古の西洋音楽の楽譜です。

<収束期(1614~1638)~没収されたラテン語聖歌の写し書き>

「官没」という言葉をご存知でしょうか。「あるモノを、国が強制的に没収すること」です。島原の乱の後、ある書物が島原で没収されます。『耶蘇教写経』という書名で、現在は国立博物館に所蔵されています。小さいサイズの手写本で、ラテン語の聖歌の歌詞が墨で書かれています。皆川達夫氏は、弾圧前の個人の実用のための本だろうと考察しています。

このような旧幕府時代のキリシタン関係の遺品、例えば十字架、聖画、ロザリオや踏絵などは長崎奉行所の宗門蔵に保管されていました。それが明治以降は内務省社寺局に、その後文部省博物館(現東京国立博物館)に移管されたといいます。したがって『耶蘇教写経』が国立博物館にあるのは当然なのですが、実はこの本、片山直人という個人が寄贈したものでした。

<潜伏期①(1638~1865)~人知れず伝承されてきた生月島の歌オラショ>

旧家の蔵から、江戸時代の「掛け軸」や「刀」「鎧」などが発見されたニュースを聞くことがあります。よくぞ何百年も残っていたものだと驚くのですが、長崎の生月島に残っていたのは、「刀」や「鎧」のような物ではなく「歌」だったのです。「驚いた」くらいの言葉では言い表せません。「奇跡」という言葉が一番ふさわしいのではないでしょうか。それもただの歌ではありません。ポルトガル語で「祈り」を意味する「オラショ」です。神様に捧げる祈りがオラショです。キリシタンは、徳川幕府の大弾圧で絶滅したはずです。しかし強い信仰心を持つ生月の島民の一部は、キリシタンであることを捨てなかったのです。当然、公には信仰できませんので、表向きは仏教徒です。しかし誰にも知られないようにして、信仰を貫いていたのです。彼らは一般に「隠れキリシタン」と呼ばれています。隠れキリシタンは生月だけではありません。平戸や五島、長崎市内にもいて、それぞれがオラショを唱えていました。ただ生月のオラショには、他の地域にはない大きな特徴があります。節をつけて歌う「旋律」のあるオラショがあるのです。これらを「歌オラショ」といいます。この旋律はいったいどこからきたのでしょう。これを研究したのが皆川達夫氏です。皆川氏は、長崎のアマチュア・コーラスの指導を依頼されて来崎していた時、長崎県庁の職員から「県下の離れた小島にキリシタンの面白い歌がありますから、聞きに行きましょう」と誘われたのがきっかけで歌オラショと出会いました。「訳のわからない言葉、不思議な節回しの中にラテン語聖歌が秘められているのではないか」と感じ取った皆川氏は、以来何度も島に通ってオラショを研究、3曲の歌オラショの原曲を突き止めました。生月の壱部という集落で歌われているオラショ『らおだて』はラテン語聖歌『ラウダテ・ドミヌス』、『なじょう』は『ヌンク・ディミッティス』、『ぐるりよざ』は『オー・グロリオザ・ドミナ』がそれぞれ原曲だったのです。3曲とも、原旋律を相当忠実に守っていたというのですから驚きです。永禄6年(1563)のイエズス会の書簡には、生月島に十字架が建てられ、千人のキリシタンがラウダテ・ドミヌンを歌いながら行列し進んだ、と書かれています。450年以上前に歌われていたオラショが、現在も残っているのです。禁教の時代、オラショを紙に書き残すのは危険なので、後世に残すには口伝しかありません。何百年も、何世代も、口伝のみでかなり正確な旋律で歌い継がれており。これは「奇跡」としか言いようがありません。

<潜伏期②(1638~1865)~お正月の定番BGM「六段」に隠された秘密>

お正月の定番BGM「六段」。実はこの箏曲(そうきょく)がキリシタン音楽と深く関わっているもしれないのです。ちなみに、箏曲の「箏(そう)」とは「琴(こと)」のことです。本来は違う楽器でしたが、江戸時代くらいから混用され、現在では同じ意味として使われています。諸説ありますが現在、六段の作曲者として認識されているのは盲人の音楽家「八橋検校(1614?1685)」です。検校は、諫早にある慶厳寺の住職「玄恕(げんじょ)」から筑紫箏を学び、江戸に上がって後「六段の調」を作曲しました。現在も、お正月によく耳にする名曲です。ところが、この純邦楽の「六段の調」が、実はグレゴリオ聖歌「クレド」を基に作られているのではないかという問題提起が2011年に皆川達夫氏によってなされました。これは偶然の発見でした。大牟田の箏曲家が、「クレド」というグレゴリウス聖歌を箏で弾いてみたことがきっかけです。両曲の構成があまりにも整然と合致することに驚き、皆川氏に連絡したのです。

皆川氏は実際に「クレド」と「六段」の同時演奏を試みるなど、研究を進めています。この同時演奏は『洋楽渡来考 再論 箏とキリシタンとの出会い』に附属するDVDで観ることができます。

<長崎は洋楽発祥の地か>

さて、今まで、さまざまな角度から西洋音楽などについて考えてきましたが、長崎は「洋楽発祥の地」なのでしょうか。明確な記録が残っているかどうかで判断すれば、前述したとおり山口か大分ということになります。しかしながら「布教と音楽は一体化していた」と考えれば、ザビエルが滞在した地域でミサが行われ、洋楽が歌われ、奏でられた可能性があり、鹿児島、平戸、山口、堺、京都、大分がその候補地になるのです。特に長崎は「天正使節がヨーロッパに旅立った地」であり、「現存する唯一の西洋音楽の楽譜サカラメンタ提要が印刷された地」であり、「歌オラショというカタチでグレゴリオ聖歌が伝承されてきた地」、さらに「グレゴリウス聖歌がベースになっているかもしれない六段の作曲者、八橋検校が箏の修業をした地」でもあります。これだけキリシタン音楽の重要な事柄に関わっている長崎は「洋楽発祥の地の一つ」であることに間違いないのではないでしょうか。

【『西洋は長崎から~洋楽』ゆかりの場所】

1. 長崎県庁(被昇天の聖母の教会跡・長崎奉行所西役所・海軍伝習所)

【主な参考文献】

『フロイス日本史 2巻』ルイス・フロイス 松田毅一・川崎桃太 訳(中央公論社/1977)

『デ・サンデ天正遣欧使節記』ドゥアルテ・デ・サンデ(雄松堂書店/1969)

『洋楽伝来史』海老澤有道(日本基督教団出版局/1983)

『長崎県文化百選 事始め編』(長崎新聞社/1997)

『キリシタン音楽入門』皆川達夫(日本キリスト教団出版局/2017)

『国家と音楽』奥中康人(春秋社/2008)

『ドレミを選んだ日本人』千葉優子(音楽之友社/2007)

『キリシタンと西洋音楽』横田庄一郎(北社/2000)

『旅する長崎学2』長崎文献社(長崎文献社/2006)

『旅する長崎学3』長崎文献社(長崎文献社/2006)

【参考映像】

『音楽史と音楽論~第八回 キリシタン音楽』柴田南雄(放送大学専門科目/1985)印刷教材55225