長崎の文化人 ~古賀十二郎~

古賀十二郎

長崎学の創始者として名高い古賀十二郎(こがじゅうじろう)。「十二郎」と言うくらいだから兄弟がたくさんいるのかと思いきや、妹が2人に弟1人の4兄弟。では、なぜ十二郎なのでしょうか。この名が付いた理由は2つあります。まず明治12年生まれであること。もう一つは江戸時代から続く「万屋(よろづや)」の12代目だったことです。十二郎の実家は代々、筑前黒田藩蔵屋敷の御用達(ごようたし)を勤めた裕福な商家でした。

<十二郎の自慢 その1>

十二郎は、自分の実家が蔵屋敷の御用達であることが自慢でした。「蔵屋敷」とは、藩の駐在所のことです。九州の各藩は、幕府から長崎港の警備を命じられていましたので、その拠点となる蔵屋敷を持っていました。蔵屋敷の責任者である「聞役(ききやく)」には能力の高い人物を置き、警備の任務だけでなく、オランダ人と中国人から海外の情報を集め、奉行所の関係者からは幕府の情報を収集していました。また、藩主から指令があれば、書物や薬、武器の調達まで行いました。そんな蔵屋敷の外交を任されていたのが「御用達」で、名字帯刀が許されることもあったそうです。

<十二郎の自慢 その2>

十二郎はよく「祖父 木村逸齋(いっさい)は偉い人であった」と家人に語っていたそうです。自慢の祖父ですが、十二郎が生まれる20年前に亡くなったので、十二郎は会ったことがありません。逸齋は長崎奉行所西役所(現長崎県庁)内に併設された「海軍伝習所」の第1期生。安政2年(1855)、オランダ人教官のファン・デン・ブルグから医術、物理、科学を学びました。逸齋はその後、医学や洋学の優れた指導者になり、オランダ通詞の吉雄種満(よしおたねみつ)、劇作家の福地桜痴(ふくちおうち)ら、多くの門下生が師事しました。

十二郎は逸齋の次男で、古賀家の養子になった豊次郎と妻キンとの間に、明治12年(1859)5月16日に生まれました。生年月日の数字「5」と「1」と「6」を足し算すると「12」になること。さらに進学した「長崎市立商業学校」が12回卒業生であることなどもあって、十二郎は「12」という数字が好きでした。12にまつわる話では、長崎県立図書館長だった永島正一氏が自著『長崎ものしり手帳』で次のようなエピソードを紹介しています。

「私が、かつて、『長崎研究五十年の回顧』という題で、講演を依頼したことがあったが、それが、たまたま十三日であったため、定刻を過ぎても姿を見せずやきもきした経験がある。そんな時は全く浮かぬ顔で、講演も生彩を欠くのであった」

『長崎ものしり手帳』から引用

また、四男の彰輔が結婚したいと十二郎に女性を紹介した時も、年の差が10歳ほど離れていると聞いた十二郎は「十二ちがっておればちょうどよかったのに」と言ったそうです。

<十二郎の人生を変えた一冊>

菅沼貞風

十二郎は、明治27年(1892)長崎市立商業学校(現在の長崎市立長崎商業高等学校)に入学しました。ところが、十二郎は商いには興味がなかったようです。とにかく学問が好きで「学者」を目指していました。父の豊次郎は臨終の時に「これからは、脇目もふらず、商売に身をいれてくれ」という遺言を残したといいます。

そんな商業学校の授業で、十二郎は人生を決定づける本と出会いました。教科書として使われていた菅沼貞風(すがぬまただかぜ)の『大日本商業史』です。日本国土の発見から遣唐使、長崎を舞台とした朱印船貿易、西洋人との通商に至るまでを綴(つづ)った「外交貿易史」の名著で、十二郎はこの本に感動し「貞風の研究がまだ及んでいない部分を極めたい」と思ったといいます。新聞記者で十二郎の友人だった神代は、十二郎の追悼文「牡丹花大夢翁」の中で次のように回想しています。

「ある晩、先生は『菅沼貞風という人物を知っていますか』と尋ねられたので『名前は知っています』と答えると『それでは貞風の大日本商業史は?』と重ねて聞かれたので『読んだことがあります』というと『ああ、そうですか。そうでしたか。実は私はあの本を読んで歴史を志すようになったんですよ。ああ、そうでしたかー』とたいへん感動的な表情であった」

『長崎談叢 第37集』から引用

<体育が苦手だった十二郎>

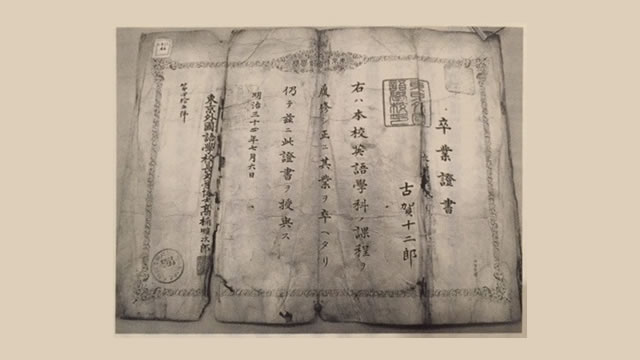

外語大学卒業証書

長崎歴史文化博物館所蔵

長崎市立商業学校を主席で卒業後、「高商附属外国語学校英語学科(現在の東京外国語大学)」へ進学しました。同期生には作家の永井荷風(中国語学科)もいましたが、体育の授業が嫌で中退してしまいました。十二郎も体育が嫌いで、せっかく英語で高得点をとっているのに、体育の点数が低いために落第したこともありました。明治34年(1901)に卒業した時の成績は、11人中4番。体育がなければ、もっと上位だったかもしれません。卒業後、外国語学校の専攻部でさらに2年間、語学の研究を続けました。

<十二郎 教師になる>

明治36年(1903)、外国語学校の恩師の勧めで、広島中学校の教師になりました。東京の大学を出て地方の中学校教師になるというのは、まるで夏目漱石の『坊っちゃん』のようです。十二郎の新任教師ぶりはどうだったのか気になるところですが、この頃のことはあまり語られていません。

翌年、中学校が夏休みで長崎に帰省した時に艶子(つやこ)と結婚しましたが、その2カ月後に父豊次郎が亡くなりました。豊次郎の病が芳しくなかったことから結婚を急いだのかもしれません。万屋の跡継ぎである十二郎は、3年で教師を辞めて長崎に戻ってきました。明治39年(1906)、十二郎が27歳の時です。

<「長崎学」という造語>

現在、当たり前のように使われている「長崎学」という言葉ですが、実は十二郎本人は使用していません。最初に使った人物として、郷土史家の越中哲也氏は長崎県立図書館長だった永島正一氏の名を上げています。

明治43年、長崎県が発刊した『郷土の先覚者たち』の中で、永島氏は「長崎学を確立した古賀十二郎」と題して、十二郎の功績を紹介しました。これが「長崎学」という言葉の最初だと思われることから、越中氏は十二郎を終始尊敬していた永島氏が敬意をこめて造語したのではないかと考察したのです。

長崎の歴史研究は既に江戸時代から行われており、『崎陽群談』(1716)、『長崎夜話草』(1720)、『長崎実録大成』(1764)、『長崎古今集覧』(1812)、『長崎名勝図絵』(1804~1830)などの書籍が残されています。執筆したのは儒学社や長崎奉行所役人、唐人番など、当時の知識人たちです。

明治時代に入ると長崎研究はより本格的になり、西道仙の『稿本長崎新繁盛記』や、金井俊行の『長崎年表』(1887)、『増補長崎略史』(1897)を始めとして、『長崎地名考』(香月薫平/1893)、『長崎三百年間』(福地源一郎/1902)、『幕府時代の長崎』(福地源一郎/1902)など、長崎の歴史研究本が次々に発行されていました。さて、長崎研究では後発である十二郎が、なぜ「長崎学の創立者」と呼ばれるのでしょうか。それは十二郎が「新分野」を切り開いたからです。永島正一氏は著書の中で次のように記しています。

「西道仙、荒木周造というような郷土史家がいたが、これらの人々は、旧記古文書のみに頼っていた。洋書をこなし得る人の少なかった時代に、十二郎はケンペルやツンベリーの著述を読破して、これを先輩諸士に紹介した。諸先輩は目をみはり、これから長崎研究に新分野が拓かれることになる」

『長崎談叢 第37集』から引用

英語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、中国語に通じていたと言われる十二郎は、その卓越した語学力を駆使して、外国語の文献から長崎史を紐解いたのです。

<長崎県立図書館にも関わっていた十二郎>

長崎県立図書館には何冊本があるかご存知でしょうか。平成28年度末の総所蔵数はなんと1,187,052冊。県立図書館の前身は、一般市民のボランティアで新橋町に設置された「長崎文庫」です。明治29年(1897)の創設当時は400冊からのスタートだったといいます。

十二郎は、当時の長崎県内務部長で、後に鈴木貫太郎の内閣で厚生大臣を務めることになる岡田忠彦に公共図書館の必要性を説き、県立図書館の設置を働きかけました。その甲斐もあって明治45年(1912)、新橋町にある県有家屋に長崎県立図書館が開設され、大正4年(1915)現在の立山に移転しました。

<ゴミの中から宝が!>

初代の図書館長に着任したのは第七高等学校教授だった「永山時英」です。この永山館長の元に、大八車(だいはちぐるま)に乗せられた「長崎奉行所の記録」「明治期の行政資料」が次々と運び込まれました。元々は県庁の倉庫に保管されていたのですが、十二郎が「貴重な資料であるから図書館で所蔵するように」と永山を説得したのです。

ある日十二郎は、紙くず屋に積み上がった「宝」を発見しました。長崎奉行所の判決記録である『犯科帳』百数十冊です。十二郎は、急いで永山を通して犯科帳を買い戻させ、図書館に収蔵するようにしました。この犯科帳が、後の図書館長 森永種夫によって現代語で出版されて、テレビ時代劇の脚本に利用されたことをご存知でしょうか。昭和50年(1975)日本テレビで放送された『長崎犯科帳』です。犯科帳に記録されていた事件を参考に、数話の脚本がつくられました。長崎奉行を萬屋錦之助さん、シーボルトに医学を学んだ町医者を田中邦衛さん、丸山の客引きを火野正平さんが演じました。

<十二郎が編集長に>

図書館が出来た大正元年(1912)、十二郎の責任編集で『長崎批評 第1号』が発行されました。12~16ページの小新聞です。1面に十二郎の「発行の辞」が記されている他、玉園散人(たまぞのさんじん)というペンネームで「長崎史を修める者の座右に欠いてはならない参考書」として江戸時代の書籍を19冊紹介しています。また、明治に出版されている長崎史関係の4書籍を辛口書評しました。執筆陣は、九州日の出新聞社長、長崎民報主幹らジャーナリストが多く、第2号には東洋日の出新聞社長の鈴木天眼の名前もありました。歴史と政治思想、社会問題を扱ったアカデミックな記事を中心に、小説や戯曲、詩、エッセイも散りばめられているバラエティに富んだ内容で、翌年の3月までに合計7号が発行されました。以下は、十二郎が執筆した記事の一覧です。

第1号 「発行の辞」「幕府時代の長崎の増補に就いて」「縫江熊斐(一)」

第2号 「古色の保存(一)」「渡邊秀石先生」「MODERN ENGLISH SPELLING(東京外国語学校修了論文)」

第3号 「施福多(シーボルト)先生疑獄の顛末(一)」「隠元禅師」

第4号 「MODERN ENGLISH SPELLING(Continued)」「古色の保存(二)」「中山作三郎先生」

第5号 「MODERN ENGLISH SPELLING(Continued)」「赤人滞留中日記(一)玉園散人校註」

第6号 「赤人滞留中日記(二)玉園散人校註」

第7号 「赤人滞留中日記(三)玉園散人校註」

<十二郎の自慢 その3 その4>

大正2年(1913)、十二郎は中華民国の臨時大統領として来崎した孫文の通訳を務めました。同じ年、薬学士の藤川次郎、長崎県内部部長の岡田忠彦らと「第1期 長崎史談会」を結成して、平戸へ松浦伯爵の資料を閲覧するなどのフィールドワークも行いました。また、翌年に発行された『長崎文芸』の1号に「長崎史の研究に就いて」、2号に「維新前の写真述」を執筆するなど、意欲的に活動していた十二郎に大正8年(1919)、長崎市役所からある依頼が舞い込みました。長崎市史の編集員です。『長崎市史』は6年間かけて行う事業で、その間の手当も支給されます。編集員の辞令は、十二郎の学識が公に認められたことの証ともいえます。東京外国語学校同窓会へ定期的に送っている「短信」には「長崎市長の懇切たる勧めにより長崎市史編纂主任となりました」「東大の三上(参次)博士と、京大の新村(出)博士に顧問を引き受けていただきました」と誇らしげな報告文が残されていました。この時の「長崎市史編集員の辞令書」を十二郎は生涯大切に保管しており、現在は長崎歴史文化博物館が所蔵しています。

<フクロウのように昼は寝ている十二郎>

永島正一は『長崎ものしり手帳』の中で、この当時の十二郎のことを次のように記しています。

「このころから、十二郎は人間ぎらいとなり、昼間は寝て、夜間起きるという習癖(しゅうへき)が生まれた。附近の火事と天下の大事以外は起こしてくれるなと家人に申付け、来訪者を避けたが、寝起きを襲う夜の来訪者が暁にかけて話しこむことがあり、しばしば十二郎の研究時間を妨げた」

『長崎ものしり手帳』より引用

永島氏は、来訪者が十二郎の研究を妨げたと書いていますが、必ずしもそうではなかったようです。長崎日日新聞(現 長崎新聞)が発行する週刊日日の編集主任だった神代祇彦氏(こうしろまさひこ)は、夜型の十二郎を「牡丹花大夢翁」の中で次のように回想しています。<牡丹花大夢(ぼたんかたいむ)は十二郎の号の一つ>

「私は先生の銀屋町時代によく教えを乞いにいった。私の銀屋町訪問はきまって夕刻であった。というのは先生晩方でなければお目が覚めないからである。つまり先生は昼間寝て、夜蔭世間がしいんと静まってからでなければ勉強が出来ない性分からであった。私は先生の人物批評を新聞に載せたことがあったが、その中に、『梟(フクロウ)のように昼は寝ている』と書いたことがあった。はなはだ失礼ないい方であったが、それに違いなかった。先生は家人に『附近の火事、天下の大事以外は起こして呉れるな』と言い付けて居られた。だから、私はそのお目覚めを狙って訪問するであった。私の用事はほんのわずかの時間で済むのであるから、仕事帰りに食事もせず訪問するのであったが、私の顔を見るなり、話は立て続け、すっかり話まくられて、用事を切出す隙もなかった。先生は起き立てのところで、つまり朝の気色であるから、談論おのずから活発なわけである。」

『長崎談叢 37巻』から引用

瀬戸口半吾氏も神代氏と同じ体験をしています。

「先生が夜と昼とを取り違えて生活しておられたことは有名な話で、昼は寝ていて、夜になってから目が覚めて研究に没頭される。それが私にまで感染しそうであったが、私もその頃はきわめてルーズな記者だけに、なんとか切りぬけられた。(中略)その頃、正月になれば『和蘭正月』お盆がくれば『盂蘭盆会』おくんちの時は『諏訪神事』といったように、先生から資料をもらって書き続けた」」

『長崎談叢 37巻』から引用

<十二郎の自慢 その5>

十二郎はこの時、瀬戸口氏に渡していた資料の内容を草案にして5年かけて『長崎市史 風俗編』を書きあげました。古文書と洋書の両方から外交貿易と、それに伴う異文化の流入を深く掘り下げた上下巻1063ページの大作。

第1章、長崎の「地理、気候」に始まり、2章はキリシタン時代と徳川時代に分けて書かれた「年中行事」。3章は「特殊なる行事」として絵踏を詳しく解説。4章「唐人風俗」、5章「阿蘭陀屋敷の特殊なる行事」で、中国人とオランダ人の年間行事を詳しく解説。さらに6章「洋名と紋章」、7章「吉利支丹の行列」、8章「冠婚葬祭」、9章「衣食住」と続きます。ここまでが上巻です。下巻は、10章「遊女」、11章「芸妓」と丸山遊郭についての詳細な研究に始まり、12~18章までは「遊戯」「童謡」「相撲」「演劇」「能」「音曲」「花道と茶道」といった美術や文芸について、さらに附録として「長崎方言集覧」まで書かれていました。地理と気候、外国貿易の歴史から文化芸術まで、あらゆる視点で長崎という地域を捉えていて、まさしく「長崎学」の基礎というべきものです。朝日新聞紙上で評論家の内田魯庵(うちだろあん)は、沼田頼輔の『日本紋章学』、高野辰之の『日本歌謡史』、古賀十二郎の『長崎市史 風俗編』を三大名著だと絶賛。十二郎はこのことを終生得意としていました。

<第2期長崎史談会と長崎談叢(ながさきだんそう)の誕生>

先述したように、最初に「長崎史談会」が結成されたのは大正2年(1913)のことで、岡田忠彦を会長として、十二郎は医学博士の藤川次郎らと平戸の松浦伯爵の資料を平戸へ閲覧に行くなどの活動を行っていました。永島正一はこの会を「第1期長崎史談会」と呼んでいます。それから15年後の昭和3年(1928)、第2期の長崎史談会(以降 史談会)が組織されました。史談会再始動のきっかけをつくったのは、印刷会社を営んでいた藤木喜平と、長崎日日新聞の神代祇彦が『長崎談叢』を創刊したことにあります。「長崎市を中心にした史的研究団体」が史談会であり、長崎談叢はその研究発表を掲載した「機関誌」という位置づけです。ある日、藤木は神代に「何か長崎にふさわしい雑誌を発行したいと思うのだが、編集を引き受けてもらえないだろうか」と相談を持ちかけました。当時の長崎では「短歌」「俳句」「文芸」に関する雑誌はありましたが、まだ長崎史の研究誌がありませんでした。当時、長崎研究の三羽烏と呼ばれた古賀十二郎、永山時英、武藤長蔵(長崎高等商業学校教授)ら先輩学者の支援と、周りにいる若手の協力をもってすれば、相当価値ある史的研究雑誌を編集することができると考えた神代はただちに承諾、創刊号から8号まで編集長を務めました。以降、歴代の編集長に引き継がれ、長崎談叢は平成27年10月に記念すべき100号が発行されました。現在、史談会のホームページで、創刊号から100号までの目次を閲覧することができます。

アドレス(http://nagasakishidankai.web.fc2.com/2011/dansou98.html)

<映画化された十二郎>

丸山にあるぶらぶらの碑

昭和5年(1930)頃、銀屋町の十二郎の家に頻繁に出入りする女性がいました。丸山東検の名妓「愛八」です。愛八は、ある目標を持って十二郎宅に通っていました。それは「歌探し」。長崎を代表するような民謡がないことを嘆いた愛八は、歴史に埋もれている長崎民謡を探し出してもう一度光をあてようと試みました。相談すると十二郎は「良い歌が見つかったら持ってきて聴かせてください。もし良い歌が見つからなかったら、私が作ってあげましょう」と言うので、愛八は古老たちを訪ねては俗謡を聞き出して、十二郎に聴かせました。主に歌詞の部分を十二郎が検証して、曲の部分を愛八と十二郎で相談しながら形にしたのが「長崎ぶらぶら節」です。長崎ぶらぶら節は江戸中期に流行した「やだちゅう節」がルーツで、幕末の頃、長崎を舞台にした歌詞に改作されたといわれています。

ビクターで長崎ぶらぶら節をレコーディングすることになりました。このチャンスに新しい長崎の民謡も発表しようということでつくられたオリジナル作品が「浜節」です。十二郎が歌詞を書き、愛八が節をつけました。A面が「長崎ぶらぶら節」B面が「浜節」で、昭和6年(1931)に発売され全国でヒットました。

ぶらぶら節のヒットから2年後、愛八は60歳で死去。愛八には貯えがなく、葬式が出来ないという状況でした。しかし、十二郎は愛八がかねてひいきを受けていた人たちに連絡をとり高額の香典を集めて、立派な葬儀を行ったという話も残っています。

これらの史実を元に、なかにし礼が『長崎ぶらぶら節』を書いたのは平成11年(1999)。小説はベストセラーになり第122回直木賞を受賞しました。さらに翌年、東映で映画化されることになり、十二郎を渡哲也さんが、愛八を吉永小百合さんが演じました。以来、全国で有名になった長崎ぶらぶら節。特に長崎では、芸子衆の定番になり宴席では必ず唄われますし、長崎くんちの本踊りでも毎年のように耳にします。

<家族を次々に亡くした十二郎>

愛八が亡くなった翌年の昭和9年(1934)、次男の不二男が28歳という若さで亡くなりました。同じ年、妻の艶子も亡くなります(享年51)。実は、十二郎が家族を失ったのはこれが最初ではありませんでした。四男五女という子だくさんな十二郎でしたが、昭和4年(1929)に次女の俊子(享年18)、四女の舜子(享年12)が、昭和6年(1931)にも、長女の治子(享年23)が、さらに昭和7年に五女の逸子(享年13)を失いました。不幸はまだ続きます。昭和18年(1943)、三男の登(享年34)、三女の珠子(享年29)が先立ちました。昭和6年の東京外国語学校同窓会会報で、十二郎は胸の内を次のように明かしました。

「一昨年女児二人を僅かに百日のうちに失い、今年七月には長女(廿四歳)を掩粧す。而して目下三男(高商在学、明年卒業の積)またまた病に侵さる。意気泪喪大時化に遭うたやうな感があります。研究中絶、二月半に及びたるも、秋風吹き初むるので、敢えて勇を鼓して再び研究を続けています」

中島幹起著『古賀十二郎』から引用

<古賀十二郎と池永孟>

十二郎は、明治39年(1906)に広島中学校の教論を辞めて以来、亡くなるまでの約48年間をひたすら長崎研究に捧げました。「これからは、脇目もふらず、商売に身をいれてくれ」という父の豊次郎の遺言も虚しく、家業も潰した十二郎ですが、家財と家屋を売り払った後は一体どのようにして生活してきたのでしょうか。神戸の素封家(そほうか)で南蛮美術のコレクターだった池永孟の資料には、昭和15年(1940)、唐絵目利だった渡邊鶴州の著作『長崎画人伝』他5冊を百二十円(現在の約5万2千円)で十二郎から購入した、という記録が残されています。また同資料には「十二郎が孟の蒐集に協力した代わりに、様々な援助を与えた」とも書かれており、十二郎の生活の一端をうかがうことができます。

特集 荒っ削りのコレクター「池長孟(いけながはじめ)」

<晩年の十二郎>

戦争が始まってからも、ただひたすら原稿を書いていた十二郎でしたが、いよいよ戦火が激しくなったところで、大村の池田郷にある祖末な工員宿舎の2階に長男と疎開しました。戦後も長崎に帰ることなく同地で暮らしていた十二郎のところに、四男の彰輔が結婚したいという女性を連れてきました。古賀久子さんです。久子はこの時のことを「私はびっくりたまげました。先生は粗末な上着を着ておられるだけで、下にはなにもつけておられないのですから」と回想しています。十二郎の経済的苦境が垣間見えます。昭和22年(1947)からは、この四男夫婦に世話になることになり、上西山の家で同居を始めました。ここでもひたすら長崎研究を続けた十二郎。「研究のためにどうしても読みたい本があるから、なんとか買ってくれないか」と彰輔に頼んでいたという久子の証言からも、衰えることのない長崎研究への情熱を知ることができます。しかし、そんな十二郎にも最期の時がきました。昭和29年(1954)の晩夏、体調がすぐれず、食事を全く取らなくなってから、ちょうど12日目の夜中、子どもの夜泣きで起きた久子が火鉢のやかんに手をのばしたまま亡くなっている十二郎を発見したのです。

<十二郎を突き動かしたもの>

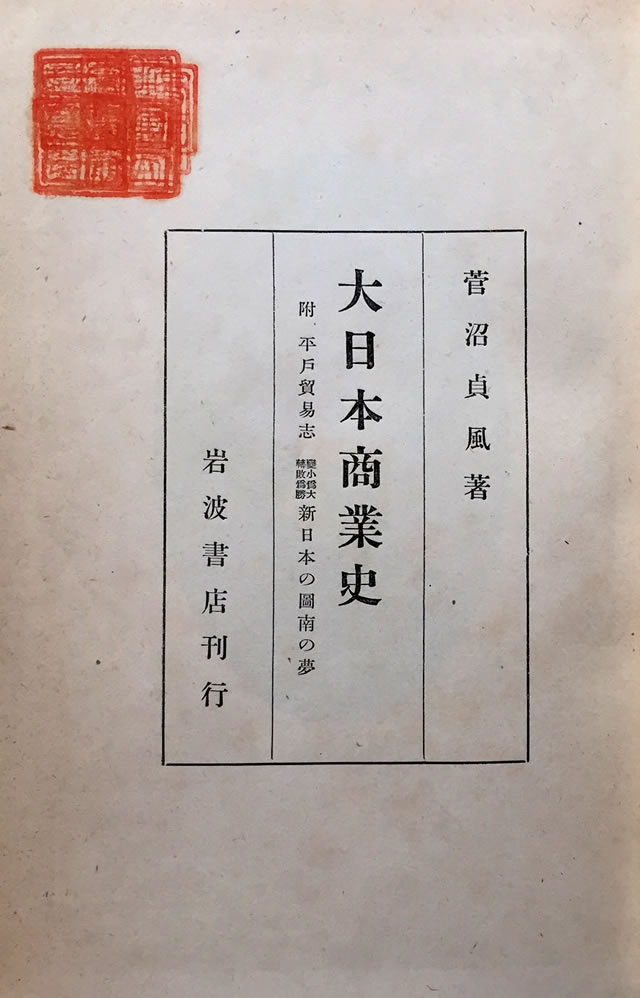

大日本商業史

日本国の「外交貿易史」を綴った菅沼貞風の名著『大日本商業史』は現在、国立国会図書館のデジタルコレクションで全ページを閲覧することができます。目次には「1章 太古の時代」「2章 上古の時代(遣唐使)」「3章 中古の時代(元寇)」「4章 近古の時代(南蛮貿易)」「5章 近古の時代(朱印船貿易)」「6章 近古の時代(阿蘭陀貿易)」が並んでいます。15、6歳の頃の十二郎がこの本に感動して、「貞風の研究がまだ及んでいない部分」つまり長崎が舞台の4~6章をひたすら研究する人生を送ったのかと思うと、感慨深いものがあります。『長崎評論』の発行の辞で十二郎は「日本の文明史上最も重要なる地位を占める長崎の歴史研究に力をそそぐ」と宣言しました。また、『長崎文芸』に執筆した「長崎史の研究に就いて」でも「長崎の歴史は、西洋文明が東に伝わり広まる歴史の重要な部分である」と記しています。これらの発言から、十二郎が長崎史を一地方史ではなく、「日本史」というスケールで捉えていたことが分ります。十二郎を「長崎研究」へ突き動かしたもの、それは「まだ誰も明らかにしていない日本史の一部を解明したい」という知的情熱だったのではないでしょうか。

【古賀十二郎ゆかりの場所】

1、本蓮寺

十二郎の葬式は盛大に行われ、読み切れないくらいの弔辞が寄せられたといいます。戒名は、元和2年(1620)本蓮寺が創建されて以来6人目という大居士号が贈られました。神代祇彦は十二郎への追悼文「牡丹花大夢翁」で、先生はお館の中で「何、大居士号か、そんなものどうでもよか。ふ々ふ々ふ々」と言われたかもしれない、と想像して書いています。

2、長崎県立図書館

県立図書館の駐車場脇に「古賀十二郎翁の碑」があります。昭和45年(1970)に建てられたもので、碑面には十二郎の横顔のレリーフと「港あり 異国の船をここに招きて 自由なる町をひらきぬ 歴史と詩情のまち長崎 世界のナガサキ」という言葉が彫られています。