ケンペルの『日本誌』を読んでみた

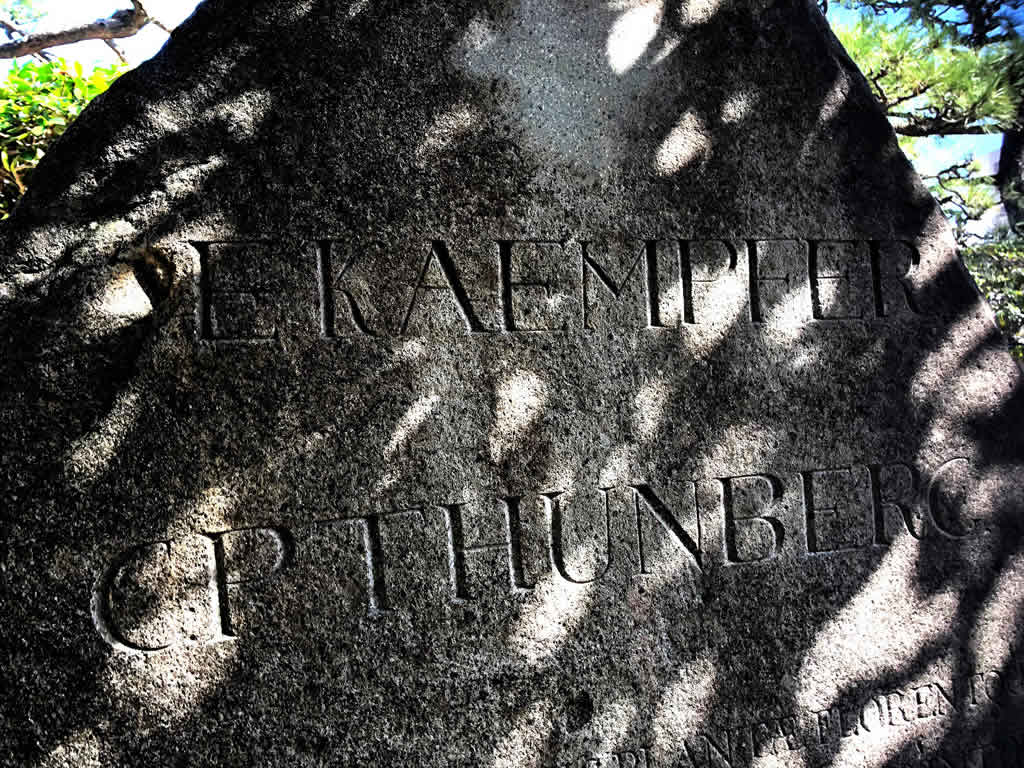

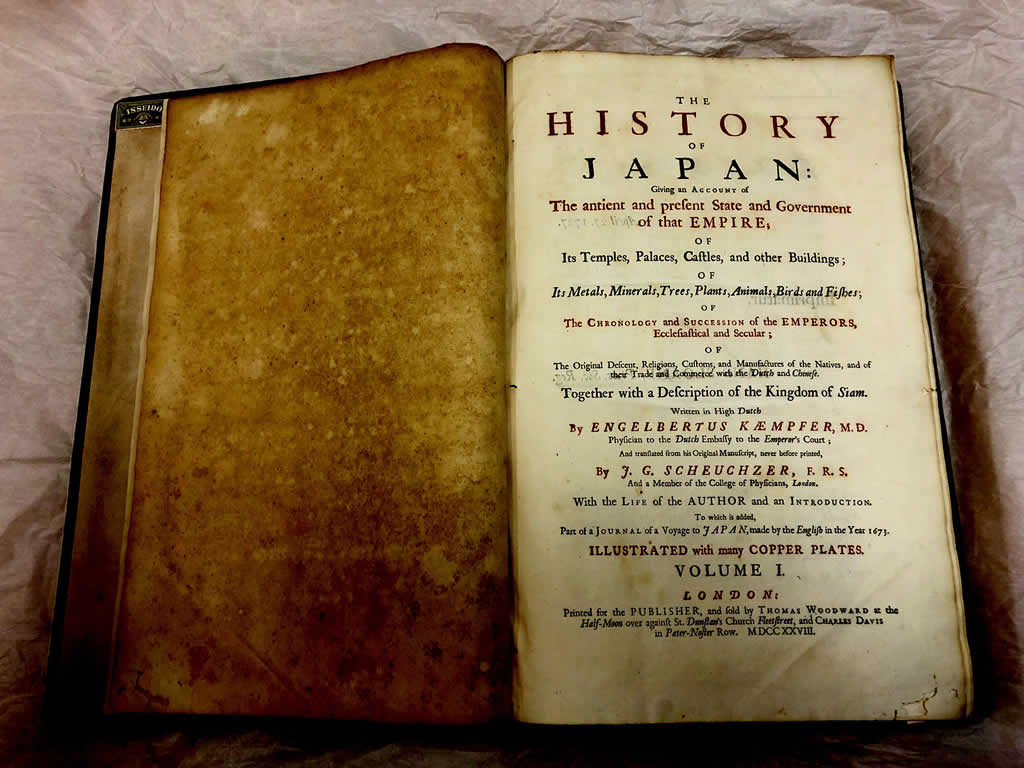

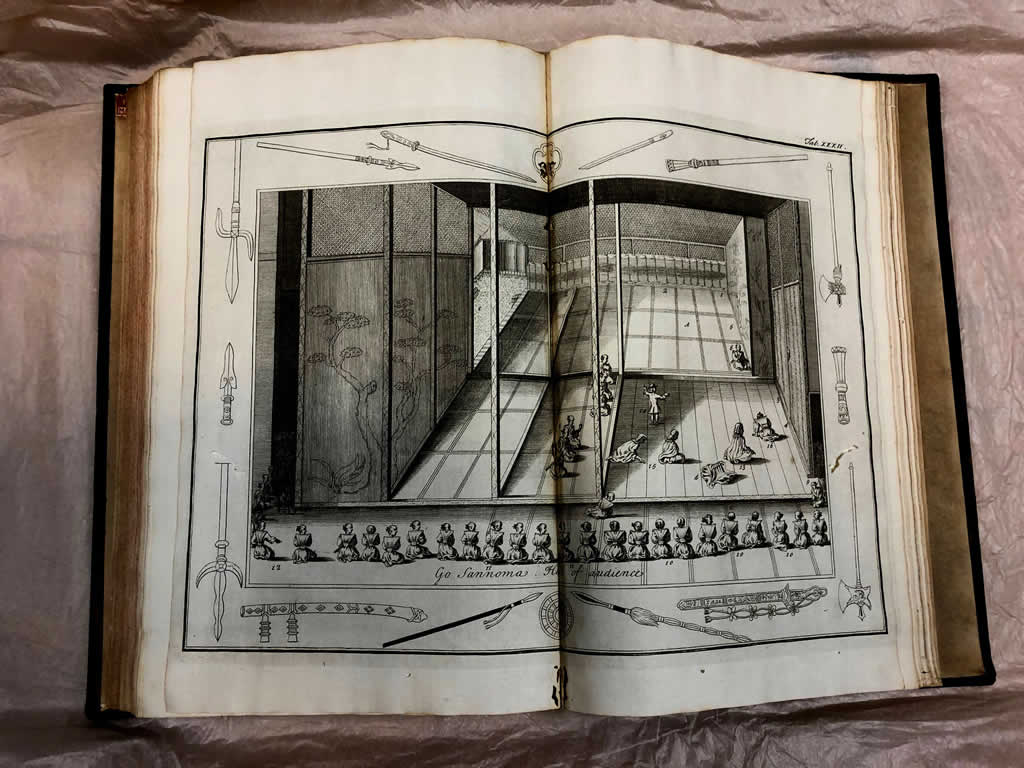

『日本誌』の原本(出島資料館所蔵)

「出島の三学者」をご存知でしょうか。当時、ほとんど知られていなかった未知の国「日本」を西洋に知らしめた功績を持つ三人の外国人です。一番有名なのはシーボルト。彼は1823年に商館医として出島にやって来ました。帰国後に出版した『日本』は、優れた日本の研究書として世界で話題になりました。2人目はシーボルトが来崎する約50年前、同じく商館医として出島に滞在したツュンベリーです。彼も帰国後、日本に自生している植物を研究した『日本植物記』を出版しました。そして3人目が、ツュンベリー来崎85年前、同じく商館医として出島に滞在したケンペルです。彼の死後イギリスで出版された『日本誌』は、初めての本格的な日本研究書として反響を呼びました。翌々年には、フランス語版、オランダ語版も出版され、以後200年間、日本研究書の定番としてゲーテからペリーまで、知識人たちに影響を与えてきました。

今回は、そんなケンペルの『日本誌』をご紹介します。

<日本誌の驚くべきボリューム>

今回読んでみたのは、今井正氏編訳の『新版 改訂・増補日本誌』全7冊です。全巻を目の前に置くと、そのボリューム感に圧倒されます。ではさっそく目次を見ていきましょう。

第1分冊『ケンペルの生涯と「日本誌」』

訳編者の今井氏がケンペルの生い立ちと、日本誌が出版されるまでの経緯を紹介しています。ケンペルの基礎知識というべき内容です。

第2分冊

『第1巻 バタビアからシャムを経由、日本への旅行および日本の歴史・地理事情一般、シャムの歴史、地理を含む』

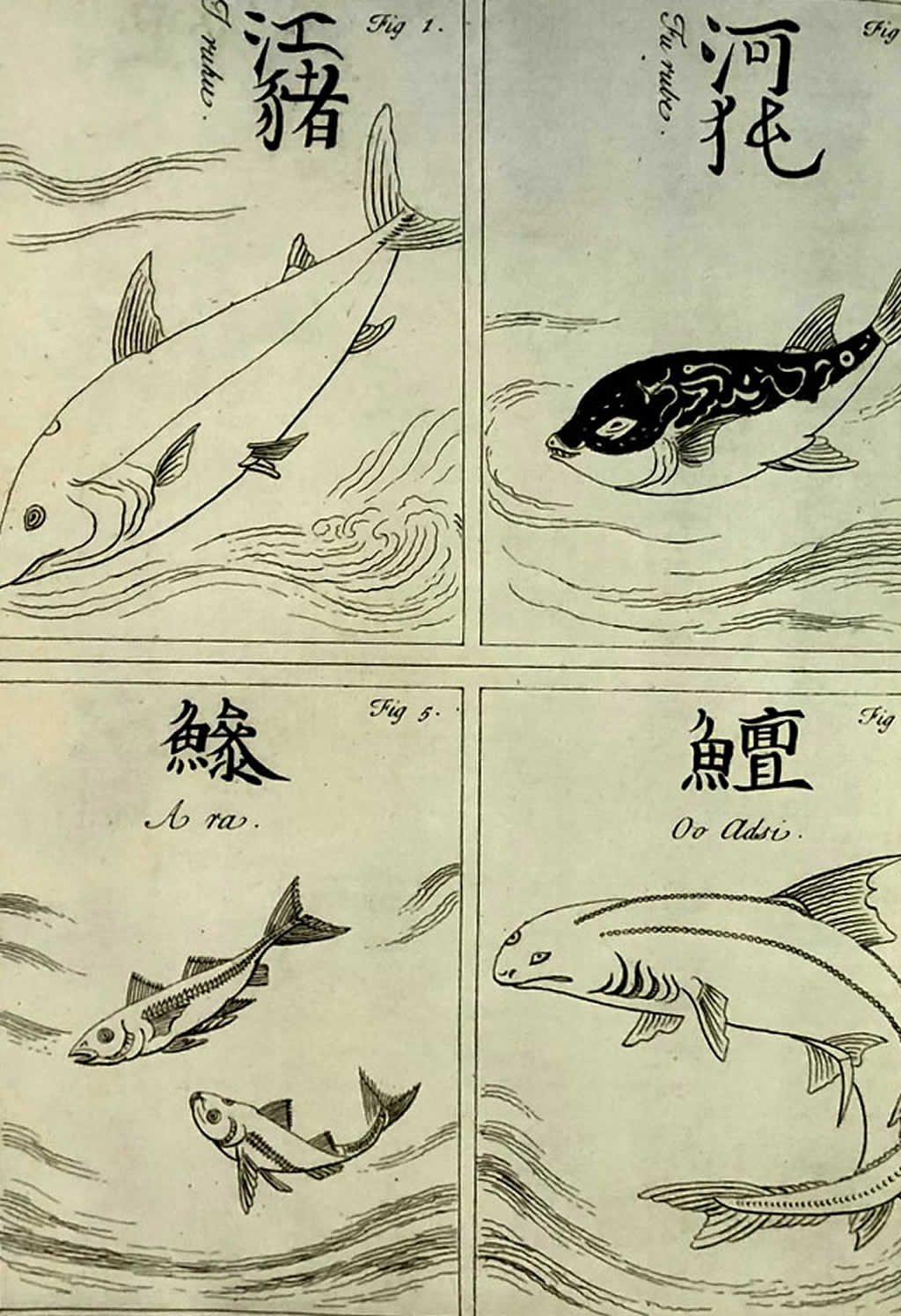

バタビアから日本に来るまでの旅行記と、日本の地理、起源、神話、気候、植物、動物、魚介類について書かれています。

第3分冊

『第2巻 日本の政治事情、日本歴史の初めから西暦1692年まで、日本の年代記からの抜粋』

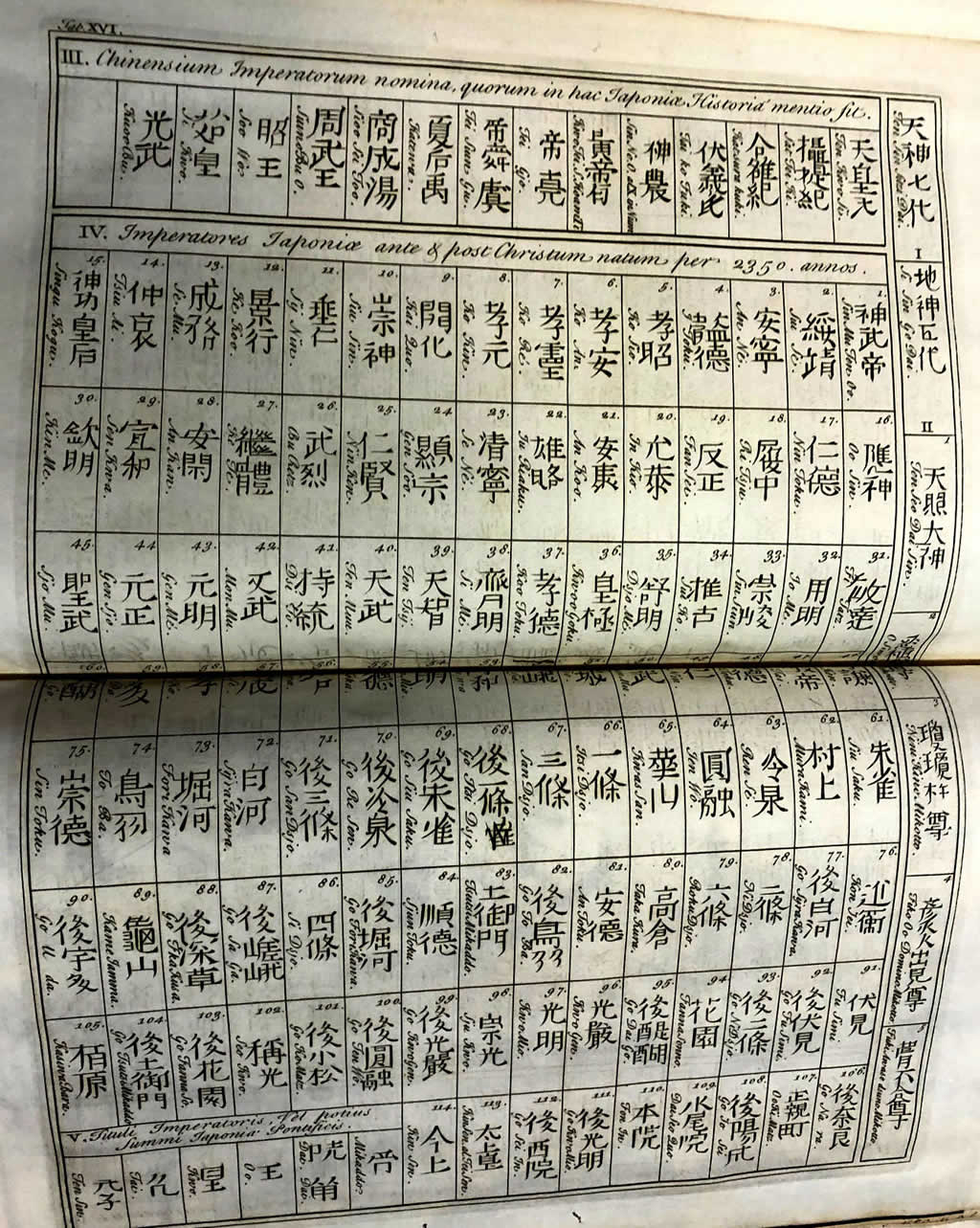

タイトル通り、日本の神々や天皇、将軍について、その起こりから現在までを日本の歴史書からケンペルが抜粋して紹介しています。

第4分冊

『第3巻 宗教、宗派および聖哲の道』

神社への参拝、祭礼、参宮など神道について詳しくレポートしている他、仏教と儒教の教えについても言及しています。

第5分冊

『第4巻 長崎および外国人の対日貿易の歴史に関する一般的記述』

長崎の地理、神社、仏閣の紹介と、出島での貿易の仕組み、ルールについて詳しく解説しています。

第6分冊

『第5巻 著者が2回にわたり長崎から江戸へ参府旅行した時の記述』

1691年、1692年2回の江戸参府の旅行記が記されています。

第7分冊

『ケンペル著“廻国奇観”中にある日本に関する諸論文』

ケンペルが生前に出版した『廻国奇観』からの抜粋集です。

第1分冊は、今井氏によるケンペルと日本誌の紹介。第7分冊は、ケンペルの別の著作物ですので、第2分冊から第6分冊までが『日本誌』の本編ということになります。

<ケンペルはどんな人?>

ケンペル

さて、実際のケンペルはどんな人物なのでしょうか。第1分冊『ケンペルの生涯と「日本誌」』から、ケンペルの人間像を探っていきましょう。

ケンペルはドイツ人で、出身地はドイツ北部にあるレムゴー。地元の大教会で首席牧師を務める父ヨハネスの次男として1651年に生まれました。母親は3歳の時に亡くなったといいます。ケンペルの生い立ちで特出すべきは「学びの遍歴」です。多くの学校を渡り歩き、さまざまな学科で学んでいます。16歳までレムゴーでラテン語学校に通った後、『ハーメルンの笛吹き男』で有名なハーメルンのギムナジウムで学びはじめます。「ギムナジウム」とは日本で言うところの中高一貫校で、大学へ進学するための中等教育を学ぶ学校です。ケンペルが通った学校の場所と、その時点での年齢を列記してみましょう。

レムゴー<15歳まで>

↓

ハーメルン<16歳>

↓

リューネブルク<17歳>

↓

リューベック<19歳>

↓

ダンチヒ<21歳>

↓

トルン<23歳>

↓

クラカウ

↓

ダンチヒとケーニヒスベルグ

↓

ケーニヒスベルグ<29歳>

↓

ウプサラ<30歳>

ケンペルはスウェーデンのウプサラ大学で「諸民族の起源」について研究して、その抜群の学識は学長や教授たちから大いに評価されました。ウプサラ大学といえば、ツュンベリーが学び、学長まで務めた大学。約100年の年代はありますが、出島の三学者の2人は同じ大学で学んでいたのですね。

<冒険の始まり~憧れのペルシアへ>

31歳の時ケンペルは、オランダのストックホルムでスウェーデン王宮の研究をしていたドイツ人の教授、サムエル・プッフェンドルと出会いました。ケンペルの学識の高さを評価したサムエルが、ケンペルをスウェーデン国王宮廷に紹介したところ、すぐにスウェーデン公使館の書記官に抜擢。ここからケンペルの冒険人生がスタートしました。

ある日ケンペルは、スウェーデン宮廷とペルシア宮廷の間の交易関係開設のための使節団に加わって欲しいと言われました。使節団長はオランダ人のファブリチウスで、元外交官。ケンペルはファブリチウスの秘書役を務めることになりました。ケンペルは大いに興奮したに違いありません。何故なら、レムゴーでの少年時代にドイツの外交官がペルシア皇帝を訪問した記録「東方旅行記」を読んで以来、ペルシア旅行を夢見ていたからです。

1683年3月、一行は目的地のペルシア王都イスファハンに向けて、ストックホルムを出発しました。7月にモスクワ、11月にアストラハン、嵐の中カスピ海を渡りコーカサス山脈を山沿いに進んで、12月にシャマシーに到着。使節団は、ペルシア宮廷からの指示を待つために、しばらくここに滞在することになったのですが、この歴史ある土地(現アゼルバイジャン)はケンペルの「知識欲」に火をつけました。ケンペルはこっそりと使節団を抜け出し、古都バクー(現在はアゼルバイジャンの首都)とオケスラ半島(現アブシェロン半島)を見学して、詳細な記録をとりました。

この後、使節団は3カ月かけて、いよいよ目的地のイスファハンにたどり着きました。ストックホルムを出発してちょうど1年。ようやく交渉のテーブルに着けると思いきや、ペルシア国王への謁見まで4カ月も待たされました。その理由というのが「宮廷専属の星占い師のお告げ」なのですから、使節団はさぞかし落胆したに違いありません。ガックリと肩を落とした使節団の中で、ケンペルの目は爛々と輝いていました。またもや「知識欲」に火が付いたのです。この機会に王都を丹念に見学し、市街の全景図や宮殿の鳥瞰図を描くなど詳しく記録をとりました。

<第2の冒険~バタビアへ>

結局、この後の交渉はうまくまとまり、ケンペルは大役を果たしました。これだけの成果をあげたのですから、ドイツに帰って錦を飾っても良さそうなものですが、彼はそうはしませんでした。イスファハンにあったオランダ東インド会社の出先商館で外科医として働き始めたのです。1685年の暮れ、正式に使節団を離れたケンペルは、バンダル・アバスへ転勤しました。この道中、土地の写生図を描いたり、壁に刻まれた象形文字を書き写したり研究を続けています。これがケンペルの狙いでした。東インド会社で出世したい訳でも、お金を稼ぎたい訳でもなく、遠い未知の世界に行って、見るもの全てを記録、研究したかったのです。そんな探究心溢れるケンペルでしたが、1686年バンダル・アバスに到着するや否や疫病に倒れてしまいました。それからほぼ2年、闘病生活を余儀無くされるのですが、少しでも体調がいいと海岸地帯の植物を観察したそうです。ようやく病を脱して、バタビア行きの船に乗り込んだのは1688年のこと。目的地に着くまでの1年半、帰港する南アジア各地をしっかり見聞したことは言うまでもありません。

1689年9月、バタビアに着いたケンペルに、日本行きの話が舞い込んできました。快諾したケンペルは、それからというもの本社にある資料を読みあさって日本の予備知識を頭に詰め込みました。そしてその年の5月、ついにケンペルは日本に向けてバタビアを出港しました。

<長崎に到着>

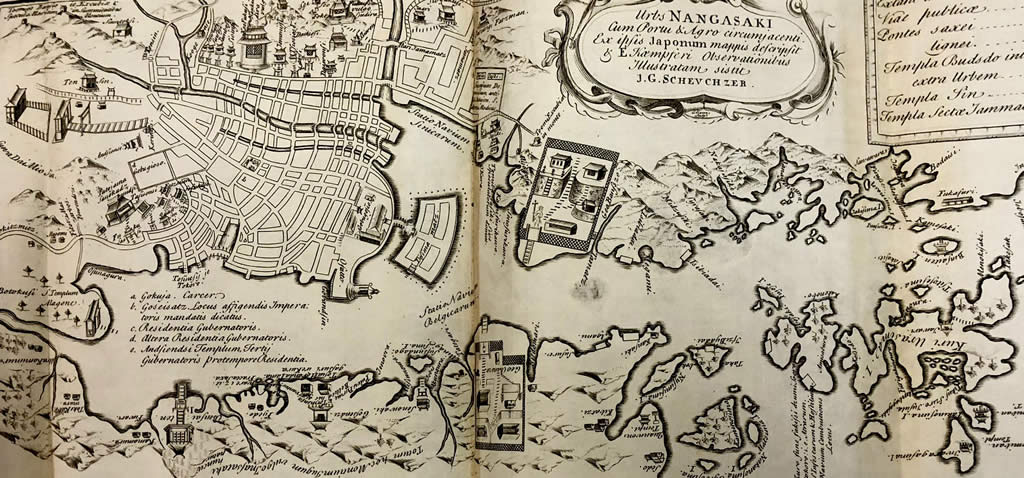

日本誌に掲載されている長崎の地図

元禄3年(1690)9月22日、船上から長崎港を見たケンペルは「ついに長い間夢にも見た憧れの港を北寄りの北東方6~7マイル前方に見つけた」(日本誌 第2分冊 109頁)と記し、無事に長崎に到着できたことに感激しています。翌日、日本の番船に乗って奉行所役人や通詞らが船に乗り込んできて、船員名簿と照らし合わせながら各人から「氏名」「年齢」「役目」などを詳しく聞き取りました。驚いたのは、病死した船員の死体まで調べたことです。「胸に十字架をかけていないか」「皮膚にキリスト教であることを示すものがないか」などを確かめたのです。帰国後、ケンペルは日本に行く人に次のようにアドバイスしました。

「私がどうしても述べて置きたいことは、われわれのいずれもがこの国が目に入った途端に、聖書をはじめ一切の宗教書をヨーロッパの貨幣とともに、上司の命令と在来の慣例により、全部船長に引き渡し、自分らの持ち物にはそれぞれ自分の名を付けて古壺に入れ、帰港の出航時まで船中に隠して、日本人に見付からないようにしたことである」

(日本誌 第2分冊 113頁から抜粋)

<ケンペルの驚くべき日本研究>

歴代天皇の名前

ケンペルには出島の商館医という役目がありましたが、彼の真の目的は「日本研究」でした。恐らく、空いている時間は全て研究に費やしたのではないでしょうか。研究範囲の広さ、分量、質。日本誌を読めば読むほど、ケンペルの徹底した日本研究には驚かされます。それにしても、どうしてこれだけ研究できたのでしょうか。当時、オランダ人の行動はとても制限されていました。ケンペルも日本誌の「著者のはしがき」で当時の日本人との関係を次のように記しています。

「われわれの居住地として定められた区域には、われわれの使用人との接触以外一切断ち切られ、しかも使用人とはいえども血判をして、われわれには国内の事情については一切語らず、打明け話は絶対にしないことを誓約させられた連中なのである」

(日本誌 第5分冊 645頁から抜粋)

このような状況の中で完璧に近い日本研究ができた理由、それはケンペルの「交渉術」にありました。自ら調べに行けない以上は、日本人から教えてもらうほかにありません。しかし、オランダ人に自国の情報を漏らすことは死刑に値する重罪です。一体どのように口説き落としたのでしょうか。ケンペルは日本人の性質について次のように分析しています。

「日本人は極めて肝の据わった。気骨のある聡明な人種であり、見たこともない、信じてもいない“天地神明”に誓ったところで、“天罰”が下るなどとは思っていない。ただ秘密を洩らせば、上司から誓いを破った罪に問われ、厳罰に処されるので差し控えているだけなのである。しかもこの国民は、己を持すること高く、尚武の精神に燃えているのにもかかわらず、殊のほかに親切で、如才なく、特に非常に新奇を好む点は、世界の他の国民の遠く及ばぬところである。特に日本人が外国の歴史、制度、芸術、学問などについて何かを見聞しようとする意欲は格別である」

(日本誌 第1分冊 33頁から抜粋)

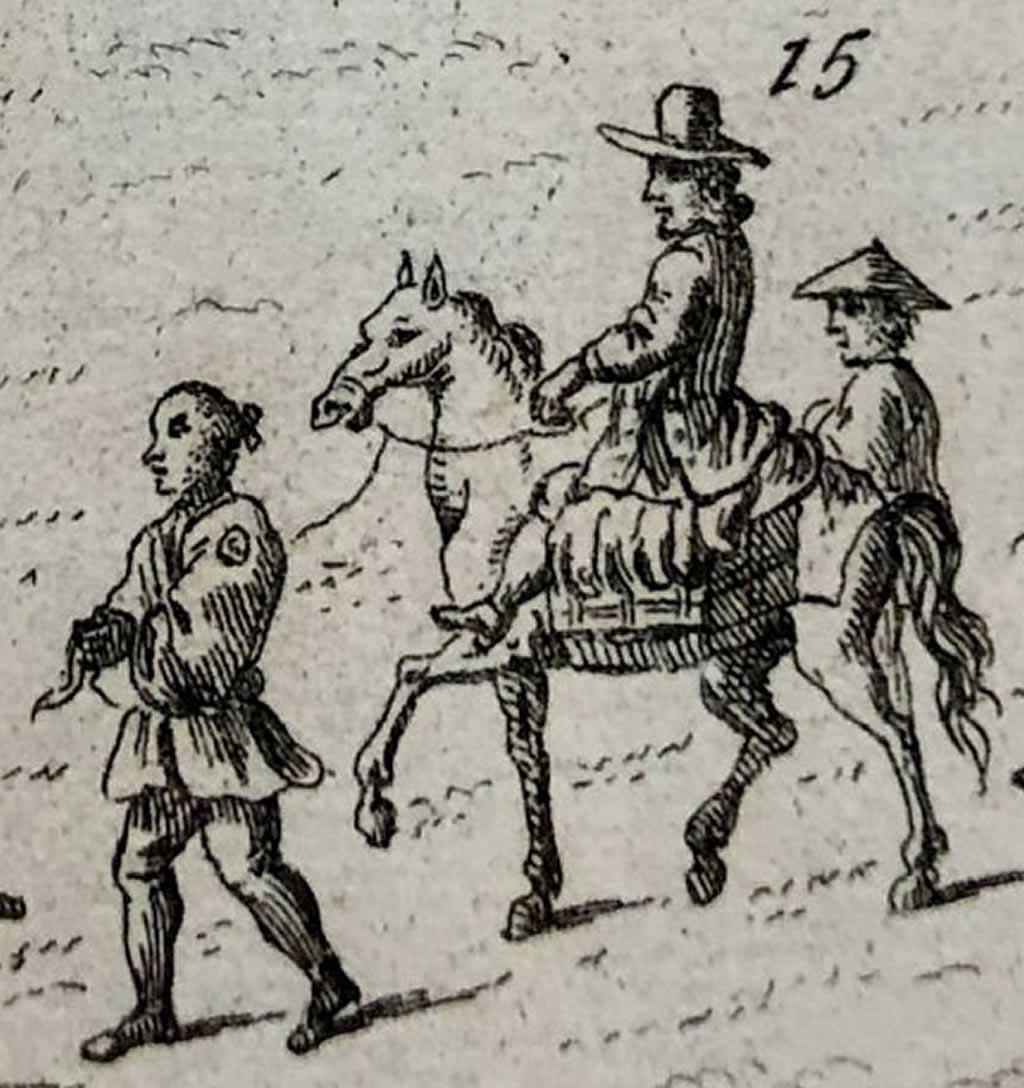

日本人の性格を的確に分析したケンペルは、上役人や通詞ら出島関係者を次々に懐柔していきます。自分の職業でもある「薬物学」や「天文学」「数学」などの西洋の知識を無報酬で教え、また西洋のお酒を気前よく振舞うこともしました。これらのサービスで気を良くした日本人たちは、ケンペルの知りたい事、つまり日本の「動植物」「宗教」「俗事」や、「極秘事項」まで教えてくれるようになりました。しかし、これらの情報はどれも断片的なもので、正確に日本を把握するには物足りないものだったといいます。そこで役に立ったのが、ケンペルが出島に入ってすぐに小使いとして雇い入れた今村源右衛門でした。ケンペルの身の回りの世話をしながら薬物学を学ぶ、「助手」のような存在です。ケンペルはさっそく源右衛門にオランダ語を文法から教え込み、年の終わりには他の通詞が足元にも及ばないほど話せるようにしました。そうする事で意思の疎通がスムーズになり、日本語が分からないケンペルにとっては大きな助けになり、源右衛門にとっても自らの能力が高まれば、その後の出世の助けになります。実際に源右衛門は、その後大通詞にまで登りつめました。源右衛門は、日本に関する書籍や地図、あらゆる情報をケンペルに提供、2回の江戸参府にも同行して、ケンペルの日本研究に大いに協力しました。ケンペルの日本研究のクオリティーの高さには、源右衛門という優秀な助手の存在があったのです。

<『オランダ商館長の日記』と『日本誌』の違い>

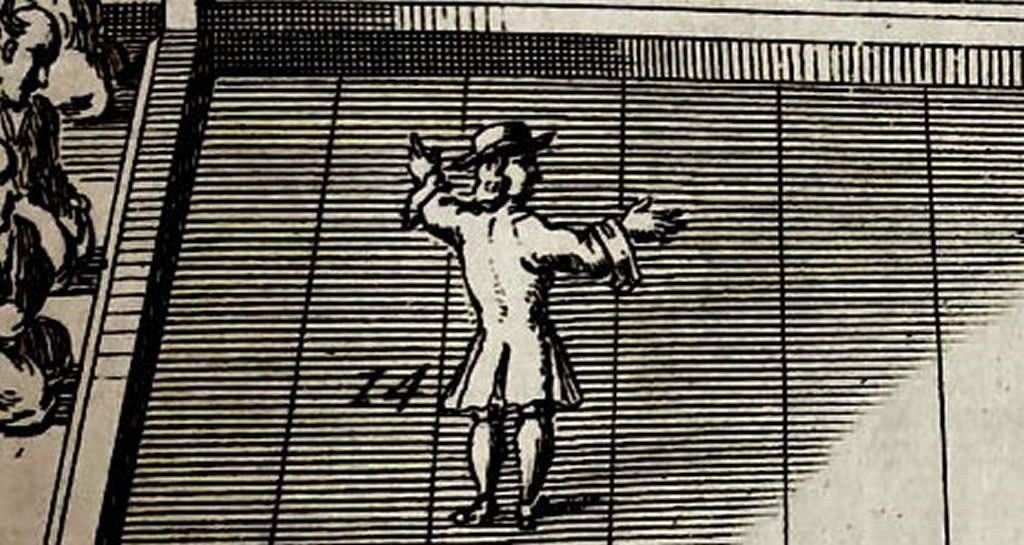

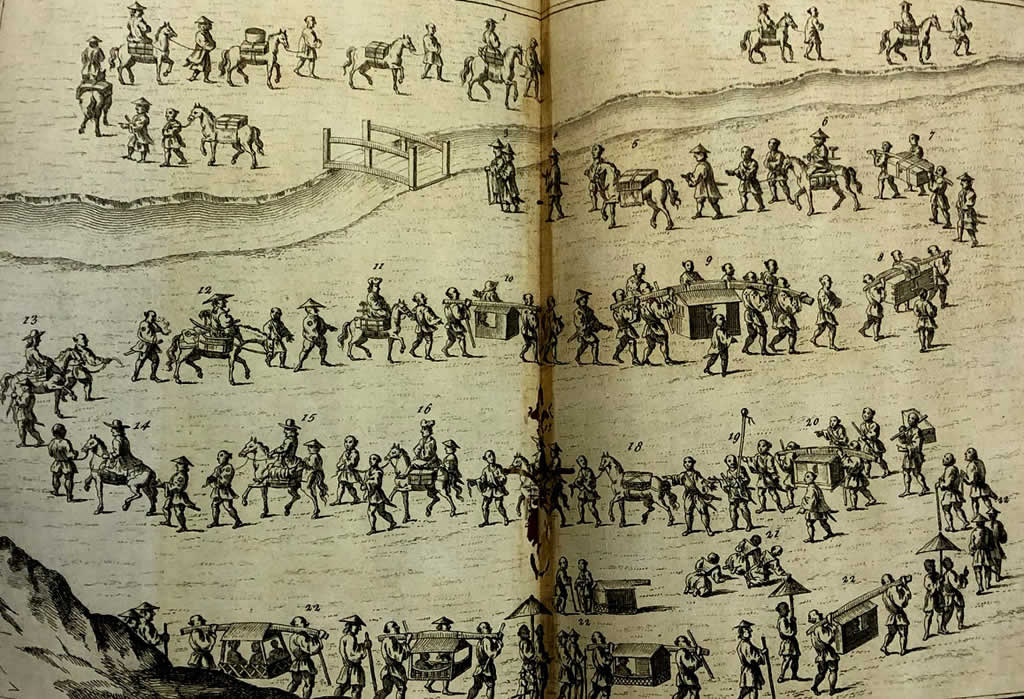

ケンペルがスケッチした江戸参府の行列

馬に乗ったケンペルと、その横を歩く今村源右衛門

『日本誌』のクライマックスは、何と言っても将軍徳川綱吉との謁見シーンです。長崎出島に閉じ込められているはずのケンペルが、なぜ江戸の将軍に会えたのかといえば「江戸参府」に随行したからです。江戸参府とは、毎年1回、将軍へ「オランダと交易していただいてありがとうございます」と、貢物を持って江戸までお礼に行く旅行のことです。ケンペルは元禄4年(1691)年と元禄5年(1692)の2回、江戸参府に参加して、長崎から江戸までの旅行記を詳しく記しています。以前、ナガジンで「出島の生活」と題して、カピタン(出島の商館長)の一年を特集したことがあります。約3カ月の江戸参府を『長崎オランダ商館長の日記』から紐解きました。この記録は、あくまでもカピタンの「業務日誌」であって「旅行記」ではありませんので、基本的には仕事のこと以外は書いてありません。ところが『日本誌』では、ケンペルにとって興味のあることだけが自由にレポートされているのです。

例えば西海道では「道路」について記録。身分の高い人々が旅行する場合、事前に箒で掃き清めてあることや、特に位の高い、将軍や奉行などが通る場合は、道路脇に休憩するための小屋を建てる話。これだけでも、興味深い話なのですが、ケンペルはさらに「道路」を掘り下げて、沿道筋の農民が道路上のあらゆる物を拾って再利用していることまで記していました。

「かれらは、毎日落ちる木の枝葉や松ぼっくり等をかき集めて燃料とし、あちこちで集めても不足しがちな薪の補いにする。百姓の子供らは、馬の尻を追うようについて行き、馬が糞をすると、まだ温かいうちに掻き集め、自分らの畑へ持って行く」

(日本誌 第6分冊 722頁から抜粋)

<忠臣蔵の13年前>

小倉から大阪に向かう途中の海路で、次のような記録がありました。

「さらに進むこと7里にして、白壁や角櫓が目立つ非常に形のよい赤穂(あこうAko)城や、その背後の町が目に入った。ここは見たところ泥海で、錨を下ろすには具合の悪い海底のように思われた。浅野内匠(あさのたくみ AssinoTackomin)という俸禄わずか5万石の小身大名の居城である」

(日本誌 第6分冊 824頁から抜粋)

あの「忠臣蔵」の浅野内匠でのことを、ケンペルは書き記していました。江戸城の松之大廊下で、吉良上野介に切りかかった「赤穂事件」が起きる10年前。四十七士が、吉良邸に討ち入りする13年前のことです。

<犬公方徳川綱吉>

日本誌で紹介されている魚図

これは2回目の江戸参府の時、摂津でのエピソードです。日雇い人足の長崎の男が、道中犬に噛みつかれ負傷したので、治療のためケンペルのところに連れてこられました。その男に対してケンペルは「その犬をやっつけなかったのか」と尋ねたのですが、男は怪訝な顔をして「この私が生命を賭けるようなことをすべきだったとでもおっしゃるのですか」(日本誌 第6分冊 1039頁)と答えました。そうです、当時の将軍は「犬公方」と言われた徳川綱吉。「生類憐みの令」によって犬が保護されていたことが実感できるエピソードです。他にも、久留米で見た高札に「犬を殺した犯人を教えた者に銀20朱の賞金を与える」という内容(日本誌 第6分冊 1088頁)が書いてあったことや、長崎に帰り着いてみたら、幕府から「魚以外のいかなる動物の生命も奪うことは罷りならぬ」というお達しにより、何軒かあった鳥肉屋が全部廃業していた(日本誌 第6分冊 1091頁)ことなども記されていました。

<日本の自然の美しさに感動>

東海道五十三次の宿場「白須賀(しらすか)」にたどり着いたケンペルは、「ここからまことに高い世界一の美しい富士山を初めて仰ぎ見ることができた」(日本誌 第6分冊 877頁)と書き記し、また富士山に近い宿場「吉原」でも、「正に世界一美しい山である」と富士山の美しさを絶賛しました。ストックホルムから日本まで、地球を縦断して各国の山々を見て来たケンペルが言うのですから、富士山の美しさは本物です。同じく東海道の箱根においても、「山中の湖(芦ノ湖)があるので、景勝の地であり、私はしばしば足を留めてその絶景を眺めずにはおられなかった」(日本誌 第6分冊 895頁)と景色の美しさに感動していました。

<謁見は2度あった>

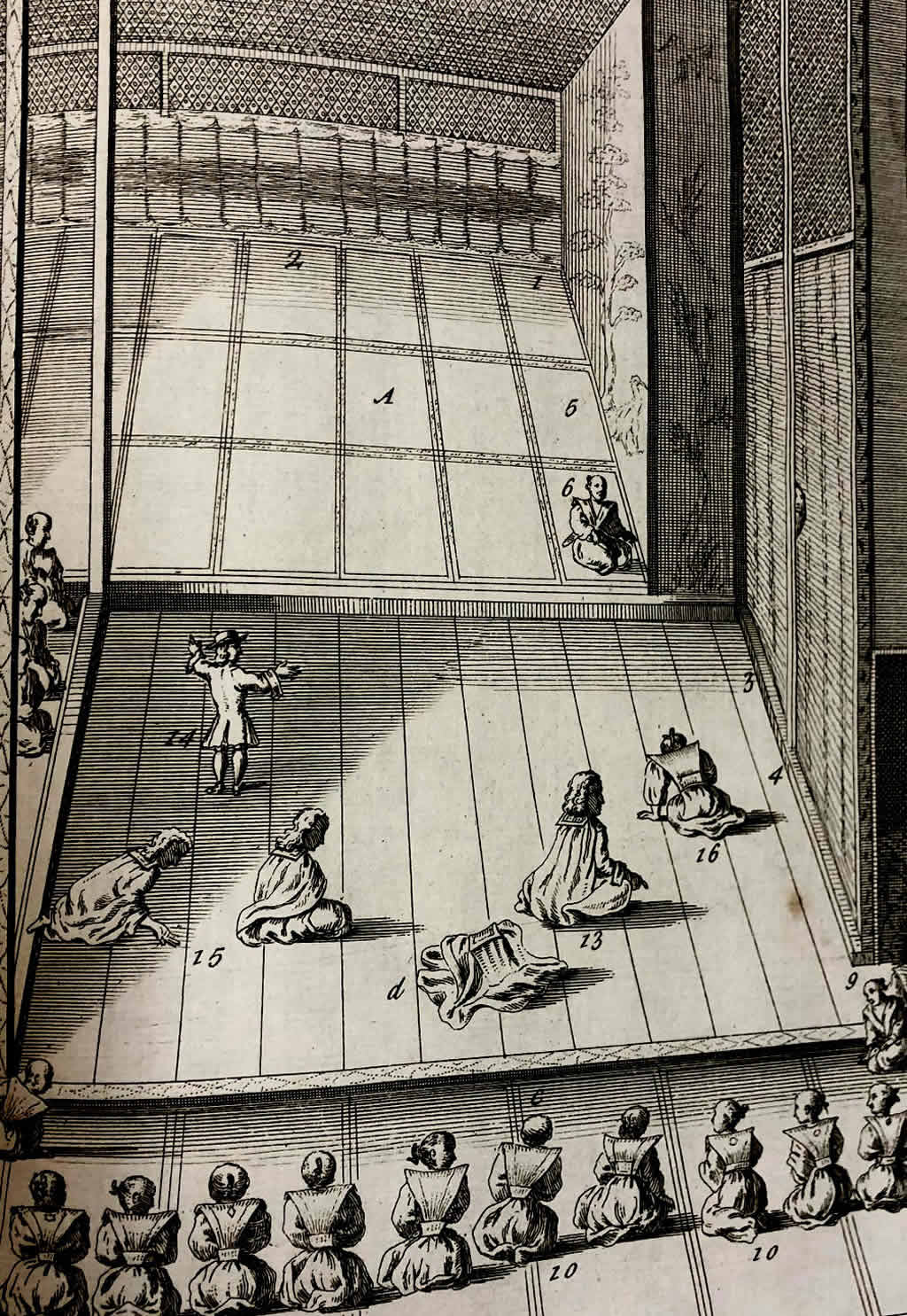

謁見の図

ナガジンの特集「出島の生活」でもご紹介しましたが、カピタンの将軍との謁見は「呆気なく」終わります。謁見の間に入ったカピタンは、合図があるまで真っ直ぐ将軍の前まで進んでひざまずき、敬礼。同時に側にいる家老に「オランダ・カピタン・何々」と名前を呼ばれ、カピタンは一言も発することなく退出する。徳川家光の時代の謁見はこれで終わりでした。実にあっさりしたものです。ケンペルが体験した徳川綱吉の謁見もほぼ同じでした。「オランダカピタン」と呼ばれたのを合図にカピタンは将軍の御座所前に進みます。地面に額がつくほどひれ伏してから、一言も口をきくことなく退出。「念には念を入れて準備した謁見の儀は、このようにして全く呆気なく済んでしまうのである」(日本誌 第6分冊 928頁)と感想を書いています。これで終わりと思いきや、ケンペルの時代はこの続きがありました。謁見の儀が終わった後に別室に案内され、将軍と2度目の謁見が行われたのです。1度目の謁見の時と同じように、綱吉は御簾(みす)に隠れていて、こちらから姿は見えないようになっていました。カピタンの他、同行して来たケンペルらオランダ人3人は綱吉がいる御簾の前に案内され、床に頭を擦りつけるように深々とお辞儀しました。備後守は通詞を通して「ようこそ江戸まで訪ねて来てくれた」と綱吉の言葉を伝えました。カピタンはこれに答えてオランダに自由貿易を容認してくれたことへの感謝を述べ、これを通詞が大きな声で訳しました。このカピタンに対する返答を備後守が綱吉から聞いて読み上げ、それをまた通詞が訳します。このやり取りに対してケンペルは「通詞は何もわざわざ備後守の労を煩わさずとも、直接に将軍自身の言葉をわれわれに伝えられそうなものだが、恐らくは将軍の口から流れ出る言葉は非常に暖かく、余りにも神聖かつ尊厳であり、直接に下々の通詞によって繰り返されるのは畏れ多いというのであろう」(日本誌 第6分冊 933頁)と分析しています。

<徳川綱吉にバラードを>

綱吉の前で歌うケンペル

2度目の謁見に参列しているのは、綱吉だけではありませんでした。御簾(みす)の奥で大勢の女性たちがオランダ人の様子を見学していたのです。綱吉の正室に将軍家一族の姫君、大奥の局(つぼね)たち約30人。形式的な挨拶の後に始まったのは備後守による質問攻めでした。「年齢は?」「名前は?」「オランダはバタビアからどの位の距離?」「長崎からバタビアまでの距離は?」「最も危険な病気は?」「不老長寿の薬はあるか?」。質問が一通り終わると、今度は注文攻めが始まりました。「もっと近ずけ」「顔が見えるようにマントを脱げ」「正座せよ」「あっちへ歩け」「こっちへ歩け」「挨拶を交わせ」「踊れ」「飛び跳ねろ」「酔っ払いの真似をせよ」「日本語を話せ」「絵を描け」「オランダ語で朗読せよ」「ドイツ語で朗読せよ」とケンペルが思い出せないくらい矢継ぎ早に注文が出されました。「歌ってみせろ」と言われたケンペルは、咄嗟に次のような歌を唄いました。

大地の極みまで、

守るべきわが務めを思う。

こよなく美しき、心乱るるまでに恋しき

君に誠を捧げて悔ゆることなし。

わが命の限り、

わが誠、永久に変らじ。

恋歌です。ケンペルは綱吉の前でラブバラードをなんと5番まで熱唱しました。このような調子でケンペル一座の舞台は2時間も続けられたのでした。

<茶番狂言再び>

ケンペルは元禄5年(1692)にも江戸参府に参加しています。では、2回目の謁見式はどうだったのかというと、またもや茶番劇を演じる羽目になりました。通例の呆気ない謁見式が終わった後、オランダ人たちはまたもや別室に呼ばれました。その部屋には左手に6人の老中、右手奥の御簾の向こうに綱吉と2人の婦人が座っていたと言います。今年も進行役は備後守。備後守は将軍に代わって挨拶をした後、例によって色んなことをオランダ人たちに注文しました。「正座せよ」「マントを脱げ」「あっちへ行け、こっちに来い」「廻れ右」「踊れ」「唄え」「挨拶をしてみせろ」「叱れ」「怒れ」「会話してみろ」と立て続けに命じた後、さらなる難題を出してきました。「2人が親友だったら」あるいは「親子だったら」「夫婦だったら」など、役柄を指定されて、「別れの挨拶をしてみろ」「道で会ったらどうする」「別れる時の身振りをしてみせろ」などの寸劇じみたことまでやらされたのです。茶番劇はまだ続きます。今度は質問コーナー。「職業は何か」「重体の患者を診察したことはあるか」「ヨーロッパと日本との風習の違いは」「どのように埋葬するのか」「ポルトガル人が礼拝するような聖像はあるのか」「ヨーロッパでも落雷、地震で人が死ぬようなことはあるのか」ひとしきり質問したと思ったら、またもやオランダ人全員で踊らされました。そしてまた「帽子をかぶれ」「鬘(かつら)を脱げ」「会話をかわしながら歩いてみせろ」「もう一回鬘を脱げ」「飛んだり跳ねたりしてみせろ」「散歩の真似をせよ」と注文したかと思うと、今度はいきなりカピタンとケンペルに「備後守は何歳か当ててみろ」というのです。カピタンは50歳、ケンペルは45歳と答えると皆大笑い(実際は59歳だったそうです)。これで終わりかと思いきや、今度は「夫が妻に対してどのように振る舞うのか演じてみせよ」と言われ、ケンペルらが接吻する真似をして見せたところ、婦人たちが大笑い。またもや跳び回りさせられた後は、目下のもの、目上の者、王様それぞれどのような挨拶をするのかを演じさせられました。いよいよ最後です。もう一度歌を聴きたいというアンコールにケンペルが答え2曲唄いました。よっぽどの熱唱だったのでしょうか「望外の大喝采を博した」そうです。3時間半もの間続いた茶番劇はようやく終演しました。見世物にされた、と憤慨するケンペルですが、 「人々が存分に楽しんで満足げな面持ちをしているのを見届けた」と記しているあたり、まんざらでもなかったのかもしれません。ケンペルにはエンターテイナーの素質があったのかもしれません。

<巧妙なケンペル・トリック>

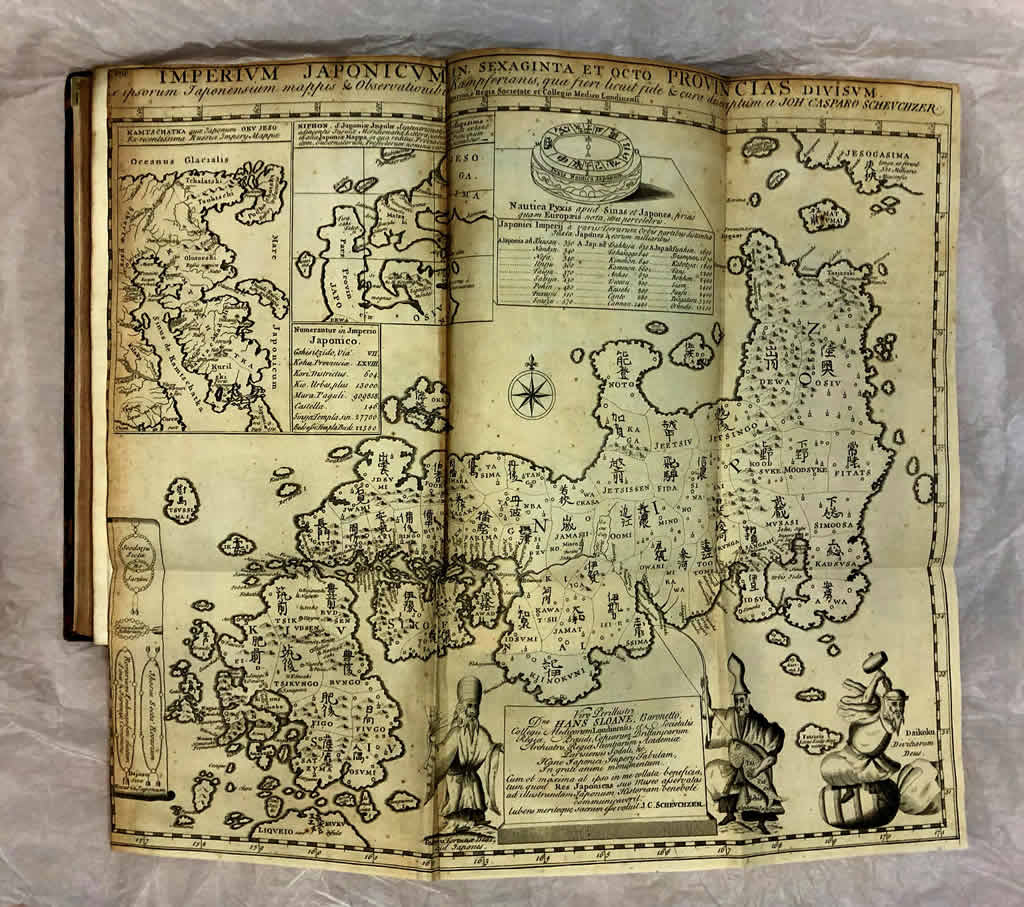

日本誌に折り込まれている日本地図

ケンペルのトリックをご紹介しましょう。江戸参府の際、ケンペルは至る所で測量を行なって地図などを作成しています。日本地図は禁制品だったため外国人が日本から持ち出すことは禁止されていました。当然、外国人が新たに日本地図を作成することなど、もっての外です。常に役人が周りにいる中で、ケンペルは、文房具が入った箱を抱えて、道端の珍しい植物を写生しています。役人は、わざわざ珍しいと思われる植物を持ってきて、ケンペルに名前や用途を聞きました。ところが、これはケンペルのトリックでした。文房具が入っていると思われた箱に入っていたのは「コンパス」。植物の写生をしていると見せかけて、実は測量をしていたのです。

もう一つケンペルのトリックをご紹介しましょう。源右衛門の協力もあって、ケンペルは日本の書籍や地図など大量の資料を手に入れました。しかし、これらは全て禁制品であり、持ち帰ることはできません。元禄5年(1692)に長崎を出港したオランダ船は4隻あり、ケンペルは最終船で長崎の地を離れました。しかし、風の問題があったのか、船は翌日も長崎港内に停泊したままでした。そんな中、ケンペルが乗った船は先発した3隻の船に接近。積荷の下に密かに隠してあった禁制品の数々を海上で受けとりました。大量の品物は目立つため、複数に分散して、積み荷の奥底に隠していたのです。

<日本誌を読んでみよう>

日本誌を読んでいたシーボルトも、ケンペルと同じような方法で日本人の協力を得て、禁制品を収集。帰りの船に乗せて、持ち出しに成功したかに見えましたが、運悪く船が座礁して発覚し、大問題になりました。有名なシーボルト事件です。関係した多くの日本人たちが死罪になり、シーボルトは心を痛めたと言います。ケンペルとシーボルト、明暗を分けたのは「運」としか言いようがありませんが、ケンペルも一歩間違えば、同じようになっていたのです。関係した通詞や乙名、今村源右衛門も死罪になったことでしょう。ヨーゼフ・クライナーも言っている通り、源右衛門ら日本人たちは命をかけて情報提供したのです。彼らの勇気ある行動によって、ケンペルの日本誌は成就して、世界に日本を知らしめることになるのです。

【ケンペルゆかりの場所】

出島

ツュンベリーが来崎する1年前、養父の後を継いで稽古通詞になった15歳の青年がいました。志筑忠雄です。20代前半で通詞職を退役して以降、志筑はオランダ語の書物を翻訳して大量に出版しました。享和元年(1801)に出版した『鎖国論』の原作者はケンペルです。『日本誌』に附録として付けられていた論文で、おそらく日本から帰った直後、ライデンに滞在中に書かれたものだと考えられています。「鎖国」とは、志筑がこの本を翻訳した時に造語した言葉です。