東松さん 長崎へ行く

Mr. Tomatsu Goes to Nagasaki

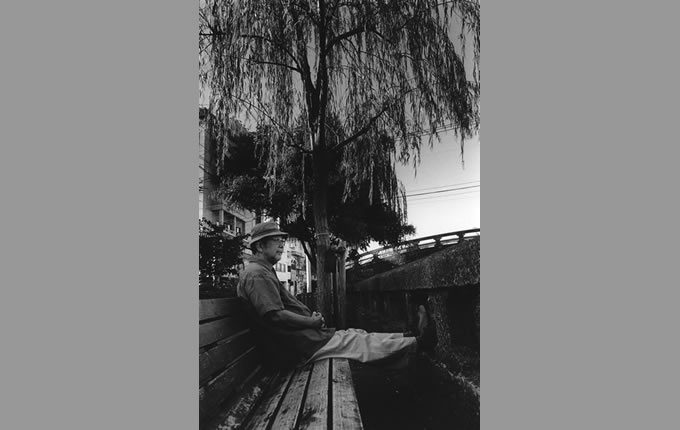

中島川のベンチで休む東松さん 撮影 高浪高彰

皆さんは、東松照明という人物をご存知ですか?

読みは「とうまつ しょうめい」。仕事柄、こんな相応しい名前はありません。なぜならば東松さんの職業は「写真家」だからです。「戦後写真史の巨人」と称され、日本だけでなく海外からの評価も高い写真界の巨匠。「東松さん」と親しみを込めて呼んだのは、長崎に身近な存在だったからです。つい10年ほど前まで長崎市に住んでおられましたし、新聞などでもよく「東松さん」という字を目にしていました。浜町を歩くご夫婦の姿を見かけたことがあるかたも多いのではないでしょうか。それくらい近しいかただったのです。平成22年に体調の問題があって沖縄県に移住し、その2年後に那覇市の病院で亡くなりました。享年82歳。このニュースは、長崎の各メディアでも大きく報道されました。

< 東松さん 追悼の1枚 >

爆風により崩壊した浦上天主堂の天使像 長崎市本尾町 1961

長崎県美術館所蔵

カメラ雑誌『アサヒカメラ』は、平成25年3月号で「追悼 11人が語る東松照明」という特集を組みました。森山大道さん、石内都さんなど著名な写真家らが、東松さんが撮った写真から1枚を選び、思い出を語るという企画です。さて、各人が選んだ写真ですが、11人中5人が同じ写真集からのものでした。東松さんは、これまでに何十冊もの優れた写真集を出版しているにもかかわらず、その1冊に集中したのです。5人が選んだ写真は次の通り。

長野重一(写真家)「爆風により崩壊した浦上天主堂の天使像 長崎市本尾町 1961」

細江英公(写真家)

「片岡津代さん 長崎市本原町1961」

吉増剛造(詩人)

「末次助作さん 長崎市江平町 1961」

荒木経惟(写真家)

「熱線と火災で溶解変形した瓶 長崎国際文化会館 長崎市平野町 1961」

北島敬三(写真家)

「上野町から掘り出された腕時計 長崎国際文化会館 長崎市平野町 1961」

これらの作品が収められているのは、昭和41年に出版された東松さん初の写真集『<11時02分>NAGASAKI』。タイトルからも分かる通り「原爆」をテーマにしています。愛知県名古屋市生まれで、活動の拠点は東京だった東松さんが、なぜゆかりのない長崎を撮影して原爆の写真集を作ることになったのか。まずはその経緯からご紹介します。

<東松さん 初めて長崎に行く>

昭和29年3月1日、ビキニ諸島でアメリカによる水爆の実験が行われました。この時、近くのマーシャル諸島の海でマグロ漁をしていた日本の「第五福竜丸」の23人が被爆。同年8月に無線長だった久保山愛吉さんが亡くなりました。この事件をきっかけに全国で反核運動が始まり、原水協(原水爆禁止署名運動全国協議会)が組織されて署名運動が活発化。12月までに2千万人の署名が集まりました。以降、原水協による原水爆禁止を訴える大会が毎年開かれています。昭和35年の第6回世界大会で、インド代表の女性が「原爆の威力については知られているが、生き残った被爆者の現状が報道されていない」と問題を提起。この発言を重く捉えた原水協は、長崎と広島の現状を写した写真集の出版を決め、広島を土門拳氏、長崎を東松さんが撮影を担当することになりました。この時点で東松さんは、原爆に対して特別な関心を持っていたわけではなく、あくまでも依頼された仕事を受けたということだったようです。同年、東松さんは初めて長崎を訪れ、数日間撮影の下見をしたのですが、東京に戻った東松さんの顔は「異様に真っ青だった」そうです。東松さんが長崎で見たもの、それは「白いうなじ」でした。

「10軒ほどの被爆者の家を訪ねた。被爆者たちは私と目を合わさずに、薄暗い部屋で横を向いたり、後ろ向きになったりして話した。全員一様にうなじが白い。この白さに圧倒された」(徳山喜雄『原爆と写真』から抜粋)

被爆者のうなじが白いのは外出しないからです。ケロイドの顔を見られることに耐えられず、外に出ることができなくなったのです。「治癒する見込みがない身体」「仕事が得られないゆえの貧困」「隣人の偏見と差別」、被爆者たちはこのような苦悩が15年間ずっと続いてきたのです。原爆の被害に対して、あまりに無知であったとショックを受けた東松さんは「モノは撮れても、人を撮ることはできないかもしれない」と悩んだといいます。

上野町から掘り出された腕時計 長崎国際文化会館 長崎市平野町 1961

長崎県美術館所蔵

熱線と火災で溶解変形した瓶 長崎国際文化会館 長崎市平野町 1961

長崎県美術館所蔵

<東松さん 再び長崎へ行く>

翌年の昭和36年、長崎入りした東松さんはまず資料館の被爆資料を撮影しました。東松さんの写真スタイルの一つに「メイク写真」があります。文字通り「作る写真」。写真家が被写体に対して、何かしら手を加えて演出した写真がメイク写真です。

東松さんは写真のバックに使うための素材を近場で調達して来ました。「11時02分で針が止まった腕時計」は、白い布の上に乗せて、光の調節で布の陰影を出し、「熱線と火災で溶解変形した瓶」は、アルミ板を背景にして反射を映り込ませ、雲が流れているかのように見せました。こうして展示室で見る印象とはまるで違う写真が出来上がったのです。他にも、土間に転がした「頭蓋骨が付いたままの鉄兜」や、被爆した仏僧が着ていた衣服の上に、爆死した信者が身につけていたロザリオを置くなどの「メイク」が施され、次々に被爆資料が撮影されていきました。荒木経惟さん、北島敬三さんが追悼の1枚に選んだのは、この時の写真です。

<東松さん 被爆者を撮影する>

片岡津代さん 長崎市本原町1961

長崎県美術館所蔵

次は被爆者の撮影です。なんとも気が重く、心苦しい気持ちを抱え込んだ東松さんは、被爆者の福田須磨子さんを目の前にしても、バッグからカメラを出すことさえできませんでした。そんな東松さんに福田さんが「あんた、撮りに来たんでしょ」と一喝。それで我に返ったといいます。

このような東松さんの「ためらい」は、片岡津代さんにも伝わりました。被爆者としての初めての撮影だったこの時のことを、片岡さんは次のように回想しています。

「人に会うのもツライ時だったのに、写真撮られることに一つも抵抗がなかったよ。これはウソじゃなか。私もツライが、撮りにくる人もツライ、そう思えてね」

『AERA』2001年4月16日号から

撮影している側の東松さんを撮った写真はないので、この時彼がどのような状況だったのかは想像するしかありませんが、その表情や立ち振る舞いから、片岡さんは何かを感じ取ったのではないでしょうか。以来、東松さんに絶対の信頼を持った片岡さんは、撮影にきたカメラマンに東松照明を知っているかを尋ね、「知らない」と答えた人には撮らせなかったというエピソードも残っています。写真家の細江英公さんは、この時に撮られた片岡さん写真を追悼の1枚に選びました。

<東松さん 毎年のように長崎へ行く>

原水協が企画して制作された『hiroshima-nagasaki document 1961』は、昭和36年に完成し、東松さんの仕事は終わりました。ところが気持ちの整理がつかなかった東松さんは、仕事の合間を縫って毎年のように長崎へ行き、以前会った被爆者を訪ね、撮影して回りました。本人はこれを「長崎通い」と呼んでいます。東松さんを長崎通いに駆り立てたもの、それは「現在進行形の被爆者の苦悩」でした。撮影の下見で長崎に来た時、関係者に連れられて市内の家々をまわり、国と医療に見放され、貧困と偏見の中でかろうじて生きている被爆者と対面。この悲惨な現実を目の当たりにして、東松さんはひとつの結論を出しました。

「1945年8月9日午前11時2分で止まった時と、その時を起点とする16年に及ぶ日の移ろいがあった。この二つの時を見渡さなければ、原爆被害の実像は掴めない」

「過去形の被爆資料」と「現在進行形の被爆者の苦悩」が同時に存在するという事実。このテーマへの問いが、さらに次のテーマを生み「あがりのないスゴロク」のようになっていったといいます。

<東松さん 写真集を出版する>

浦上より金比羅山を望む

長崎県美術館所蔵

時中小学校(現・孔子廟)

長崎県美術館所蔵

初写真集『<11時02分>NAGASAKI』には、昭和37年以降の長崎通いで撮られた作品も加えられています。原爆が写真集テーマになっていますが、原爆とは直接関係のない写真も多数含まれています。例えば「山上に広がるウロコ雲」「市場に横たわる魚」「山に張り付くように建っている家々」。これらは被爆者の皮膚(ケロイド・エリテマトーデス)のメタファー(暗喩)だと思われます。その他にも「絵踏みに使われたキリスト像」「江戸期の日蘭条約書」など、長崎の歴史を表した写真や、「長崎華僑時中小学校で遊ぶ中国人の子ども」「みなと祭り」「佐世保港に停泊する空母」といった長崎の日常の風景も含まれる、まったく新しいドキュメンタリー写真集でした。

それまでの報道写真は、ストーリーに合わせて撮影して、話の筋に沿って写真を並べる「説明的」な複数枚の「組写真」で構成されていました。一方、東松さんが提唱したのは「群写真」。群写真とは、一枚一枚のそれぞれ独立した「芸術写真」が集まり「群」となって、イメージを膨張させていく、もっと「抽象的」な概念です。そこから得られる印象は人それぞれで、定まったものにはなりません。見る人それぞれが自分だけのイメージを構築していくアート性の高い複数枚の写真、それが群写真です。写真評論家の上野修さんは次のように東松さんの群写真を評価しました。

「組写真から、群写真へ。報道写真から、それ自体が語る写真としての写真へと解き放たれた写真は、その後、今日に至るまでの日本の写真表現を彩ることになった。今日、東松の影響を受けていない写真表現はほとんどないであろう、というくらいに、東松の群写真概念は隅々まで浸透している」

『日本カメラ』2013年3月号から抜粋

では一体、群写真で構成された写真集を見た人は、どのような感想を持ったのか。『<11時02分>NAGASAKI』については、実に多くのかたが言及しているので、その一部をご紹介します。

松本俊夫(映像作家)

「何かこう一撃のもとに打ちのめされたというより、ジワジワとしかし、すごく深く感動したような感じがするわけです。それが段々とふくらんで来て、しつっこくこちらに対話を迫ってくるものがあるんですね」

『カメラ時代』座談会 <ここに新しいドキュメントがある>より抜粋(写真同人社 1966年10月号)

高梨豊(写真家)

「ページをめくっていって一向に説明的というのがないわけですよね。だから、やっぱり見て感じない限りはこの良さというものはなかなかくみ取れないと思います。(中略)次にどういう写真があらわれるかわからない、次にどんな場面が展開されるかわからないといった意外性があるわけですよね」

『カメラ時代』座談会 <ここに新しいドキュメントがある>より抜粋(写真同人社 1966年10月号)

鈴木志郎康(詩人・映像作家)

「この写真集を一度見てしまったものは、勿論原爆を体験しなかったものも、長崎を記憶として忘れることが出来なくなるのである」

『季刊写真映像』第2号より抜粋(写真評論社 1969年4月)

伊藤俊治(美術評論家)

「写真というメディアが持つ記録の概念をこれほどまでに拡大深化させた写真家は日本写真史上いなかったといっても過言ではないであろう。そして『<11時02分>NAGASAKI』を見るたびにその言葉が新しい形でよみがえってくる」

『波』から抜粋(新潮社 1995年7月6日)

田中長徳(カメラ評論家)

「何かといえばすぐに政治的な意味合いでしか語られなくなってきたナガサキ。その長崎がそこにはごく普通の視覚、風景として、言い替えれば、世界のどこにも存在可能な内なるナガサキとして提示されていた」

『日本フォトコンテスト』1996年5月号より抜粋

四方田犬彦(映画史家)

「写真家の長崎によせる関心が純粋に社会告発的、啓蒙宣伝的なものであるよりも、むしろ審美的に強く方向づけられたものであることを示している」

『日本フォトコンテスト』1996年5月号より抜粋

<東松さん 長崎に住む>

たびたび長崎を訪れていた東松さんですが、ついに移住することになりました。きっかけは平成8年、被爆50周年事業として長崎国際文化会館が「長崎原爆資料館」に建て替えられたことを記念した東松さんの写真展が、館内で開催されたことです。『<11時02分>NAGASAKI』の中からセレクトされた写真が、半年間にわたって展示されました。当時は千葉県に住んでいた東松さんでしたが、写真展開催を機会に市内にマンションを借り、腰を据えて長崎の写真を撮り始めたのです。一年の半分が千葉、半分が長崎という生活だったそうですが、平成10年についに長崎市民に。生活の拠点を長崎に移した理由について、東松さんらしいユニークな例えで次のように語っています。

「なぜ長崎なのか、とよく聞かれる。好きだから、とぶっきらぼうに答える。事実その通りだから仕方がない。女が好きになる、その女と同じ時を過ごしたくなる、結婚して家庭を持ちたい、といった具合にエスカレートする。町も女と同じこと、好きになれば住みたくなるのである」

『日本写真協会会報 405号』から抜粋(2001年)

<東松さん 目に屋根が飛び込んでくる>

草冠2 十人町

長崎県美術館所蔵

東松さんは長崎に住んだ理由を「好きだから」と答えていますが、では具体的にどういうところが好きなのでしょう。その一つに「地形」をあげています。都市の多くは「平面」につくられていますが、長崎は傾斜地に家々がびっしりと建ち並び、まるで屏風を立ち上げるように「垂直」につくられています。長崎ではお馴染みの風景なのですが、写真家の目にはとても新鮮に見えたようです。例えば、階段をおりている時に見える景色について、平成13年に長崎商工会館で行われた『長崎とのつきあい?40年を振り返る』という講演会で、次のように話しました。

「突然、屋根が飛び込んできたり、樹木が目に入ってきたりということで、もう一足ごとに変わります。しかも、斜め45度から下を見下ろすというのが、私の写真の昔からの特徴ですので、普通だったら電信柱に上がるとか、それこそヘリコプターを使わなきゃいけないような、そういうアングルを歩きながら確保できるというのは、坂道の特徴であり、長崎のような町だと容易に、そういう視覚が得られるわけです」

<東松さん 写真展を開催する>

チビシロくん 諏訪町

長崎県美術館所蔵

このようにして撮影された長崎写真の集大成が、長崎県美術館で開催された二つの東松照明展「長崎マンダラ(2000年)」と「色相と肌触り 長崎(2009年)」でした。61年から現在の町歩き写真まで、長年撮りためられた7万点にも及ぶ膨大な写真からセレクトされた写真展です。一般的な回顧展であれば、時系列、あるいはテーマ別に分かりやすく写真が並べられると思うのですが、東松さんは撮られた年代もテーマもすべてバラバラに展示。まさにこれは「群写真」実践でした。

<東松さん 長崎を去る>

長崎県美術館で「東松照明展-色相と肌触り 長崎」を開催した翌年の平成22年、東松さんは沖縄県に移住しました。東松さんの「長崎通い」の期間が昭和35年から37年間で、「長崎居住」期間が平成10年から11年間ですから、もう半世紀近く長崎に関わっていたことになります。これほどまでに東松さんが長崎に惹かれた理由は「被爆者との関係性」「長崎の地形」のほかに、もう一つあります。それは「長崎の歴史」です。400年におよぶ外来文化の沈殿層があり、その彩りの多様性と輝きに魅せられた東松さんは長崎を「歴史の缶詰のような町」と例え絶賛しました。

以前、崇福寺通りに建つビルの2階に「インターフェイス」という東松さんの事務所がありました。インターフェイスは日本語にすると「境界面」つまり中間領域です。東松さんは、この言葉について次のように話しました。

「写真家として私が立つスタンディングポジションというか、世界との向き合い方というか、常にそういう中間領域に立つものですから。対象に近づきすぎても見えないし、離れすぎても見えない。どうしても中間領域に立たないと見えてこない」

オランダや中国などの異文化の入り口だった長崎という場所は、まさに文化と文化の境界面でした。東松さんが長崎に惹かれ続けたのは、長崎が「インターフェイスそのもの」だったからかもしれません。

【東松照明ゆかりの場所】

1、崇福寺通り

この通りのビルの2階に、東松さんの事務所「インターフェイス」がありました。

2、福田須磨子詩碑

福田須磨子さん4 詩碑除幕式

長崎県美術館所蔵

東松さんは、毎年8月9日の原爆忌に、福田須磨子さんの詩碑に花を添えていたといいます。

ひとりごと

何も彼も、いやになりました

原子野に屹立(きつりつ)する巨大な平和像

それはいい、それはいいけれど

そのお金で、何とかならなかったのかしら

"石の像は食えぬし腹の足しにならぬ"

さもしいといって下さいますな、

原爆後10年をぎりぎりに生きる

被爆者の偽らぬ心境です。

3、風頭山

斜面地で撮る写真が好きだった東松さんは、バスで風頭山の頂上まで登り、歩いて下りながら撮影しました。「愛宕山をぐるっと回って下りてくるコース」「寺町の寺の中や墓の中を下りてくるコース」「伊良林を通って新大工の方へ抜けるコース」など、麓までの道が幾通りもあるため、持参した地図に印をつけて、全てのコースをカバーしようとしたといいます。

アーサーくん 風頭町

長崎県美術館所蔵

【主な参考文献】

『写真家 東松照明』上野昴志(青土社/1999)

『長崎曼荼羅 東松照明の眼1961~』東松照明監修(長崎新聞社/2005)

『長崎<11:02>1945年8月9日』東松照明(新潮社/1995)

『美術手帖 858号』(美術出版社/2004)

『アサヒカメラ3月号』(朝日新聞出版/2013)

『日本カメラ3月号』(日本カメラ社/2013)

『東松照明展 長崎マンダラ』(長崎県立美術博物館/2000)

『東松照明展 色相と肌触り 長崎』(長崎県美術館/2009)

【協力】

INTERFACE 東松泰子様

長崎県美術館では、東松さんがはじめて長崎を訪れた1960年以降、約50年にわたって長崎を撮り続けた作品の中から、長崎で育まれたキリシタン文化をテーマとしたものを下記の期間、特集してご紹介します。

会 期 6月26日(火)~ 9月 9 日(日)

会 場 長崎県美術館 常設展示室第4室

時 間 10:00~20:00(入場は閉館30分前まで)

休館日 毎月第2・第4月曜日 (祝日の場合は火曜日)※8/13(月)、10/9(火)は臨時開館

入場料 一般400(320)円、大学生・70歳以上300(240)円、小中高生200(160)円

・( )内は15名以上の団体料金。

・長崎県内在住の小中学生、障害者手帳保持者及び介護者1名は無料。

長崎県美術館 TEL095-833-2110(長崎市出島町2-1)