ここから本文です。

学芸員コラム Vol.8 最近の研究紹介-スマホでつくる梵鐘の3次元モデル-

更新日:2024年11月1日 ページID:042862

この10年ほど話題となっている、SfM/MVSという技術があります。Structure from Motion/Multi View Stereoの頭文字をとった略語であり、SfMは複数の画像からカメラの撮影位置を推定する処理、MVSはカメラの撮影位置から3次元形状を復元する処理を意味します…あまりよくわからない説明ですみません。

前置きはさておいて、この技術を使うと、非常に時間と労力がかかっていた、大型の対象物の図化が簡単で、しかも精度が高くなるのです。

それで、わたしは何をするのかというと、お寺の鐘、「梵鐘」を図化しています。これまで梵鐘は大きくて形が複雑であり、記録が手作業のため、図化がかなり困難でした。そのためか、長崎には梵鐘を調べる人があまりいませんでした。そこで、新しい技術を試しました。

スマホを使って2時間程度で現地の記録は終了。手作業なら2、3日はかかるでしょう。あとはコンピュータのソフトが解決…と、これはわたしの都合の良い心算、実際はそう楽ではありませんでした。

まず、梵鐘は吊り下げてあるので、低いところは腰をかがめて撮り、また、高いところは腰も腕も伸ばしながら、あるいは脚立に上って撮り。これを周囲360度行脚します。更に、鐘楼(鐘を吊っているお堂)の柱を避けて鐘を撮ることもあり、もともと身体の硬いわたしには、超絶技巧の姿勢が要求されます。汗をどっさりかきます。

そしてコンピュータ。機械オンチなので、ソフトの使い方がさっぱりわかりません。先達の研究を学んだり、ネット検索したり、四苦八苦で操作します。

しかし、できた3次元モデルは、苦労の甲斐あってか、今までにない情報(天井部分や、鐘の内面など)も含む記録になりました。お寺のご住職をはじめ、関係者の方々に感謝申し上げます。なお、詳しくは、来年3月末刊行予定の紀要『長崎学』第9号にも執筆するので、ご期待?ください。

(長崎市長崎学研究所 学芸員 田中 学)

柱の中をかいくぐり、写真撮影。1脚を使って伸ばして撮影することも。

柱の中をかいくぐり、写真撮影。1脚を使って伸ばして撮影することも。

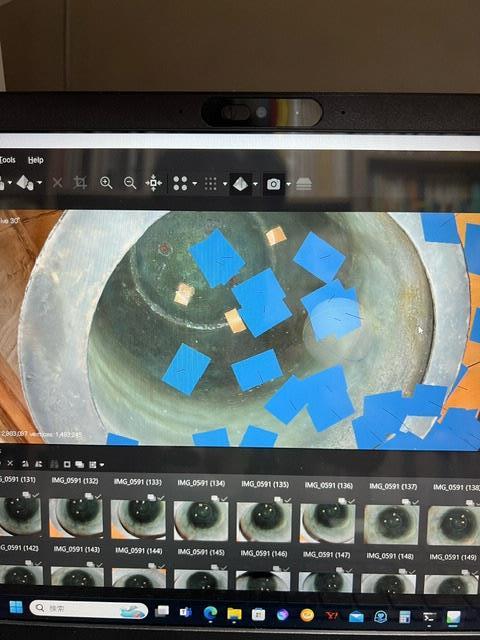

画像データをコンピュータソフトで解析。画面の青い四角がカメラ位置。

画像データをコンピュータソフトで解析。画面の青い四角がカメラ位置。

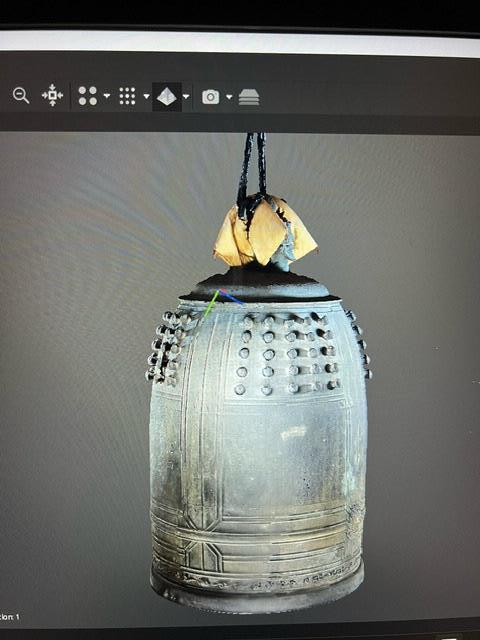

3次元モデルのできあがり!

3次元モデルのできあがり!

※編集の都合上、写真撮影している梵鐘と本モデルの梵鐘は、別のものを使用しています。

お問い合わせ先

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く