ここから本文です。

学芸員コラム Vol.9 長崎居留地と戦争1 ~諸外国と領事館の動向~

更新日:2025年1月6日 ページID:043137

長崎市の特徴的なエリアの一つに、旧外国人居留地(きょりゅうち)があります。これは、幕末の開港によって設けられた、外国人の滞在エリアです。居留地の外国人は土地を借り、住宅や教会、商店や倉庫、学校(ミッション・スクール)など、さまざまな建物や施設をつくって過ごしました。

長崎の人々は、江戸時代の国際交流に引き続き、居留地の外国人やその文化を受け入れていたことでしょう。開港後、長崎は、主要な国際貿易港の地位を横浜や神戸などへ譲りましたが、明治32年(1899)に居留地の制度が終わり、外国人の内地雑居(居住や旅行の自由)が認められたのちも、長崎で生活を送った外国人たちがいました。しかし、長崎における日本人と外国人の交流を阻んだものがあります。日本と外国間の戦争です。今回は、日本が戦争に直面するなかで、長崎の居留地や外国人たちがどうなっていったのか、まずは、社会情勢と領事館(日本にいる自国民の保護・支援や、日本と自国の貿易の促進などを行う機関)の動向を中心にご紹介しましょう。

長崎における外国人の生活へ初めて大きな影響を与えたのは、明治27年(1894)にはじまった日清戦争です。日清修好条規により開設された清国領事館は閉鎖され、華僑たちには引き揚げ命令が下り、帰国者が相次ぎました。講和後に領事館は業務を再開し、華僑の人口も再び増加しましたが、昭和12年(1937)にはじまった日中戦争により、長崎の華僑の人口は激減したといいます。

明治33年(1900)の北清事変では、日本は英・米・露・仏などとともに派兵します。長崎は欧米の兵站(へいたん)基地となり、食料品や燃料の積み取りのために、外国艦船が続々と入港しました。南山手や浪ノ平には各国の病院が設けられ、傷病者が収容されました。

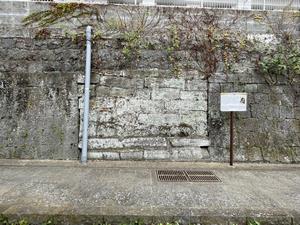

明治37年(1904)に日露戦争がはじまると、要塞地帯の長崎は戒厳令下に置かれ、人々の生活は戦争税に圧迫されます。ロシア領事館は閉鎖され、ロシア人は一斉に長崎から引き揚げました。(ロシア領事館は日露戦争後に再開、しかし昭和7年に再び閉鎖)

ほかにも、ドイツ領事館は大正3年(1914)に第一次世界大戦で日本からの宣戦布告を受けて閉鎖、最後まで残っていたイギリスとアメリカの領事館も、太平洋戦争が勃発した昭和16年(1941)に閉鎖されました。

目まぐるしく変わる国際情勢のなか、外国人たちも続々と長崎を後にし、長崎の外国人の人口と、外国人が経営する商店や工場などは激減していきました。しかし、居留地の時代に育まれた文化は、時代に翻弄されながら、また試行錯誤しながら残されていったのです。これについては、次回ご紹介しましょう。

(長崎市長崎学研究所 学芸員 田中 希和)

南山手町に残るロシア領事館の名残。石垣の中に石段がひっそりと紛れています。

お問い合わせ先

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く