ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

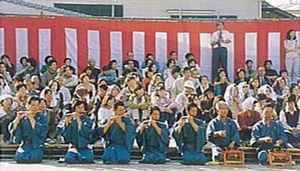

長崎くんち奉納音曲(シャギリ)

(ながさきくんちほうのうおんぎょく(しゃぎり))

県指定無形民俗文化財

“シャギリ”は、長崎くんちの各町奉納踊りに付属する下座的立場の囃子(はやし)のことである。現在の“シャギリ”の編成は、一ヶ町につき7人(笛5人・締太鼓2人、踊り町が移動する際は笛3人・締太鼓4人(担手2人・打手2人))からなる。演奏曲は、踊り町の行列が移動する際に演奏される「道中(どうちゅう)」、奉納踊などの演目の間や傘鉾が奉納される際に演奏される「諏訪入(すわい)」、モッテコーイの掛け声の時に演奏される「片シャギリ」の三曲である。特に「道中」の際に演奏される「八橋(やつはし)」は、長崎シャギリ保存会だけに伝承され、演奏されるものである。笛と締太鼓の素朴な編成によって奏でる旋律は、長崎っ子のおくんち気分を盛り上げる。

“シャギリ”の発生の時期は明らかではないが、江戸時代の18世紀中期と考えられ、幕末(19世紀中期)頃には、長崎近郊の長崎村片渕郷・本河内郷の人々によって演じられていた。明治になると、長崎街道に沿って伝播し、現在は東長崎地区を中心に保存が行われている。

指定日

平成26年3月25日

所在地

長崎市(東長崎地区)

保持団体

長崎シャギリ保存会

備考

上演期間

- 10月7日~9日(長崎くんち)

- 10月17日(矢上くんち)

上演場所

- 諏訪神社・八坂神社・お旅所・中央公園(長崎くんち)

- 矢上神社(矢上くんち)