本文

日見地域センター(日見の史蹟)No.9~No.10

※出典・・・『日見の史蹟等(発行:日見地区公民館運営協力委員会)』から抜粋

9 松露(路)渕水神宮(まつろぶち)

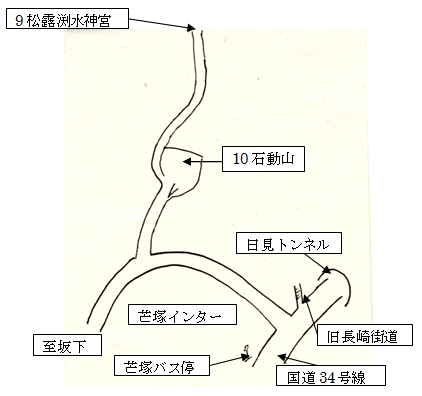

場所: 日見川の上流(芒塚バス停から日見トンネルの国登録有形文化財登録記念碑脇から凡そ10分程上る・長崎自動車道芒塚インターから南西方向に100m程登ったところ)

祭神: 水神様(5体)

由緒と沿革: 文化(ぶんか)7年(1810)建立。寛永(かんえい)19年(1642)の大干ばつの時、雨乞いのため、日見側の上流に松露淵神社という水神社をつくった。その後、干ばつの時は、滝下の渕側に集まり雨乞いの儀式を行なうのがならしであったということである。

芒塚町民唯一の郷土芸能とも云うべき獅子舞を奉納して町民総出で一日を楽しむ。昔は通称、松渕((まつぶち))様と云っていた。水量は多くはないが、清流が滝となり落下し夏は涼を取るに充分である。今も現場は鬱そうとして深山に入り込んだような趣がある。

10-1 石動山様(ゆするぎさん)

場所: 長崎市芒塚町718番の6 <(旧は芒塚町782番の3にあった>(芒塚バス停から日見トンネルの国登録有形文化財登録記念碑脇から凡そ3分程上る・長崎自動車 道芒塚インターの南西側上)

祭神: 石動山観世音菩薩と(吉備大神)

由緒と沿革: 天文(てんぶん)4年(1535)8月5日建立(吉備大神は明治43年(1910)4月吉日)。岩のコケをたわしでこすり、その束子で瘡をこすると瘡が直ったという。その後「笠」という人が信仰し祀ったのが始まりで、のちに瘡地蔵(かさじぞう)という名を付けたという。長い間「カサ(瘡)地蔵」と呼ぶのが一般的であったそうである。

年代は不明であるが芒塚町の住民によって、氏の所有地にあった大岩に菩薩様を奉納して毎年9月18日(今はその前の休日)に坂下の住民たちが供物や御馳走を持ち寄り参拝者に振舞う習わしがあった。平成11年(1999)9月18日移転前最後の祭りを行なった。長崎自動車道の建設に伴う移転(平成12年(2000)4月2日落成)により現在地に礼拝所を建立した。

移転する前の場所にあった大石には赤で石動山観世音菩薩の文字が大きく彫ってあった。大石を移転することは不可能だったので、文字をタンポで模りして黒御影石に掘り込んで、大きさはそのままではないが再生されている。また入口の右上には、大岩に奉納されていた小さい観世音菩薩を安置されている。

10-2 地蔵菩薩(じぞうぼさつ)

場所: 長崎市芒塚町718番の6 (昔は芒塚町577-6にあった)長崎自動車道芒塚インターの南西側上

祭神: 石動山観世音菩薩と(吉備大神)

由緒と沿革: 天文(てんぶん)4年(1535)8月5日建立(吉備大神は明治43年(1910)4月吉日)。岩のコケをたわしでこすり、その束子で瘡をこすると瘡が直ったという。その後「笠」という人が信仰し祀ったのが始まりで、のちに瘡地蔵(かさじぞう)という名を付けたという。長い間「カサ(瘡)地蔵」と呼ぶのが一般的であったそうである。