本文

日見地域センター(日見の史蹟)No.17~No.20

※出典・・・『日見の史蹟等(発行:日見地区公民館運営協力委員会)』から抜粋

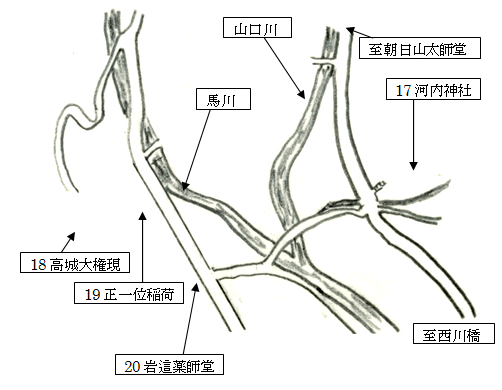

17 河内神社(権現さん)(かわちさん)(ごんげんさん)

場所: 長崎市芒塚町15-2(日見川が馬川と山口川の分岐点から山口川側に凡そ2分ほど登ったところ・芒塚と宿町との境目)

由緒と沿革: 天正(てんしょう)年間日見峠の戦いの時の戦死者を合祀。

18-1 高城大権現(たかしろさん)

場所: 長崎市界1丁目高城400番地(馬川から分かれて高城川の砂防ダムから登ったところで高城山中腹・NTTドコモ日見中継所アンテナ上)

由緒と沿革: 日見峠にある地震石神神社(本河内地区と芒塚峠地区で祭っている。祝日は松露淵神社と同日である)にも同じ高城大権現が祀ってある。高城山周辺には、多くの塚があった。枇杷畑を作ったり、宅地造成したりしたときに方々から人骨が出てきたと言うことである。造成中に五輪塔が出たりしたものについては、一部は住吉神社裏に移された。しかし、大部分は行方不明である。

18-2 新兵大菩薩・徳嶌太郎社(しんへいだいぼさつ・とくしまたろうしゃ)

場所: 長崎市界1丁目高城400番地(高城大権現の隣・NTTドコモ日見中継所アンテナ上)

由緒と沿革: 不明

18-3 石塚(いしづか)

場所: 長崎市界1丁目高城400番地(高城大権現の祠が在るところの上部)。

由緒と沿革: 石組みの祠が数箇所ある。馬の鐙、兜や刀などが出土したところに、石を積んで祠をつくり供養している。

19 正一位稲荷神社(白髭稲荷大明神)(しらひげさん)

場所: 長崎市界1丁目22 (馬川のカーブしたところの東側・元岩這の湧き清水があったところの対岸側)

由緒と沿革: 慶應3年(1867)建立。俗に明神様(みょうじんさま)と呼ばれている。下には、馬川(うまがわ)という川が流れている。昔は、この川で馬を洗っていた。登り階段の岩場に鯛の魚を小脇に抱いた恵比寿神の石像が祀ってある。

20 岩這薬師堂(はつつき観音)(いわばいやくしどう)

場所: 長崎市界1丁目19(山口川と馬川の分岐点から馬川沿いに20m程上ったところ・旧長崎街道と明治車道の交点)

由緒と沿革: 観音様が片手を頬に当て、ちょうど歯が痛いのをおさえているように見えるところから歯痛観音(はつつきかんのん)の名がついた。歯が痛む時には、おまいりに行っていた。