本文

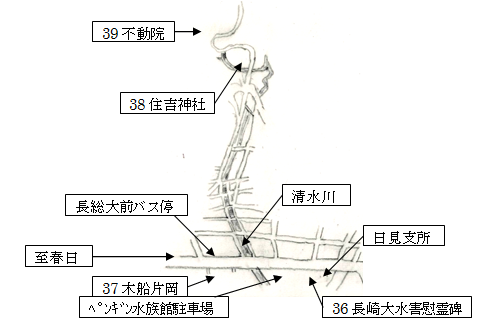

日見地域センター(日見の史蹟)No.36~No.40

※出典・・・『日見の史蹟等(発行:日見地区公民館運営協力委員会)』から抜粋

36 長崎大水害碑(ながさきだいすいがいひ)

場所: 長崎市界2丁目1番19号(ペンギン水族館バス停1分・日見支所敷地内)

由緒および沿革: 日見地区連合自治会 昭和58年(1983)7月建立

碑文(表): 『午後5時頃より降り始めた雨は1日降水量448ミリ、時間あたり187ミリ、わが国観測史上驚異的な降水量を記録した。午後8時過ぎ各地で大規模な山くずれが発生。河川は氾濫し、死亡者36人、り災所帯1,044を始め農林水産等、甚大な被害を被りかってない大惨事となった。長崎市役所日見支所に災害対策本部を設置、各自治会長が中心となり地区内の諸団体、機関県内外から不眠不休の献身的な死傷者の救出救援復旧活動が約2ヶ月続いた。』

碑文(裏): 『日見地区で、36人もの尊い人命と巨額の財産を一夜にして奪った大水害、われわれは、昭和57年(1982)7月23日を忘れることはできないし また忘れてはならない。ここに犠牲者のご冥福を祈り再びこのような災禍を繰り返さないよう祈念する。』

37 木船片岡柚摺木大明神(きふねかたおかゆするぎだいみょうじん)

場所: 長崎市網場町493番地(清水川河口近く・県道網場線清水橋側・長総大前バス停前)。元は県道を挟んだ反対側の清水川傍にあった

由緒と沿革: 享保(きょうほう)15年(1730)12月建立。日見で暮らしていた「つづれ組」の活動、健全、活躍を祈願して建てられたという伝説がある。明治以降は、農業の人たちが「田の神様」として豊作を祈願した。

38 住吉神社(すみよしじんじゃ)

場所: 長崎市網場町561番地(長総大前バス停より清水川に沿って凡そ10分上る(長崎総合科学大学本館の川隣))

由緒と沿革: 神功皇后を本尊として国家の守護神、航海の守護神、和歌の神として信仰された。本社は大阪住吉区の住吉大社とされている。当社は、寛政(かんせい)7年(1795)7月19日に長崎地方に大雨があり、川の氾濫で大洪水が起こった。人家は軒下まで浸水し、死者や橋の流失18橋等大きな被害となった。さらに翌8年(1796)5月にも洪水があり家屋流失29戸橋流失11橋、破損した家屋309戸にのぼったという。当日見地区にも洪水の被害があったことから網場地区の安泰と繁栄を念じて、惣村中により再興を奉じたとあるが、詳細は不明。

39 龍王院(不動院日見別院)(りゅうおういん)

場所: 長崎市網場町568-2(長総大前バス停より清水川に沿って凡そ10分上る清水川上流・住吉神社の上)

由緒と沿革: 金峯山修験本宗。本河内町の英彦山不動院の別院(真言宗) 。

40 金比羅神社(こんぴらじんじゃ)

場所: 長崎市網場町(日見金比羅山の山頂脇)

由緒と沿革: 文明(ぶんめい)12年(1480)有馬の領主(泉岩)と深堀の領主(修理進)の立会いで、茂木、深堀、有馬領の境が極まった。(崎陽旧事) これから後この山は、茂木、日見の境界の一部と決められた。その後網場地区の漁業者、 渡海船業者の人たちが海上安全と大漁を祈願、信仰して祀られたと考えられる。 明治(めいじ)31年(1898)10月1日に、小崎名(春日)、古賀浦名(潮見)が茂木から分離して、日見村に併合し、周辺が運動場として利用され、祭等でにぎわい日見村の皆さんに親しまれた。祭りの前には魚が取れなくても、祭りを境に魚がよく取れるようになるといわれていた。