ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

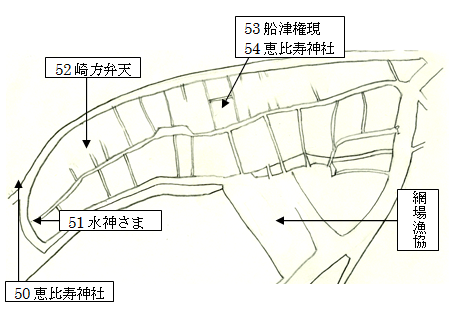

日見地域センター(日見の史蹟)No.50~No.54

※ 出典・・・『日見の史蹟等(発行:日見地区公民館運営協力委員会)』から抜粋

50 恵比寿神社(えびすさま)

場所: 長崎市網場町63番地(網場港の堤防の突端の所)

由緒と沿革: 以前は、漁業組合の販売所(網場町55番地-3)今の「第4分団消防格納庫の火の見櫓」の場所にあった。昭和48年(1973)2月吉日に現在地に移転した。恵比寿様は、船津の3地区(崎組・中組・浦組)にそれぞれ一体ずつ祀っている。お祭は同じ期日に行っている。

51 水神さま(すいじんさま)

場所: 長崎市網場町63番地 (網場港の堤防の突端の所)

由緒と沿革: 不明

52 崎方弁天(べんてんさま)

場所: 長崎市網場町65番地 (船津の中央通り)

由緒と沿革: 当地は昭和時代まで番所浜といわれ、弁天(弁財天、福徳、知恵の神)の祠があり、「宝暦(ほうれき)9年(1759)」の石塔が残されている。この地に、浦見番が住んでいた場所とも伝えられている。

53 船津権現(熊野権現神社)(ごんげんさん)

場所: 長崎市網場町117番地(船津地区の中央部)

由緒と沿革: 祠の創立は文化(ぶんか)3年(1806)7月吉日。明治41年(1908)に再建。ここには巨大な榕(あこう)の木があり、船津の漁師の帰り際の目印として利用されていたと伝えられていた。また、祠には、菊の紋章が刻んである。

54 恵比寿神社(えびすじんじゃ)

場所: 長崎市網場町117番地(船津地区の中央部)

由緒と沿革: 寛延(かんえん)4年(1751)2月吉日建立。恵比寿様は、船津の3地区(崎組・中組・浦組)にそれぞれ一体ずつ祀っている。お祭は同じ期日に行っている。