本文

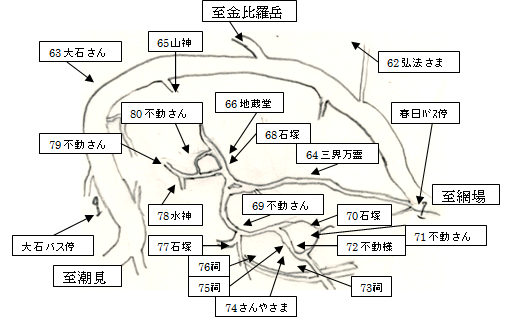

日見地域センター(日見の史蹟)No.62~No.81

62 弘法さま(こうぼうさま)

場所 長崎市春日町(網場と潮見を結ぶ赤道の脇(春日町から登って赤道と交差したところ))

由緒と沿革 不明

63 大石さん(白竹神社)(おおいしさん)

場所 長崎市春日町354(県道大石さんバス停から西側山手20m程)

由緒と沿革 此処にある大石がどこから現れたか不明である。大きな石の側に祀ってある。いわれについては、山形県に関係しているようで、地元には直接関係ないようである。しかし、地域に雷が落ちないように雷の神として祀ったという話はある。周囲は竹林であるが、昔は竹林は下のほうに僅かに在るだけだった。周囲には、楠の大木が何本もあったそうで、この大石の麓からも大きな楠が伸びていたそうである。今は竹に駆逐されて、周辺に僅か数本残っているだけである。

64 三界満霊・地蔵尊(さんかいまんれい・じぞうさん)

場所 長崎市春日町(春日町公民館の近く)

由緒と沿革 お骨を納めるとき、此処の前に棺をおいて読経した。

65 山神様(大山神社)(やまがみさま)

場所 長崎市春日町401-2(県道の春日500トン水タンク脇から10m程春日に下ったところ)

由緒と沿革 安永(あんえい)5年(1776)8月吉日建立。大木が何本かあったが、台風で多くが倒れたり、上に県道が通ったので鎮守の森も小規模になってしまった。今は、拝殿が作られているが、昔お祭りの時は土を山から運び土俵を作って相撲大会を行っていた。地区の氏神様としての役をしていたようである。

66 地蔵堂(地蔵菩薩様)、(子安観音様)、(弘法大師様)

場所 長崎市春日町346-2(春日町バス停から春日に100m程行ったところ・m)

由緒と沿革 昔は、潮見町に春日町の者も行って一緒に地蔵祭りをしていたが、何か事情があったのか、春日町で分かれて祭りをすることになり、地蔵さんを持ってくるわけにはいかないので、大きい鐘一つだけをこちらに持ってきた。その後、鐘一つではと、もう一つのほうを手に入れた。鐘は持ってきたが、祀る地蔵さんがないので不動尊の隣にあった若杉家(若杉家で地開きをするときに地蔵菩薩を身内だけで祀った)の地蔵菩薩を町内で祀ることにして、現在地の下に移動した。その後、昭和11年(1936)に寄付を募って、地蔵堂を現在地に建立された。建ち家は盛大に行われ、多くの若者も参加して餅もまかれた。地蔵堂内に地蔵菩薩、子安観音、弘法大師様を合祀している。何度か台風等の被害は受けたが、大規模でないものについては町内工事で何とか修理できた。(平成3年(1991)の台風で棟をやられたが何とか町内工事で修理できた。)しかし、大規模の修理がなされていなかったので、平成14年(2002)専門家に頼んで、屋根および軒のやられている部分の大規模修理を行った。垂木は二重になっていて、下から見える部分の垂木ではなく、もう一本の垂木に瓦は乗っている。玄関の柱は、軒が深くなってはいるが雨で細くなっていたので、替えるには経費が掛かりすぎるため、銅板で巻いてもらった。軒を深くして樋はつけていないのは、普段、人が住んでいないので樋にゴミが詰まらないようにしてある。昔は、祭りの時は鐘を叩いて念仏を唱えていたが、今では鐘を叩いて念仏を唱える人がいなくなった。

67 地名として

オランダ小屋(オランダから紙を持ってきて、紙を下していた所という)

紙久瀬(かみくぜ)

こうもりわんど(洞窟)

はんぐりわんど(洞窟)

あかわんど(洞窟)

坊主屋敷

番所畑

うしのんさこ

68 石塚(おおいし)

場所 長崎市春日町346(地蔵堂の脇・個人宅庭)

由緒と沿革 不明

69 不動さん(ふどうさん)

場所 長崎市春日町427(個人宅庭)

由緒と沿革 不明

70 石塚(いしづか)

場所 長崎市春日町435(個人宅庭)

由緒と沿革 所有者の先代が昭和45年に祀り始めた。

71 不動さん(ふどうさん)

場所 長崎市春日町438-3(個人宅庭)

由緒と沿革 不明

72 不動様(ふどうさん)

場所 長崎市春日町437-2(春日町バス停から春日町に進み150mほど下ったところ)

由緒と沿革 周囲には大きな木が何本もあった。蔦葛の直径5センチもあるようなものが巻いている木もあった。

73 祠(ほこら)

場所 長崎市春日町482-2(個人宅庭)

由緒と沿革 不明

74 さんやさま・毘沙門天(びしゃもんてん)

場所 長崎市春日町483(個人宅庭)

由緒と沿革 不明

75 祠(ほこら)

場所 長崎市春日町485-1(個人宅庭)

由緒と沿革 不明

76 祠(ほこら)

場所 長崎市春日町487-1(個人宅庭)

由緒と沿革 元々、土や石で組んだつかがあったものを整備した。昔は地区で祀っていたが、今では個人で祀っている。

77 石塚(いしづか)

場所 長崎市春日町489(個人宅庭)

由緒と沿革 当主の兄が若い頃、仕事先で体に異常をきたしたことがあった。その後、家で祀るようにした。

78 水神(すいじん)

場所 長崎市春日町409(個人宅庭)

由緒と沿革 不明

79 不動さん(ふどうさん)

場所 長崎市春日町398(個人宅庭)

由緒と沿革 先々代の時代からある。

80 不動さん(ふどうさん)

場所 長崎市春日町406-1(個人宅庭)

由緒と沿革 70年以上前からある。

81 立岩水神様(すいじんさん)(立岩・ルイ14世岩)

場所 長崎市(潮見学園崖下の海上)

由緒と沿革 ルイ14世岩を側からみると祠(水神様)が見える。日見地区のぺーろん大会で優勝したチームは、お礼と海上祈願にお参りする。