本文

新型コロナウイルス感染症を予防しよう

インフルエンザウイルスを予防しよう

ノロウイルスを予防しよう

腸管出血性大腸菌感染症

大腸菌は生活環境にありふれた細菌ですが、大腸菌の中でも毒素を産生して、出血を伴う腸炎や血便、下痢等を引き起こす細菌が腸管出血性大腸菌です。抵抗力の弱い乳幼児や高齢者では発症リスクが高い感染症です。

腸管出血性大腸菌感染症患者発生状況(長崎市)

| 年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 発生数 | 28件 | 12件 | 16件 | 15件 | 12件 | 3件 |

| うち患者 | 5人 | 11人 | 15人 | 9人 | 9人 | 1人 |

| うち無症状病原体保有者 | 23人 | 1人 | 1人 | 6人 | 3人 | 2人 |

感染源

加熱不十分な肉類、未消毒の井戸水、漬物、不衛生な生野菜等

感染経路

菌に汚染された飲食物を食べることや、保菌者の便で汚染された場所に触れた手指を介して、口から菌が入ることで感染します。

潜伏期間

2日から7日程度

症状

下痢、血便、腹痛、発熱、吐き気、嘔吐があります。便は水様性下痢から粘血便、鮮血に近い便が見られることもあります。合併症として溶血性尿毒症症候群(HUS)を発症すると、腎臓や脳などに後遺症を残す恐れがあります。

予防策

- 調理や食事の前、トイレ・オムツ交換のあとは石鹸手洗いをします。

- 肉、魚、野菜などの食品は十分に加熱します。(75度、1分以上が目安です。)

- 生肉を扱った箸で、他の食品を扱わないようにします。焼肉はトングで加熱し、焼けた肉は箸でつかみます。

- サラダ等の生野菜や調理品はすぐに食べます。保管する場合は冷蔵にし、再加熱して食べます。

- 台所、まな板、包丁などは熱湯消毒をします。

症状が出たときは

血便に気づいたらすぐに受診し、自己判断で下痢止めは飲まないでください。

下痢症状があるときは、入浴を控えるか、シャワー浴または最後に入浴します。また、プールや共同浴場の利用は避けます。

家族内であってもタオルの共有は避けます。

その他詳しい内容(関連リンク)

- 腸管出血性大腸菌に注意しましょう(長崎県)<外部リンク>

- 腸管出血性大腸菌感染症(国立健康危機管理研究機構)<外部リンク>

- 腸管出血性大腸菌Q&A(厚生労働省)<外部リンク>

ダニ媒介感染症(日本紅斑熱、SFTS、つつが虫病)

-

野外作業や農作業、レジャーなどで、ダニ(マダニ類、ツツガムシ類など)の生息場所に立ち入ると、ダニに咬まれることがあります。

ダニが細菌やウイルスを保有している場合、刺されると日本紅斑熱、つつが虫病、SFTS(重症熱性血小板症候群)などの感染症にかかる危険性があります。マダニ類やツツガムシ類は草むらや藪などに生息しているダニです。「ダニ」といっても、食品等に発生するコナダニや、衣類や寝具に発生するヒョウダニのように家屋内に生息するダニとは種類が異なります。

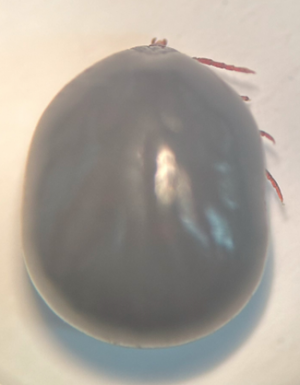

特にマダニの活動が盛んな春から秋(3月から11月)にかけては、マダニに咬まれる危険性が高まるため、注意が必要です。マダニの写真(左から、タカサゴキララマダニ、吸血中のマダニ、吸血後のマダニ)

(長崎県環境保健研究センター 提供)

日本紅斑熱

主に日本紅斑熱リケッチアという細菌を保有しているマダニに咬まれることにより感染するダニ媒介感染症です。

日本紅斑熱の発生状況

| 年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 長崎市 | 4件 | 10件 | 5件 | 3件 | 9件 | 11件 |

| 長崎県 | 18件 | 28件 | 22件 | 14件 | 24件 | 25件 |

| 全国 | 422件 | 490件 | 457件 | 500件 | 523件 | 675件 |

病原体

日本紅斑熱リケッチア(細菌)

感染経路

日本紅斑熱リケッチアを保有するダニ(マダニ)に咬まれることで感染します。

潜伏期間

2日から8日

症状

発熱、発疹、刺し口が主な症状です。頭痛、倦怠感を伴うこともあります。

重症熱性血小板減少症候(SFTS)

主にSFTSウイルスを保有しているマダニに咬まれることにより感染するダニ媒介感染症です。高齢者は重症化しやすいと言われています。

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の発生状況

| 年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 長崎市 | 4件 | 2件 | 7件 | 5件 | 4件 | 5件 |

| 長崎県 | 6件 | 6件 | 13件 | 13件 | 13件 | 12件 |

| 全国 | 78件 | 110件 | 118件 | 134件 | 122件 | 191件 |

病原体

SFTSウイルス

感染経路

SFTSウイルスを保有するダニ(マダニ)に咬まれることで感染します。

SFTSを発症している動物との接触により感染することもあります。

潜伏期間

6日から2週間

症状

発熱、消化器症状(嘔気、嘔吐、腹痛、下痢、下血)が主な症状です。腹痛、筋肉痛、神経症状、リンパ節腫脹、出血症状などを伴うこともあります。

致命率は約10%から30%と言われています。

つつが虫病

主につつが虫病リケッチアという細菌を保有しているツツガムシ(小型のダニの一種)に咬まれることにより感染するダニ媒介感染症です。

つつが虫病の発生状況

| 年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 長崎市 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 |

| 長崎県 | 11件 | 14件 | 7件 | 15件 | 11件 | 2件 |

| 全国 | 538件 | 544件 | 492件 | 445件 | 353件 | 294件 |

病原体

つつが虫病リケッチア(細菌)

感染経路

つつが虫病リケッチアを保有するダニ(ツツガムシ)に咬まれることで感染します。

潜伏期間

5日から14日

症状

発熱、発疹、刺し口が主な症状です。刺し口周辺のリンパ節の腫れ、全身倦怠感、食欲不振、頭痛、悪寒を伴うこともあります。

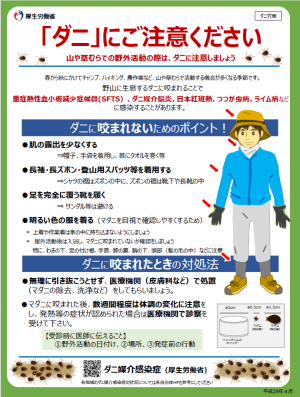

ダニ媒介感染症の予防策

ダニに咬まれないように、気をつけることが重要です。

ダニ媒介感染症啓発ポスター(厚生労働省作成)

ダニ媒介感染症啓発ポスター(厚生労働省_マダニに注意ダニャン) (PDFファイル/1.1MB)

ダニ媒介感染症啓発ポスター(厚生労働省_ダニにご注意ください) (PDFファイル/1.1MB)

肌の露出を減らしましょう

・雑木林や草むらダニが多く生息する場所に入る場合には、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用しましょう。

・屋外活動後は、衣服や身体をはたいてダニ類を落としましょう。

・屋外活動後は、入浴してダニに咬まれていないか確認しましょう。

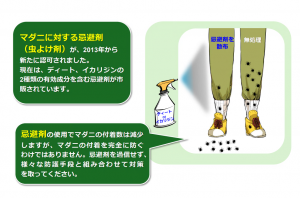

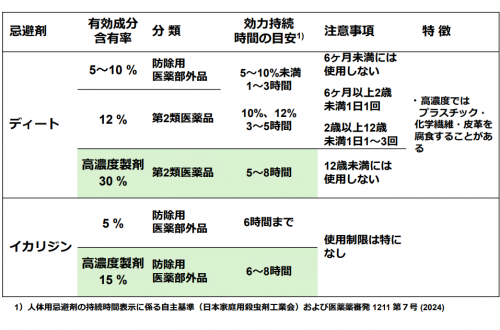

虫除け剤を使いましょう

・ディート、イカリジンなどを含む虫除け剤には一定の虫除け効果が確認されています。

マダニに対する忌避剤の効果と特徴

(国立健康危機管理研究機構「マダニ対策、今できること」より抜粋)

マダニ対策ガイド「マダニ対策、今できること」(国立健康危機管理研究機構) (PDFファイル/2.89MB)

飼い犬、飼い猫、野生動物からの感染を予防しましょう

・動物を介して庭や屋内にダニが持ち込まれたり、マダニによる感染症に感染した動物からマダニを介さずにヒトに感染した事例の報告があります。過剰な触れ合い(口移しでエサを与える、動物を布団に入れて一緒に寝ることなど)は控えましょう。

・ペットに付着したマダニは適切に駆除しましょう。

・ペットの健康状態の変化に注意し、体調不良の際には早めに動物病院を受診しましょう。

・野生動物との接触は避け、動物に触ったら、必ず手洗い等をしましょう。

もしも、マダニに咬まれたら

・無理に引き抜こうとせず、医療機関(皮膚科)で処置(マダニの除去、洗浄などを)を受けましょう。

・マダニに咬まれたあと、数週間程度は体調の変化に注意をし、発熱、発疹などの症状がある場合は医療機関を受診しましょう。

・受診する際には、マダニに刺されたこと、刺された日付などを医師へ伝えてください。

その他詳しい内容(関連リンク)

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について<外部リンク>(厚生労働省)

重症熱性血小板減少症候群に関するQ&A<外部リンク>(厚生労働省)

マダニ対策、今できること(国立健康危機管理研究機構)<外部リンク>

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)(国立健康危機管理研究機構)<外部リンク>

ダニ媒介性感染症(長崎県医療政策課)<外部リンク>

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に係る注意喚起について(厚生労働省)<外部リンク>

麻しん(はしか)

麻しん(はしか)は海外における流行が報告されており、国内においても、海外からの輸入症例を契機とした感染伝播事例が報告されています。

麻しん(はしか)の発生状況

| 年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |

令和6年 |

令和7年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 長崎市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 全国 | 10件 | 6件 | 6件 | 28件 | 45件 | 265件 |

長崎市で麻しん(はしか)が最後に確認されたのは平成23年(2011年)です。

感染経路

空気感染、飛沫感染、接触感染で、その感染力は非常に強いと言われています。

潜伏期間

感染から10~12日間

症状

感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。2~3日熱が続いた後、39度以上の高熱と発疹が出現します。

予防策

麻しんは感染力が強く、空気感染もするため、手洗い、マスクのみで予防はできません。麻しんワクチンが有効な予防法です。最近は成人の麻しん患者の割合が増加しています。定期接種の対象者だけではなく、医療・教育関係者や海外渡航を計画している成人も、麻しんの罹患歴や接種歴が明らかでない場合は予防接種をご検討ください。

その他詳しい内容(関連リンク)

麻しんについて(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

乳幼児むけ予防接種医療機関一覧(長崎市子育て応援情報サイト「イーカオ」)

ダウンロード

感染症について知ろう~正しい知識で正しく予防~ (PDFファイル/1.05MB)

新型コロナウイルス感染症を予防しよう (PDFファイル/1.12MB)