ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

唐人屋敷の歴史

唐蘭館絵巻(唐蘭図)(長崎歴史文化博物館所蔵)

次の4点の絵図(図3・図4・図5・図6)は、川原慶賀筆「唐蘭館内の図」(国認定旧重要美術品)の唐館図(一巻)の中に収められているものです。

この絵巻は、文政頃(1818年~1830年)の状況を描いたものとされており、唐館図10点、蘭館図10点によって構成されています。

慶賀の晩年の作と考えられています。

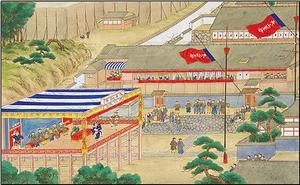

観劇図(図3)(長崎歴史文化博物館所蔵)

この絵図は、土神堂前の広場で唐人踊りが行われている図です。毎年2月2日には土地神の誕生日で、2の日の前後2~3日間は土神堂の前に舞台が設けられ、唐人踊りが催されました。現在の土神堂前の広場です。現在は絵の中にある石垣が残されています。正面にある、両横から上る階段に特徴があります。

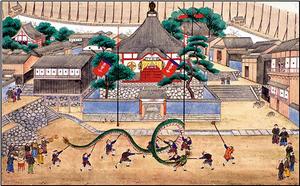

龍踊図(図4)(長崎歴史文化博物館所蔵)

この絵図は、土神堂前の広場で蛇踊りが行われている図です。唐人屋敷の蛇踊りは上元、即ち旧の正月15日に行われた祈福の祭りで、夜には無数の燈籠がともされ、美しく着飾った遊女なども参詣してとても賑やかでした。

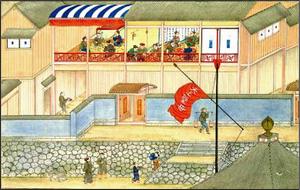

唐人部屋遊女遊興図(図5)(長崎歴史文化博物館所蔵)

唐人屋敷に出入りを許された女性は、“唐人行”と呼ばれた遊女のみでした。右下の屋根は、土神堂のもので、中央の建物は、図3・観劇図の正面の建物を拡大したものです。石垣の構造や敷石の様子がわかります。

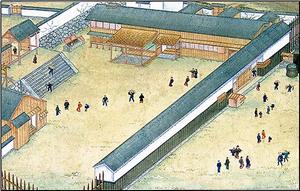

唐館表門図(図6)(長崎歴史文化博物館所蔵)

この絵図は、大門と二ノ門の間を描いたものです。二ノ門(内門)は役人でもみだりに入ることはできませんでした。大門の構造、二ノ門の構造がわかり、また二ノ門周辺の石垣、階段塀の構造が詳細に描かれています。