本文

幼稚園・保育所・認定こども園の利用手続き【新制度に移行した施設】

幼稚園・保育所・認定こども園を利用するためには

幼稚園や認可保育所・認定こども園を利用するためには、お子さまの年齢や保育の必要性に応じ、教育・保育を受けるための『教育・保育給付認定』を長崎市から受ける必要があります。

『認定』には区分(1号・2号・3号)があり、区分に応じて利用できる施設も異なります。

※『認定』はお住まいの(住民票)市町村で行います。他市町村の施設を利用したい場合(広域入所)も、お住まいの市町村へお尋ねください。

認定区分を確認しましょう

お子さまの年齢、希望する施設区分(幼稚園・保育所・認定こども園)に応じて「1号認定」、「2号認定」、「3号認定」の3区分があります

| 認定区分 | 要件 | 利用可能な施設 |

|---|---|---|

| 1号認定 | 満3歳以上

保育の必要性なし |

幼稚園 認定こども園(教育利用) |

| 2号認定 | 満3歳以上

保育の必要性あり |

保育所 認定こども園(保育利用) |

| 3号認定 | 満3歳未満

保育の必要性あり |

まずは、フロー図でご自身がどの区分に該当するか確認しましょう。

利用手続きの流れを確認しましょう

申し込みに際して

長崎市内には多くの施設があり、それぞれ教育・保育の方針や開所時間、規模、設備の違いがあります。また、保育料のほかに入園料や制服代、給食費などの費用負担が発生する場合があります。

雰囲気や内容を確認するため、事前に見学に行くことをお勧めします。

利用定員を超えるなど施設側に空きがなく、受け入れできないなど、ご希望に添えない場合もありますので、希望施設を複数お考えいただくことをお勧めします。

入所申し込みについて

1号認定(教育利用)について

1号認定(教育利用)の場合は、直接、利用希望施設へお申し込みみください。

2号・3号認定(保育利用)について

認可保育所・認定こども園は「保育の必要性が認められた方(2号認定・3号認定を受けた方)」が利用できます。保育の必要性が認められる事由、認定期間、保育の必要量については、表2でご確認ください。

※「教育・保育給付認定申請書」の提出は2号・3号認定をとるための申請です。どの保育施設に入所したいか、希望する施設を記載した「保育利用申込書」も提出してください。

| 保育の必要性 | 認定期間

(有効期間) |

保育の必要性 | |

|---|---|---|---|

| 事由 | 状況 | ||

| 就労 | 居宅外で労働することを常態としている。又は、居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている。 | 小学校就学前までの期間内で、左記の状況が継続している期間(就労証明書で確認できる期間) | 保育標準時間 (月120時間以上就労)又は保育短時間(月64時間以上120時間未満就労) |

| 妊娠・出産 | 妊娠中、又は、出産前後である。 | 妊娠中から出産後8週目を迎える日の月末まで | 保育標準時間 |

| 疾病・障害 | 疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障害を有している。 | 疾病・障害により、家庭内保育ができない期間 (診断書で確認できる期間) |

保育標準時間 |

| 親族の介護・看護 | 長期にわたり疾病の状態にある親族又は精神もしくは身体に障害を有する親族を常時介護・看護している。 | 介護・看護の必要がなくなるまで (診断書等で確認できる期間) |

保育標準時間 (月120時間以上従事)又は保育短時間(月64時間以上、120時間未満従事) |

| 災害復旧 | 震災、風水害、火災その他災害の復旧にあたっている。 (ボランティアでの従事を含む。) |

災害復旧に従事する期間 | 保育標準時間 |

| 求職活動 | 求職活動(自営業の起業準備を含む。)を継続的に行っている。 | 入所決定後90日目を迎える日の月末まで卒業(修了)予定日を迎える日の月末まで | 保育短時間 |

| 就学

(職業訓練含む) |

学校教育法に規定された学校・専修学校・各種学校や職業訓練校に在学している。 | 小学校就学前までの期間内で、左記の状況が継続している期間 | 保育標準時間 (月120時間以上就学)又は保育短時間 (月64時間以上、120時間未満就学) |

| 虐待・DV | 虐待のおそれ、配偶者からの暴力により、家庭内での保育が困難である。 | 小学校就学前までの期間内で、左記の状況が継続している期間 | 保育標準時間 |

| 育児休業中の継続入所

(就労を理由に既に入所中の方のみ) |

育児休業をする際に既に就労のため保育所等を利用中のこどもがいて、当該こどもの発達上、継続利用が必要であり、育児休業の期間が育児休業を取得する児童の1歳の誕生日の前日までである。 | 育児休業を取得する子が1歳を迎える日の月末まで | 保育短時間 |

(1)入所日・退所日

原則、入所日は1日から、退所日は月末となります。

例外的に、(1)育児休業後の月途中に復職する場合、(2)保護者の入院によって緊急的に入所が必要な場合は、月の途中でも入所できます。また、(3)月途中に市外に転居することになった場合は月途中でも退所できます。

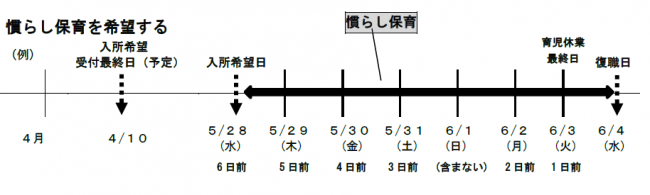

上記(1)の育児休業後に月途中に復職する場合、利用開始日は、育児休業終了日から遡って最大6日前(土曜を含み、日・祝日を除く)とすることができます。(慣らし保育)

(例)

※6月4日(水曜日)に職場復帰する場合、5月28日(水曜日)から利用を希望することができます。この場合、5月入所扱いとなるため、5月入所の締め切り日までに申し込みが必要です。

(2)入所申し込み期間

入所申し込み期間をご確認のうえ、必要書類を提出してください。2月、3月、4月に入所希望の場合は、通常と申し込み締め切り日が異なりますので、ご注意ください。

令和8年1月入所以前→前月10日まで

令和8年2月入所→令和7年12月10日まで

令和8年3月入所→令和7年12月10日まで(一次)令和8年1月13日まで(二次)

令和8年4月入所→令和7年12月10日まで(一次)令和8年2月10日まで(二次)

詳しくはこちら↓↓

令和8年度入所申し込み締め切り日はこちら (PDFファイル/388KB)

※令和8年5月入所以降の締め切り日は「前々月末まで」に変更となりますのでご注意ください。

(例:令和8年5月入所→令和8年3月31日まで)

(3)入所申し込みに必要な書類

ア 保育利用申込書

給付認定がなされたものとして、どの保育施設を利用したいかを申し込むための書類です。世帯ごとに作成してください。1枚の用紙に、児童3人まで記入できるようになっています。不足する場合は複写してご使用ください。

イ 教育・保育給付認定申請書

保育の必要性があるとして教育・保育給付認定(2号・3号)申請するための書類です。児童ごとに作成してください。1枚目は「保育利用申込書」裏面の申請書にご記入ください。2人目からは片面印刷の申請書(兄弟姉妹用)にご記入ください。3人目まで、1枚の用紙に記載できます。

ウ 健康状況調査票

入所調整の際、お子さまを希望施設で安全にお預かりできるよう確認するための書類です。特にアレルギー、障害の有無、気になることがある場合は必ず記入してください。記入漏れがあった場合、保育所等の入所決定が保留になる可能性があります。

エ 保育の必要性を確認するための書類

保護者の状況に応じて、必要な書類を提出してください。

| 保護者の認定状況 | 必要な書類 | |

|---|---|---|

| 就労 | 雇用されている方 | 「就労証明書」(国の標準様式)※育児休業から復帰時の利用希望の場合は、「育児休業の取得」の欄も必ず記入してください。 |

| 内職等の方 | 「委託・内職確認書」 | |

| 自営業の方 | 「就労証明書」(国の標準様式)と「確定申告書(第一表・第二表)」の写し 又は「自営業の開業届(税務署提出分)」の写し

又は「営業許可証」の写し等、自営業の内容が確認できる書類。 |

|

| 妊娠・出産 | 「母子健康手帳」の写し(表紙と出産予定日が確認できる部分)又は 「妊娠届」 又は 「出産証明書」 | |

| 疾病・障害 | 「診断書」 | |

| 親族の介護・看護 | 「診断書」と「スケジュール申告書」 | |

| 災害復旧 | 「り災証明書」 又は 「スケジュール申告書(従事内容と従事見込み期間を記載したもの)」 | |

| 求職活動 | 「求職活動等申立書」(自営業の起業準備等のため保育標準時間が必要な場合は、その理由を記載したもの)

と「求職活動中であることが確認できる書類」(ハローワークカードの写し 又は 雇用保険受給資格者証の写し等) |

|

| 就学(職業訓練) | 「在学証明書」又は「訓練受講決定通知書」の写しと「時間割」の写し又は「スケジュール申告書」 | |

| 虐待・DV | 「関係機関からの書類」 ※虐待・DVの状況であることが客観的に確認できる内容のもの |

|

| 育児休業中の継続入所 | 「就労証明書」(国の標準様式)等 ※「育児休業の取得」の欄も必ず記入してください。 | |

オ その他必要な書類

世帯の状況によっては、上記以外にも提出が必要な書類があります。保育料が変動する可能性がありますので、ご確認のうえ提出してください。

| 世帯の状況 | 必要な書類 |

|---|---|

| 母子・父子世帯の場合 | 戸籍謄本(未婚・離婚日と親権者のわかるもの) |

| 世帯員に障害者等がいる場合 | 身体障害者手帳、療育手帳、 精神障害者保健福祉手帳等の写し |

| 同一世帯から生活支援施設等に入園している児童がいる場合 | 「在園証明書」 |

| 生活保護受給中の場合 | 生活保護受給者証の写し |

| 児童と同居の祖父母がいる場合 | 祖父母の同意書(祖父母の市町村民税課税状況確認のため) |

| 離婚調停中で父母別居中の場合 | 裁判所が発行する「事件係属証明書」、 「調停期日呼出状」等 |

カ 持参するもの(幼児課又は地域センター窓口で申請する場合)

個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が入った住民票)、身分証明書(運転免許証など、顔写真付きのもの)

キ マイナンバー記入用紙

保育所、認定こども園を通じて申請書を提出する場合は、申請書にはマイナンバーを記入せず、マイナンバー記入用紙に記入のうえ、封緘して提出してください。

入所申込書類の提出先・配布場所

申込書類は、次の場所で提出することができます。申込書類の配布も行っています。

ア 長崎市各地域センター

イ 長崎市役所こども部幼児課(長崎市魚の町4-1 長崎市役所2階)

※ 郵送での申請も受け付けています。下記の送付先までご郵送ください。なお、郵送の場合は締め切り日必着となります。

送付先住所

〒850-8685

長崎市魚の町4番1号 長崎市こども部幼児課保育係 行

利用調整について

長崎市と施設で利用調整を行います。長崎市の基準に基づき、保育の必要性の高い方から優先し、施設の状況も考慮したうえで入所決定いたします。申し込み順が早いからといって優先対象にはなりません。

(1)入所が決まった場合

利用施設が決まれば、前月10日以降(令和8年5月入所~)に利用調整結果通知書等の通知を郵送します。通知が届き次第、決定施設に連絡し入所日からの利用に向けて、面談・準備を行っていただきます。

※令和8年1月入所までは前月20日以降(予定)に利用調整結果通知書等の通知を郵送します。令和8年2.3.4月の入所決定後につきましては表5の通りとなります。

決定通知書発送予定日

| 入所月 | 令和8年2月入所 | 令和8年3月入所 | 令和8年4月入所

(一次受付) |

令和8年4月入所

(二次受付) |

|---|---|---|---|---|

| 通知発送予定日 | 1月20日(火曜日)以降 | 2月16日(金曜日)以降 |

2月20日(金曜日)以降 ※一次受付で提出いただいた方のうち、優先度の高い方から順次調整いたします。入所が決定次第、通知を発送する予定です。 ※一次受付で入所できなかった方については、二次受付で再度利用調整を行います。 |

3月10日(火曜日)以降 |

(2)入所が決まらなかった場合

利用施設が決まらなかった場合、待機となり、入所希望日初めの開庁日に「保育施設利用待機通知書」を郵送します。通知が届くのは初回入所調整時のみです。それ以降で、待機証明書が必要な方は、長崎市役所幼児課(長崎市魚の町4-1 長崎市役所2階)にて証明発行手続きが可能です。(証明書発行手数料として300円が必要です。※令和8年度から400円になります。)

また待機になった場合は、翌月以降も同じ希望内容で入所調整を行います。特段のお手続きは不要ですが、希望施設の追加、順位の変更や申請の取り下げ、児童の健康状況が変わったなど追加事項がありましたら、次回の入所申し込み締め切り日までに長崎市幼児課(電話829-1142)へご連絡ください。

マイナンバーの確認について

申請の際にマイナンバーの記載が必要となります。また、マイナンバーが正しい番号であることの確認(番号確認)と、なりすましなどを防止するため、番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行います。そのため、教育・保育給付認定に係る申請を行う際は、次の書類をお持ちください。

(1)申請者本人(保護者)が申請する場合

ア 本人の番号確認書類

マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票など

イ 本人の身元確認書類

- 1種類の提示で良いもの

マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害手帳、保健福祉手帳、療育手帳、住民基本台帳カード(写真つき)

在留カード又は特別永住者証明書、 - 2種類の提示が必要なもの

年金手帳、住民基本台帳カード(写真なし)、学生証、母子健康手帳、医療受給者証、生活保護受給者証など

(ただし、「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限ります。)

(2)代理人が申請する場合

ア 代理権の確認書類(委任状)

イ 代理人の身元確認書類

- 1種類の提示で良いもの

マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書、住民基本台帳カード(写真つき) - 2種類の提示が必要なもの

年金手帳、住民基本台帳カード(写真なし)、学生証、母子健康手帳、医療受給者証、生活保護受給者証など

(ただし、「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限ります。)

ウ 本人の番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票など)

保育料について

(1)保育料の算定

保育料は、認定を受けた児童の年齢と市町村民税の課税状況等により、長崎市が算定を行っています。父・母・子の3人世帯で、父母に収入がある場合、父母のそれぞれの市民税所得割課税額を合算した金額が「世帯」の市民税所得割課税額です。

※市民税所得割課税額は、基本的には毎年5月頃にお住まいの自治体から送付される「○年度給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」でご確認ください。

令和元年度から始まった幼児教育・保育の無償化によって、3歳児クラス以上のこどもと、0~2歳児クラスのうち市民税非課税世帯のこどもの保育料が無償となります。なお、保育料以外の費用(制服代、給食費、保護者会費等)については無償化の対象にならず、金額については各施設で異なります。

詳しい金額はこちらをご参照ください。→長崎市利用者負担額【保育料】 (PDFファイル/57KB)

※月途中の入退所となる場合は、日割り計算となります。

また、正しい保育料算定ができない場合、一旦は最高額の保育料で算定いたします。その場合は、保育料算定のために必要な書類を提出いただくか、または市民税の申告を行ってください。収入がない場合でも、市民税課や地域センターで課税申告をお願いします。

前年1月2日以降に長崎市に転入された方については、「教育・保育給付認定申請書」に記載いただいたマイナンバーを利用することで、長崎市から以前お住まいの自治体に税情報を照会します。マイナンバー未記入の場合や情報未連携自治体の場合は税情報を確認できないため、入所決定後に以下の書類提出をお願いする場合があります。

| 利用開始月 | 世帯の状況 | 必要な書類 |

|---|---|---|

| 令和7年9月 ~ 令和8年8月 |

令和7年1月2日以降 に長崎市に転入された方 |

『令和7年度市町村民税課税(所得)証明書』 ※課税状況の明細が記載されているもの (令和7年1月1日現在の居住地市町村が発行するもの) |

| 令和8年9月 ~ 令和9年8月 |

令和8年1月2日以降 に長崎市に転入された方 |

『令和8年度市町村民税課税(所得)証明書』 ※課税状況の明細が記載されているもの (令和8年1月1日現在の居住地市町村が発行するもの:令和8年6月頃から発行可能) |

(例)令和6年に収入が多くあり、令和7年はほとんど収入がない場合。

(1)令和6年1月~12月の収入が1000万円以上あった。

→令和7年度の市民税額所得割課税額は100万円だった。

→令和7年9月~令和8年8月までの保育料は所得割課税額100万円を基にするため最高額 の月額58,000円

(2)一方、令和7年1月~12月の収入は0円だった。

→令和8年の市民税額所得割課税額は非課税世帯となった。

→令和8年8月までの保育料は最高額の月額58,000円ですが、令和8年9月からの保育料は非課税世帯のため0円となります。

(2) 多子世帯の負担軽減措置

ア 全ての世帯

小学校就学前の範囲において、保育所や幼稚園等を同時に利用する最年長のこどもから順に2人目以降は0円とします。

イ 市民税所得割課税額97,000円未満の世帯

同一世帯最年長のこども(おおむね満18歳までのこども)から数えて、2人目以降は0円とします。

令和6年4月から第2子以降の保育料無償化スタート!👈詳細はこちらから

(3) 保育料以外の費用(無償化の対象外)

延長保育料、給食費(主食費・副食費)、送迎バス代、行事費などは無償化の対象外となります。

(4) 保育料の一部減免について

主たる扶養義務者の死亡や、天災その他災害を受けたときなど保育料の一部減免制度があります。

該当すると思われる方は、事前に幼児課にご相談ください。

(5) お支払い方法について

【保育所に入所されている方】

保育所に入所している方は、保育料のお支払いは原則として口座振替になります。入所決定の際、併せて口座振替のご案内をお送りいたします。

【認定こども園に入所されている方】

認定こども園に入所している方は、各施設で徴収します。徴収方法も各施設で異なりますので、ご確認ください。

医療的ケアが必要なお子さまの入所について

医療的ケアが必要なお子さまで、保育所等の入所をご希望される場合は、ご案内などさせていただきますので、事前に幼児課へご相談ください。

入所中の認定変更について

認定変更の場合と期日

(1)教育・保育給付認定変更申請

次の表の内容で保育の必要性の事由が変わった場合は、認定変更申請が必要です。

変更前月の20日までに申請してください。

(例)

(1)働いていたが妊娠がわかったので、出産予定日後8週目まで職場を休むことにした。

→「就労」から「妊娠・出産」に変更が必要です。

(2)求職活動をしていたが、会社に採用され就職することになった。

→「求職活動」から「就労」に変更が必要です。

(3)月80時間の就労だったが、同じ職場で月140時間の就労になる。今は「保育短時間」で利用中だが、業務時間が多くなるのでもう少し遅くまで施設を利用したい。

→「就労(短時間)」から「就労(標準時間)」に変更が必要です。

| 変更前 | 変更後 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 就労 | 就労 | |

| 2 | 求職活動 | 求職活動以外の全ての事由 | |

| 3 | 疾病・障害 | 疾病・障害 |

同一傷病名で期間延長となる場合 |

| 4 | 親族の介護・看護 | 親族の介護・看護 | |

| 5 | 就学 | 就学 | 就学期間延長となる場合 |

| 6 | 就労 ↠ 妊娠・出産【要手続き】 ↠ 育児休業【要手続き】 ↠ 就労 | ||

※育児休業中の継続入所を希望する場合でも、育児休業を「育児休業対象児が満1歳に達する日の前日(1歳の誕生日の前日)」を超える期間取得する場合、在園中の児童は、原則退所となります。

※上記6について、育児休業中に離職するなど一連の流れに沿えず、途切れる場合で継続入所を希望する場合は、改めて利用調整(再協議)が必要となります。

(2)勤務先の変更

就労状況に変更(就職先や労働条件の変更等)があり、保育の必要性(事由)や必要量(時間)など認定内容に変更がない場合は、添付書類(就労証明書)のみ提出が必要です。この場合、「教育・保育給付認定(変更)申請書」や「教育・保育給付認定変更届」は必要ありません。

(3)新規申請(教育・保育給付認定変更申請で対応できない場合)

表8のように、保育の必要性(事由)の変更等が生じ、認定期間を延ばす必要がある場合は、当初の入所目的が達成されたことになるため、変更ではなく、新規申請による再協議(再度入所施設との利用調整)が必要です。

この場合、他に優先度が高い方がいた場合などで利用調整が調わなかった場合は、継続した入所ができないことがあります。

必ず、認定が切れる前に、翌月からの利用の申し込み締め切り日までに、新規申し込みを行ってください。

必要書類

「保育利用申込書」、「教育・保育給付認定(変更)申請書」、保育の必要性を 確認する書類

申請期限

令和8年1月入所以前→前月10日まで

令和8年2月入所→令和7年12月10日まで

令和8年3月入所→令和7年12月10日まで(一次)令和8年1月13日まで(二次)

令和8年4月入所→令和7年12月10日まで(一次)令和8年2月10日まで(二次)

詳しくはこちら↓

令和8年度入所申し込み締め切り日はこちら (PDFファイル/388KB)

※令和8年5月入所以降の締め切り日は「前々月末まで」に変更となりますのでご注意ください。

(例:令和8年5月入所→令和8年3月31日まで)

※申請期限までに手続きがない場合は、利用継続の意思がないものと判断し、認定期間満了とともに退所となります。保育所等又は幼児課へ退所届をご提出ください。

(例)

(1)妊娠・出産の事由で保育所を利用中だが、産後8週目となった。働き先を探すために求職活動をしたい。

→「妊娠・出産」から「求職活動」で新たな申請が必要です。

(2)求職活動をしていたが、条件に合う会社がなかったので、もう少し求職活動をしたい。

→「求職活動」から「求職活動」で新たな申請が必要です。

| 変更前 | 変更後 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 妊娠・出産 | 全ての事由 |

当初目的 |

| 2 | 疾病・障害 | 他の全ての事由 | |

| 3 | 親族の介護・看護 | 他の全ての事由 | |

| 4 | 就学 | 他の全ての事由 | |

| 5 | 災害復旧 | 全ての事由 | |

| 6 | 虐待・DV | 全ての事由 | |

| 7 | 求職活動 | 求職活動 | 認定期間終了のため |

利用のしおり 各種様式

【参考資料】

令和8年度利用のしおりデータ (PDFファイル/1.04MB)

【提出書類】

- 申し込みの際に必ず必要な書類

| 提出書類 | データ |

|---|---|

| 保育利用申込書 | 保育利用申込書 (PDFファイル/96KB) 保育利用申込書 (Excelファイル/26KB) |

| 教育・保育給付認定(変更)申請書【2号・3号用】 | 教育・保育給付認定(変更)申請書【2号・3号用】 (PDFファイル/113KB) 教育・保育給付認定(変更)申請書【2号・3号用】 (Excelファイル/51KB) |

| 教育・保育給付認定(変更)申請書【兄弟姉妹用】 | 教育・保育給付認定(変更)申請書【兄弟姉妹用】 (PDFファイル/116KB) 教育・保育給付認定(変更)申請書【兄弟姉妹用】 (Excelファイル/45KB) |

| 健康状況調査票 | 健康状況調査票 (Wordファイル/35KB) |

- 認定事由・世帯状況に応じて必要な書類

| 認定事由・世帯状況 | 必要書類 | データ |

|---|---|---|

| 就労 | 就労証明書(国基準様式) | 就労証明書 (PDFファイル/152KB)

※育児休業から復帰時の利用希望の場合は、「育児休業の取得」の欄も必ず記入してください。 |

| 疾病・障害 | 診断書(本人用) | 診断書(本人用) (PDFファイル/60KB) |

| 親族の介護・看護 | 診断書(介護用) | 診断書(介護用) (PDFファイル/59KB) |

| スケジュール申告書 | スケジュール申告書 (PDFファイル/390KB) | |

| 求職活動 | 求職活動等申立書 | 求職活動等申立書 (PDFファイル/92KB) |

| 就学(職業訓練) | スケジュール申告書 | スケジュール申告書 (PDFファイル/390KB) |

| 育児休業中の継続入所 | 就労証明書(国基準様式) | 就労証明書 (PDFファイル/152KB)

※「育児休業の取得」の欄も必ず記入してください。 |

| 児童と同居の祖父母がいる場合 | 祖父母の同意書

(祖父母の市町村民税課税状況確認のため) |

祖父母の同意書 (PDFファイル/58KB) |

子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」

保育所、認定こども園、幼稚園などの特定教育・保育施設の情報については、子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」において公表しています。(子ども・子育て支援法第58条第1項と第2項)

下のバナーまたはURLから検索できますので、ご活用ください。

【ここdeサーチ(外部サイト)URL】

https://www.wam.go.jp/kokodesearch/<外部リンク>

※本システムは、独立行政法人福祉医療機構(Wam)が運用管理を行っています。

よくある質問は、こちら「長崎市あじさいコール(FAQ)」<外部リンク>をご確認ください。

お問い合わせ

長崎市こども部幼児課

〒850-8685 長崎市魚の町4-1

Tel:095-829-1142(直通)