本文

児童手当

1 児童手当制度について

児童手当は、「次代の社会を担う子どもの健やかな成長を社会全体で支える」という趣旨のもと、18歳到達後最初の3月31までの児童を対象に支給される制度です。

令和6年10月分から児童手当制度が改正されました。

|

|

改正前 |

改正後 |

|---|---|---|

|

支給対象 |

中学校終了までの児童 |

18歳到達後最初の3月31日までの児童 |

|

手当月額 |

【3歳未満】 |

【3歳未満】 |

|

【3歳~小学校終了まで】 |

【3歳~18歳到達後最初の3月31日まで】 |

|

|

【中学生】 |

||

|

【高校生年代】 |

||

|

所得制限 |

所得制限あり (例)夫婦と児童2人の4人世帯の場合 |

所得制限の撤廃 |

|

支払期日 |

年3回 |

年6回 |

2 受給要件(受給する保護者の要件)

- 長崎市に住民票のある方(受給資格者の住所が市外にある場合は、住民票のある市町村に請求してください)

- 児童を監護し、かつ、生計を同一にする父又は母(父母に養育されていない児童については、児童を監護し、かつ、生計を維持する方)

- 父母(養育者)のうち、児童の生計維持の程度の高い方

- 離婚前提で両親が別居している場合は、児童と同居している保護者が優先的に受給できることがあります。

- 外国人の方で、在留資格のない方、短期滞在の方は対象となりません。

※公務員の方は勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください(※独立行政法人にお勤めの方や、出向などの理由の場合は長崎市でのお手続きが必要になります)。

3 支給対象となる児童

- 0歳から18歳到達後、最初の3月31日までの、日本国内に居住している児童

- 児童が海外居住の場合、下記要件1~3を全て満たしていれば受給できる場合があります。

- 海外居住となる前日までに、日本に継続して3年以上住所を有していたこと

- 教育を受ける目的で海外に居住していて、父母等と同居していないこと

- 日本に住所を有しなくなってから、3年以内であること

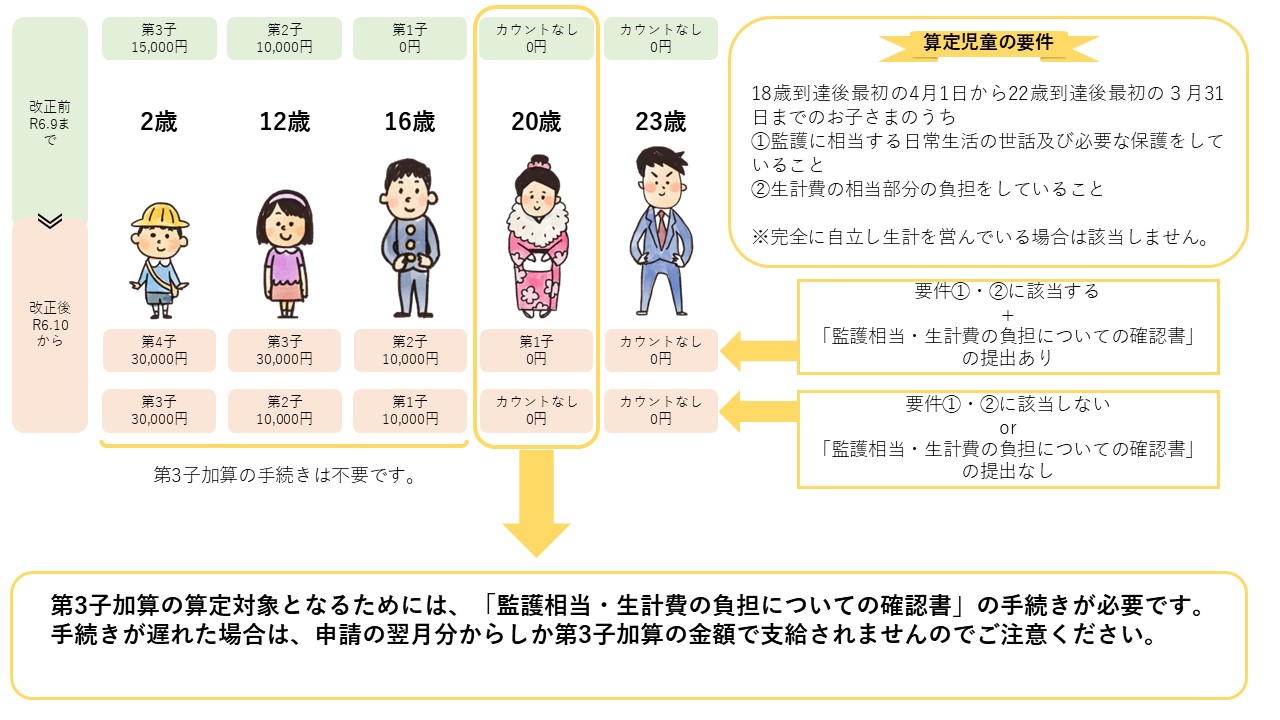

4 第3子加算の算定について

- 22歳到達後最初の3月31日までのお子さまを含めて3人以上養育している方は、第3子加算の算定対象として、第3子以降の手当額を月額30,000円として支給します。

- お子さまが完全に自立し生計を営んでいる場合は、第3子加算の算定対象外になりますのでお手続きは不要です。

- 受給者の監護相当・生計費の負担状況に変更が生じた場合は、随時お手続きが必要になります。

額改定(増額)のお手続きについて

18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までのお子さまについて、以下の場合、増額のお手続きが必要です。

- お子さまが18歳到達後、最初の3月31日を迎えたとき

- お子さまが学校(高等学校、専門学校、短期大学等)を卒業したとき

提出書類

- 額改定請求書(増額)

- 監護相当・生計費の負担についての確認書

提出期限

4月16日

※3月末にこども政策課からご案内いたします。

注意点

お手続きが遅れた場合、申請の翌月分からしか第3子加算されません。

額改定(減額)のお手続きが必要なとき

これまで第3子加算の算定対象となっていたお子さまについて、以下の場合、減額のお手続きが必要です。

- お子さまが学校(高等学校、専門学校、短期大学等)を卒業後、独立して生計を営むとき

- お子さまが就職し、独立して生計を営むとき

- お子さまが婚姻し、独立して生計を営むとき

提出書類

- 額改定請求書(減額)

提出期限

お子さまが完全に自立した日(別居日、就職日、婚姻日等)から15日以内

注意点

手続きが遅れた場合は、過誤払いが発生することがありますので、速やかにお手続きをお願いします。

5 手当の月額

| 手当月額 | |

|---|---|

| 3歳未満 | 15,000円 |

| 3歳~高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まで | 10,000円 |

|

第3子以降のお子さま |

30,000円 |

6 手当の支給日

- 児童手当の支払月は偶数月(2・4・6・8・10・12月)の各15日であり、支払月前月分までの2か月分の手当を支給します。

- 支払月の15日が銀行休業日の場合は、その前の営業日に振り込みます。

7 支給を受けるための手続き

- 出生、転入、受給者変更などの場合で、手当の支給を受けるためには、児童を養育している親等が、住所地の市区町村に申請(児童手当を受けるための認定請求)を行う必要があります(代理人による申請可)。新しく児童手当の対象となる方は、15日以内に地域センターでお手続きをしてください。

- 児童手当の支給は、申請の翌月分からになります(※事由の発生日が月末にあたるときは、15日以内に申請を行えば事由発生日の翌月分から受給できます)。

- 手続きをしない場合は、手当を受給できなかったり、過誤払いが発生したりすることがありますので、状況に変化が生じた場合は、速やかにお手続きをお願いします。

次のようなときは、手続きが必要です。

- 受給者又は児童等が他の市町村に転出するとき

- 児童等の増減があったとき

- 受給者が公務員になったとき

- 受給者が公務員を退職したとき

- 受給者の氏名が変わったとき

- 受給者や児童等が死亡したとき

- 離婚、又は再婚したとき

- 児童等と別居したとき(進学・就職・住所変更等)

- 児童が施設に入所したとき/施設を退所したとき

- 振込口座を変更したいとき

- 児童等の養育状況が変わったとき(離婚、婚姻等)

8 児童手当のお手続きに必要な書類

児童手当の手続きに必要な書類です。

※以下の書類以外の書類の提出をお願いする場合もあります。

| 必要書類 | |

|---|---|

| 全ての方 |

|

| 共済組合に加入している方※ |

請求者(保護者)の保険者が確認できる書類(資格確認書等) |

| お子さま(22歳到達後最初の3月31日まで)と別居している方 |

別居しているお子さまのマイナンバーがわかる書類(マイナンバカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票) |

| 離婚前提別居中の方 |

離婚前提別居中であることを確認できる書類 |

| 未成年後見人の方 | 児童の戸籍謄本 |

※文部科学省共済組合、独立行政法人、日本郵政公社共済組合等

現在、児童手当を受給中で、第2子以降の出生の場合は必要書類はありません。

ただし、出生した児童の住民票が長崎市外の場合は、児童のマイナンバーのわかる書類が必要になります。

9 現況届の提出について

令和4年度から、6月1日における受給者の状況を公簿等によって確認できる場合は、現況届の提出が原則不要となりましたが、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要になります。対象者あてに6月上旬にこども政策課からご案内しますので、通知が届かれた方は、6月30日までにお手続きをお願いします。

※令和7年度から現況届の対象者が拡大しました。

| 現況届の提出が必要な方 | 必要書類 |

|---|---|

| 離婚前提別居の方 |

|

| 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方 |

|

| その他、長崎市から提出の案内があった方 |

|

| 22歳到達後最初の3月31日までのお子さまを含めて3人以上養育している、かつ、算定児童(18歳から22歳まで)について無職や社会人に該当する方 |

|

10 制度改正に伴う児童手当のQ&A

Q.17歳の児童がいますが、中学校を卒業してから高校には進学せずに働いています。児童手当の支給対象になりますか?

A.児童に就労収入があったり、父母等と別居している場合であっても、受給者が児童について日常生活上の世話・必要な保護をし、かつ、生計費を負担している場合は支給対象児童になります。ただし、児童が完全に自立し生計を営んでいる場合は、支給対象外になります。

例)少額の仕送りをしている、本人に係る保険料を一部負担している等

Q.「監護相当・生計費の負担についての確認書」には、児童全員の記入が必要ですか?

A.18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までのお子さまについてのみ記載をしてください。高校生年代以下のお子さまについては、記入不要です。

Q.これまで支払いの前に届いていた通知書が届かなくなりました。支払通知書は送付しないのでしょうか。

A.令和6年10月の制度改正に伴って、支払通知書は原則廃止になりました。今後、支給状況に変更がない限り通知書の送付はありませんので、ご了承ください。

11 児童手当からの保育料の特別徴収について

保育料の滞納がある方については、児童手当から保育料を徴収することができるようになりました。

(対象者には、別途幼児課からお知らせします)

12 児童手当の寄附について

児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、こども・子育て支援事業実施のために長崎市に寄附の希望があれば、寄附を行うことができる手続きもあります。

寄附の申し出は、支払期の前月末日までに行ってください。申し出の翌月以降に支払われる児童手当を寄附の対象とすることができます(児童手当の支払月は2・4・6・8・10・12月です)。

児童手当の寄附に関するQ&A

Q.寄附は、どのように使われるの?

A.寄附された児童手当の使途は、児童手当の趣旨とあわせ、「次世代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するために使用すること」と制限されているため、長崎市こども基金へ寄附することとなっています。

長崎市こども基金は、「次代の社会を担うこどもたちが健やかに生まれ育つことを目的に、市民と行政が一体となって、こども・子育てに関する支援の取り組みを進めるため」に創設しています。

こども基金の詳細については、こちらの「こども基金」ホームページをご確認ください。

Q.寄附はいつまでに申し出ればいいの?

A.寄附のお申し出は、支払月の前月までにお願いします。申請書を提出していただくだけで、お申し出の翌月以降に支払われる児童手当について、寄附をすることができます。

支給された後の児童手当も、長崎市こども基金へ直接寄附することができます。詳しくは、こども政策課へお問い合わせください。

Q.寄附はどんな手続きが必要なの?

A.お申し出いただいた方には、「児童手当に係る寄附の申出書」を記入していただきます。下記内容について、記載するものです。

- 児童手当をどれくらい寄附するか。

- 児童手当受給者(保護者)の方の住所・氏名。

Q.寄附はいくらからできるの?

A.児童手当を寄附する場合、受給予定額の範囲内で、「支給月額×(月数または人数)」の額を寄附することができます。

長崎市こども基金へ直接寄附をする場合は、任意の金額を寄附することができます。

Q.寄附は、寄附金控除の対象になるの?

A.寄附いただいた児童手当は、確定申告の時、所得税と住民税の寄附金控除の対象になります。寄附をいただいた後に、長崎市から「児童手当に係る寄附受領証明書」をお渡しします。確定申告の際に、添付書類として提出してください。

Q.一度申し出た寄附は変更できないの?

A.一度お申し出いただいた寄附については、「寄附予定である児童手当の支給日前日」までであれば、変更や撤回をすることができます。「児童手当寄附変更/撤回申出書」に御記入の上、御提出ください。